查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

静脉内化疗是治疗恶性肿瘤的重要手段,但大多数的化学治疗药物具备高度的细胞毒性。它们在灭活肿瘤细胞的同时,也会对我们人体正常细胞产生毒副反应,尤其是对增生活跃的黏膜、血管、毛发及皮下组织具有很强的毒性作用。

在临床上给予患者周期性静脉化疗的过程中,因为各种因素引起化疗药物外渗的情况屡见不鲜。一旦化疗药物外渗到血管外软组织,轻则皮肤出现红肿、热痛、发疱、脱皮,重则可引起局部组织溃疡,甚至是缺血性坏死。这些既影响了化疗方案的顺利实施,又给患者带来了身体和精神上的痛苦,同时也加重了患者的经济负担。

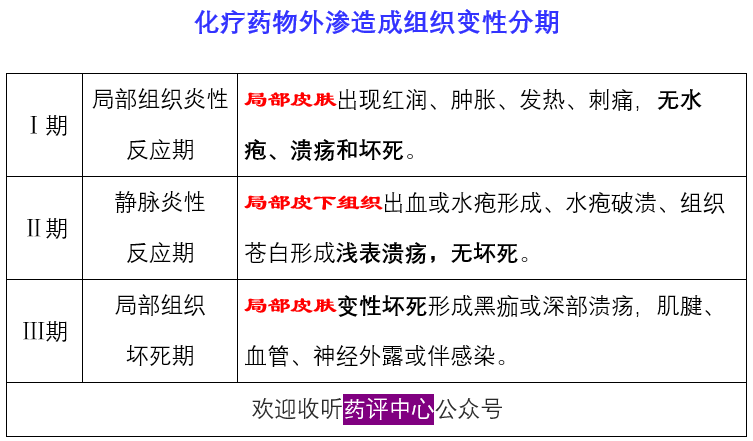

《医疗事故处理条例》规定:局部注射造成组织坏死,成人大于体表面积2%,儿童大于体表面积的5%,定为四级医疗事故(见下表)。因此,在我们日常临床治疗和护理工作中,保护患者血管,及时有效的预防和处理化疗药物外渗,最大限度地避免或减轻因化疗药物外渗对患者造成的伤害就显得尤为重要。

化疗药物外渗是指输液过程中由于各种原因造成化疗药物渗出或漏出到血管以外组织,而不是进入正常的血管通路。

渗漏液可造成局部组织肿胀、缺血、无菌炎症或感染、溃疡,甚至坏死等反应和并发症。

根据化疗药物外渗引起患者局部组织损害的程度,将化疗药物分为发泡性化疗药物(腐蚀性)、刺激性化疗药物和非刺激性化疗药物。

发疱性化疗药物

发泡性化疗药物,又称为腐蚀性化疗药物。外渗后短时间内可引起红肿热痛,甚至皮肤及组织出现发疱、溃疡和坏死,也可导致永久性溃烂。

主要药物有长春碱类,如长春新碱、长春地辛和长春瑞滨等;蒽环类抗生素,如柔红霉素、多柔比星(阿霉素)、表柔比星(表柔比星)和吡柔比星(吡柔比星);其次还有氮芥、白消安、卡莫司汀、放线菌素D、丝裂霉素、顺铂(浓度>0.5mg/ml)等。

刺激性化疗药物

刺激性化疗药物能引起注射部位疼痛,可引起轻度组织炎症、静脉炎以及局部皮肤过敏,不会造成皮肤和组织坏死。

刺激性化疗药物又可分为强刺激性化疗药物和弱刺激性化疗药物。前者主要有顺铂(浓度<0.5mg/ml)、奥沙利铂、紫杉醇、多西他赛、依托泊苷、氮稀咪胺(达卡巴嗪);后者主要有5-氟尿嘧啶、环磷酰胺、异环磷酰胺、博来霉素、多柔比星脂质体、米托蒽醌等。

非刺激性化疗药物

非刺激性化疗药物对皮肤及组织无明显的刺激,无溃疡、坏死等不良反应,但也应引起注意。

属于此类的化疗药物有甲氨喋呤、吉西他滨、卡铂、阿糖胞苷、L-门冬酰胺酶、塞替派、巯嘌呤、平阳霉素等。

局部封闭方法

局部封闭可有效阻止外渗的化疗药物与组织细胞相结合,从而减轻局部组织炎性反应,减少疼痛。

1、局部环形封闭方法:

常规消毒皮肤后,用7号头皮针在距离外渗范围外缘2~3cm处环形封闭,再调整针尖角度分别向外渗中心封闭。进针角度以15-20°为宜,进针深浅宜在外渗区底部,不可过浅,注射前抽回血,局封完毕后覆盖无菌纱布。

2、常用的局部封闭药物(非解毒剂):

以前常用1%普鲁卡因10ml+0.9%NS20ml或1%普鲁卡因10ml+地塞米松5~10mg(或氢化可的松25mg)+0.9%NS20ml。

由于普鲁卡因的不良反应较多,使用受限,现在多使用利多卡因替代普鲁卡因局封。如:2%的利多卡因5~10ml+地塞米松5~10mg+0.9%NS20ml;2%的利多卡因5~10ml+地塞米松5~10mg+0.9%NS100ml多点穿刺(取5~10点),及时清理外渗的溶液,避免二次伤害。

特别注意:长春碱类和依托泊苷外渗,地塞米松局封会加重其毒性,可用山莨菪碱(654-2)注射液10mg代替(相关文献可查)。

3、封闭液的用量:

取决于化疗药物外渗的量,一般按照化疗药物渗出量的3~4倍局封。

4、频次和疗程:

发泡性和强刺激性化疗药物外渗,建议每1次/8h局封处理,持续2-3d;弱刺激性化疗药物外渗,每天1次局封;非刺激性化疗药物可不予局封,按照静脉炎常规处理即可。

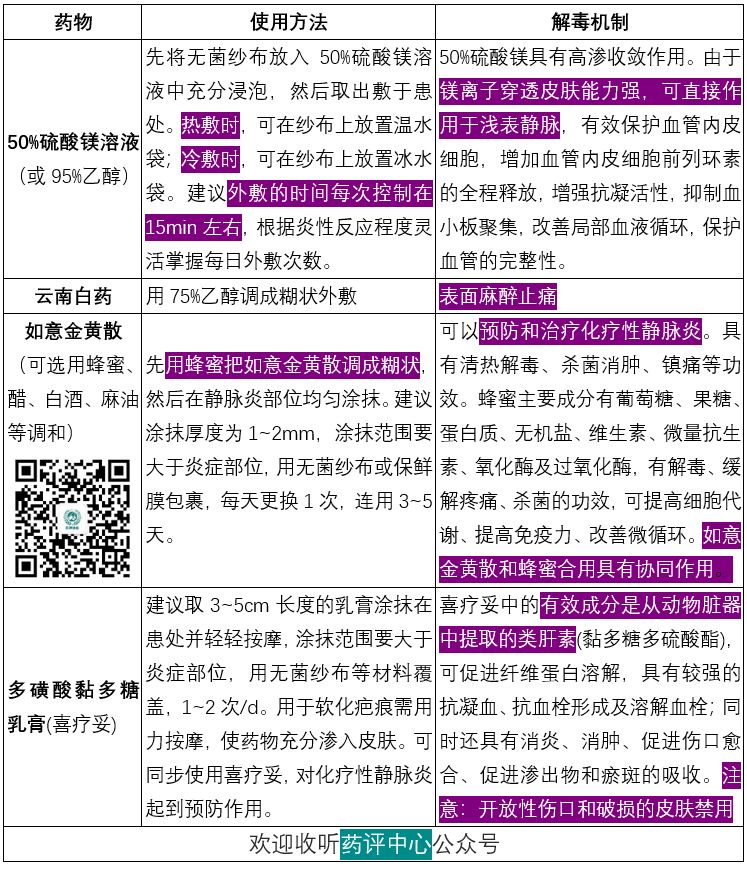

常用处理化疗药物外渗的药物

(1)

(2)

外周性化疗药物外渗的处理

低刺激性化疗药物外渗可按照处理化学性静脉炎方法执行,发泡性和强刺激性的化疗药物外渗按照以下方法处理:

1、化疗药物一旦发生外渗,立即停止输液并通知医生处理,同时安抚患者情绪。

2、避免挤压外渗部位,确定外渗范围,同时保留输液针头。

3、通过预留针头强力抽吸残留在输液管中及外渗处的化疗药液,回抽的血及药液量以3~5ml为宜,同时沿血管走行方向观察和了解血管情况。在外渗部位皮下以环形(或菱形)方式及时注射相应的解毒剂(无解毒剂的,可直接行局部封闭治疗)来达到稀释、解毒、促吸收及缩小外渗范围的目的,最大程度减少后续伤害,局封后拔掉输液针头。

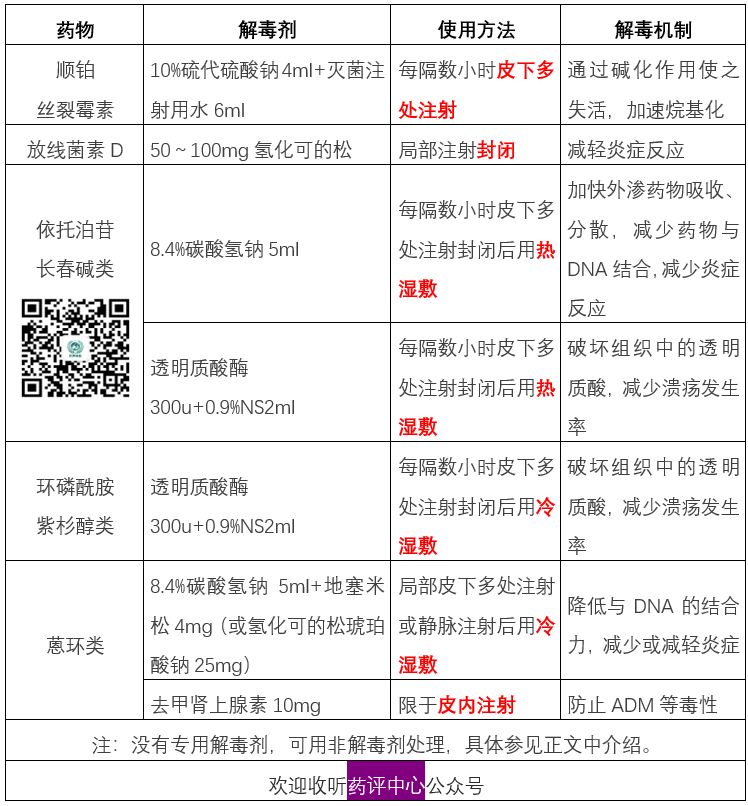

——常用解毒剂见下表。

4、局部制动,避免受压,抬高患肢24~48h,促进静脉血液回流,减少局部组织水肿。

5、局部冷敷或热湿敷

局部使用50%硫酸镁(或95%的酒精)湿敷时,可根据化疗药物的特性选择冷敷(或热敷)。冷敷(或热敷)时,护士需加强巡视,重视患者主诉,冷敷时防止患者冻伤,热敷时防止患者烫伤。

特别注意:奥沙利铂、依托泊苷、长春碱类(如长春新碱、长春地辛、长春瑞滨等)外渗后局部不宜冷敷,应在发生外渗后24h内选择间断热敷。

6、根据具体情况进行进一步处理

若患者外渗部位出现红肿热痛,可选用糖皮质激素软膏(如地塞米松或氢化可的松软膏)外涂,24h后可选用如意金黄散调蜂蜜、多磺酸黏多糖(喜疗妥)软膏等外涂或水胶体敷料外贴;

若皮肤出现水疱,对于未破溃的小水疱尽量不要刺破,可用无醇碘伏外涂。对于水疱大的,消毒后先用无菌注射器抽去水疱里的渗出液,再用无醇碘伏外涂;

若局部组织出现溃疡,可选用润湿烧伤膏(美宝)外涂或溃疡贴外贴,亦可选择磺胺嘧啶银乳膏(冷酸)、莫匹罗星(百多邦)等预防性抗感染治疗;若局部组织出现坏死,可申请外科会诊,予以清除坏死组织,必要时可选择手术植皮。

7、对外渗部位应给予持续护理,加强监护,防止出现溃疡和坏死,并按照药物外渗护理单内容详细记录。

8、指导并鼓励患者进行合理的肢体功能锻练,缩短康复时间。

中心静脉置管外渗的处理

中心静脉置管外渗的治疗可分为两个部分,一是对于低刺激性和非刺激性化疗药物外渗可按照处理化学性静脉炎方法执行;二是对于发泡性和强刺激性的化疗药物外渗参照外周发泡性和强刺激性的化疗药物外渗方法处理。

温馨提示:

一旦疑似有外渗或已经发生外渗,可行血管彩超及胸部X线片辅助判断外渗原因,排除血栓可能并确认外渗范围,为后续处理提供参考。

若是导管损坏的,视损坏程度予以修剪或拔出,择期重新置管。

根据所用的化疗药物选择适宜的解毒剂。

1、临床常用解毒方法

8.4%碳酸氢钠5ml+地塞米松4mg(或氢化可的松琥珀酸钠25mg),局部皮下多处注射或静脉注射后冷湿敷。

2、环磷酰胺、长春碱类、紫杉醇、依托泊苷

外渗可局部注射透明质酸酶。透明质酸酶能够破坏组织中的透明质酸,减少溃疡发生率。其中长春碱类和依托泊苷可在外渗部位皮下多处注射8.4%碳酸氢钠注射液,以减少化疗药物与DNA结合,减少炎症反应。

3、氮芥、顺铂、丝裂霉素、更生霉素、放线菌素

选择皮下注射硫代硫酸钠(其中丝裂霉素外渗可以局部涂抹二甲亚砜),可抑制炎症反应和预防组织坏死。

4、蒽环类

有报道建议蒽环类外渗首选右丙亚胺。

推荐方法:右丙亚胺1.2givgttqdd1,2,d3静滴0.6g,连用3天(相关安全性数据较少)。此外宋林萍等报道,蒽环类药物外渗后局部用99%二甲亚砜涂敷于外渗部位,1次/6h,连续14天,有效率可达100%。

5、其他

未有解毒剂的,可用非解毒剂代替,于外渗部位行局部封闭治疗。

化疗药物外渗后解毒剂的应用

1、冷敷:

外渗24h内冷敷可使局部毛细血管收缩,减少渗出,通过减少化疗药物的吸收来减轻对组织细胞的损害,有消炎、止血、止痛、皮肤散热及降低体温的作用。

冷敷的方法可分为干冷敷和湿冷敷两种,建议单次冷敷20~30min,间断冷敷时长为6~8h,必要时可延长至24h。冷敷期间需防止冻伤,常用于蒽环类、紫杉类、氮芥等化疗药物外渗早期(24h内)。

干冷敷:在冰袋里装入半袋或三分之一袋碎冰或冷水,把袋内的空气排出,封紧袋口后放置在患处,没有冰袋时,可用塑料袋代替。

湿冷敷:用冰水或冷水浸湿毛巾后拧干敷于患处。建议用两块毛巾交替使用,每次敷完后用干毛巾擦干。

2、热敷:

热敷能使肌肉松弛,血管扩张,促进血液循环。同时,热敷还有助于消炎、消肿和加速组织再生,局部的热敷还能缓解疼痛。对于一些禁用冷敷的药物可采取热敷,以促进药物在损伤部位的分布和吸收,有消肿止痛的作用。

热敷的方法有干热敷和湿热敷两种。热敷期间需防止烫伤,常用于长春碱类、奥沙利铂和依托泊苷等。

干热敷:是将热水(50-60℃)装入热水袋至三分之二即可,排出袋内气体,拧紧螺旋盖,用毛巾或布袋包裹后置于患处热敷。建议单次热敷15~30min,每天3-4次。

湿热敷:用热水浸湿毛巾后拧干敷于患处,每5分钟更换一次毛巾,保持温度在40℃~50℃之间。建议用两块毛巾交替使用,每次热敷持续时间为15~20min,每天3-4次(必要时可持续24h使用)。

注:可选用50%硫酸镁或95%医用酒精湿敷,以促进外渗药液的吸收,必要时可根据症状在湿敷液中加入利多卡因及VitB12等应用。

患者宣教

1、签署化疗同意书时,主要从化疗方案的选择、化疗药物的剂量限制性毒副反应、化疗药物外渗的原因、预防和处理原则等方面进行全面宣教,提高患者及家属对化疗相关知识的了解,同时在护理病历上记录宣教的内容。

2、向患者及家属详细讲解发泡性和强刺激性化疗药物的外渗风险及中心静脉置管途径给药的优点。由于化疗方案是多周期的,建议患者依据自身情况选择合适的中心静脉置管途径给药,目前主要有CVC、PICC及IVPA。

温馨提示:

CVC--中心静脉导管,可保留1个月,费用在300元左右,医保可报。

IVPA--植入式静脉输液管,可保留5年以上,费用在7000元左右,农保和居民医保(部分地区已合并)可报,职工医保不给报(各地区医保政策有差异)。

PICC--经外周静脉穿刺中心静脉导管术,费用在2000元左右,可保留6个月~1年,医保政策同IVPA。

3、教会患者识别药物的刺激性,并在输注化疗药物时告知患者及家属输注化疗药物的名称和一些注意事项。交待患者尽量减少输液肢体的活动,防止针头移位;患者及家属不要自行调节输液速度,以免造成药物外渗等。

温馨提示:

患者可以提前上完厕所,输液中尽量不要上厕所,若输液组数较多,可选择非化疗药物组去上厕所,必要时由家属陪同;若赶上午餐时间,可由家属照顾饮食(建议选择低盐低脂高蛋白易消化饮食)。另外在输液过程中,特别要注意患者输液时睡着,往往这个时候容易出现意外状况,如输液肢体不自觉活动或翻身压迫到输液肢体或输液皮管,导致输液不畅,出现回血及药液返流的情况不易被及时发现。

4、指导患者及家属自我监护,交待患者在输注化疗药物时一旦发现药液滴速明显减慢、出现回血或有红肿热痛等症状时,立即关闭输液开关并向医生或护士报告。

化疗药物外渗造成的危害,不仅给患者带来了身心痛苦,降低生活质量,还影响患者治疗进程,加重经济负担,甚至引起医疗纠纷。

因此,有效预防化疗药物外渗是前提。医护应具备一定的职业素养,既要有责任心,又要熟悉化疗药物外渗的相关防治措施。做到精准治疗,规范操作,把化疗药物外渗的风险降到最低。提高业务水平,规避医疗风险,减少医患矛盾,做到让患者满意,将是我们医务人员“不忘初心、牢记使命、砥砺前行”的原动力。

来源:药评中心

查看更多