查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

ERCP是一项一直享有盛誉的内镜技术。在还没有ESD的年代,ERCP 可能更是消化内镜技术中被神化一般的存在。经历过初学ERCP的人应该都能体会到开始阶段那陡峭的学习曲线,在学习过程中,胆管插管更是绕不过去的坎。不过,也有人说,ERCP再难,也只是一种技术而已,要掌握一种技术,必然还是有一定规律可循。笔者在学习ERCP的过程中,也积累了一些心得体会,就此总结出来,与读到文章的同道们探讨。

虽然开始学习ERCP的医生大多已经完成了大量的胃镜检查,然而对于十二指肠乳头部结构的了解却并不一定深刻。一方面,常规的胃镜检查并不要求一定在乳头部留图,对于初学胃镜者来说,也不是总能做到将十二指肠乳头部位暴露良好;另一方面,多数参考书上有关十二指肠乳头部解剖的示意图都是二维的。对于像笔者一样空间想象能力稍欠的人来说,根据二维图像来理解十二指肠乳头部的细微解剖结构并不是那么容易。

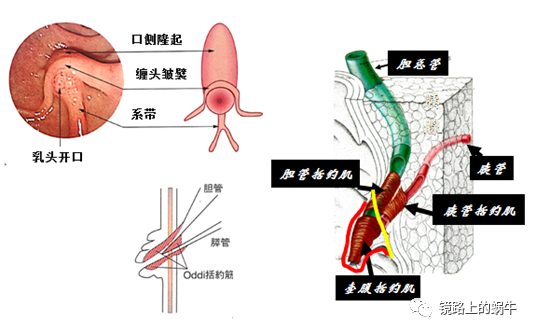

通过以三维结构展示乳头部解剖的图片能更好地理解乳头部的解剖结构。内镜下看,十二指肠乳头部分是突出于十二指肠壁外的一个隆起状的结构,顶端的口侧隆起,实际上是胆总管进入十二指肠壁的位置,乳头的主体结构,是由进入十二指肠后(也就是十二指肠壁内段)的胆管和胰管,管道周围的括约肌,以及黏膜与黏膜下层组织构成的。

图1 十二指肠乳头部的三维结构

人体具有独特的胆胰共管结构,胆管与胰管在乳头部的狭小空间中会合到一起,其走向及会合方式千变万化。括约肌的发达程度,周边黏膜及黏膜下层的堆叠方式,也决定了乳头部的形态和插管难易度。可以说没有两个十二指肠乳头的结构是完全相同的。也正是这种独特结构造成了ERCP插管的不可预测性。

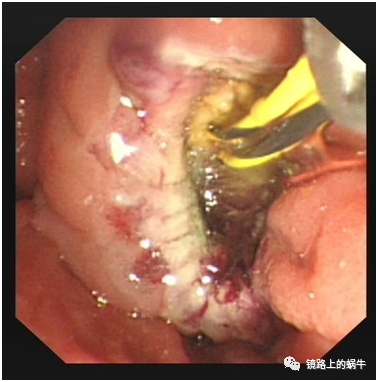

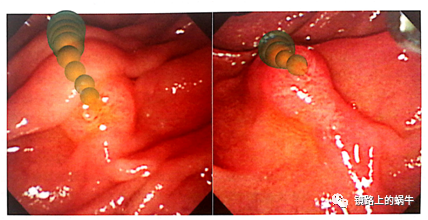

虽说插管是看不会的,但学习过程中的反复观摩操作还是非常有意义的。尤其是对于胆总管插管困难,放置了胰管内导丝或胰管支架,并且进行了预切开的病例,或是十二指肠乳头切除后分别进行了胆管和胰管插管的病例(图2),通过观察胆管和胰管开口的位置关系,有利于我们更充分地理解和想象乳头部的解剖结构,对于尽快掌握插管技术绝对是大有裨益的。

图2 十二指肠乳头切除术后,胆管与胰管双插管,左上为胆管开口,右下为胰管开口

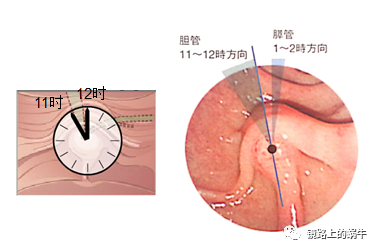

学习ERCP的时候,对于11点的问题很是困惑了一段时间。书上说胆管方向在11点,为什么实际操作时,老师们插管的方向总是看上去不像11点?其实,要解决哪里是11点的问题,首先要解决的是哪里是12点。表盘上11点和12点的位置很容易辨认(图3左),但前提是表盘放在正常位置,如果表盘改变了方向,12点的位置自然就改变了,而11点则是以12点的方向为参照的。在插管时,12点的方向指的应该是口侧隆起处的方向(图3右),这里也就是胆管开口到十二指肠壁上的位置。明白了这一点,大概11点的位置在哪里这一问题就迎刃而解了。另外,相比于十二指肠壁外段的胆管,壁内段胆管位置走行各异,当然并非都遵循11点方向,所以,器械进入胆管时,并非一直沿着11点的方向,这也就是常常看上去不像11点的原因。

图3 表盘上的11点与实际的11点

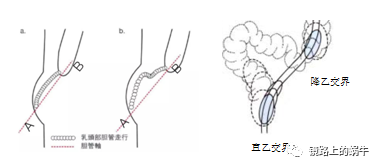

“镜性相通”是大家经常听到的一种说法。所谓 “镜性相通”,应该指的是在不同类型的内镜操作中存在相似的操作技巧。内镜操作间都具有一些共性的地方,因为我们实际上都是在用一根相对较硬的“镜杆”去“挑战”一个柔软的管道,就好像用手去套袖管一样。如果袖管不能被外力拉直,这个时候,用蛮力是无法顺利将叠在一起的袖管套到手臂上的,一定要轻轻扭动手臂去适应袖管扭曲的方向。如前所述,胆总管在十二指肠壁上开口的位置相对固定,而壁内段的胆管则是不固定的,我们可以将壁内段胆管的这种曲折盘绕的结构想象成乙状结肠。那么,就可以将用相对硬一些的切开刀或者造影管插管的过程联想成用肠镜通过乙状结肠的过程。工藤教授在《大肠镜插入法》中讲到,直乙交界和降乙交界是相对固定的,而乙状结肠的走行则千变万化,单人肠镜的精髓就是将复杂扭曲的乙状结肠小心地盘绕到肠镜上。由于乳头部胆管开口(图4左图中的A点)与胆总管下段在十二指肠壁上的开口(图4左图中的B点)都是相对固定的,插管的过程就是通过切开刀或者导丝顺利地取直两点之间的壁内段胆管,进入固定的胆总管。这个过程实际上高度类似于肠镜取直乙交界与降乙交界之间的乙状结肠(图4),进入固定于腹膜后的降结肠的过程。所以在操作时应遵循肠镜操作的要领,保证动作轻柔,通过小幅度的旋转,前后移动,左右摆动的方法通过这段壁内段胆管,也就是用“撸袖子”的方法将这段“胆管”套到器械上。当然,现今我们大多是引用导丝引导切开刀的方式插管,通过切开刀头端与导丝的配合,能帮助我们更有效地取直胆管。

图4 胆管插管与单人肠镜操作的相似之处

插管前,首先是十二指肠进镜,具体流程《ERCP中的十二指肠镜操作 | 今日技能》(点击蓝字直达)一文中已有详细描述。值得一提的是,十二指肠镜在十二指肠降段拉镜的过程其实就与肠镜操作中的右旋回拉类似。在胃下垂,进展期壶腹部肿瘤,或者壁外肿瘤浸润等患者中,由于胃腔拉伸或管腔走行扭曲,有时镜身消耗过多,轴向偏离,会造成拉镜困难,或者拉镜时镜头不向前走的情况。此时的情况是与一些困难肠镜类似的。采用在胃部操作时避免过度充气,谨慎进镜,尽量沿小弯侧入镜等方法有可能减少这种困难情况。

进镜见到十二指肠乳头之后,接下来就要摆正乳头的位置。宫健老师翻译的“上消化道内镜诊断秘籍”中将发现病变后需要做的事情描述为“初次见面”。乳头插管前的准备应该是类似的,看到十二指肠乳头后,可以尝试反复改变镜头位置,从不同方向观察乳头结构,充分了解其特点,判断其大体形态,口侧隆起位置,乳头开口位置,有无乳头旁憩室及憩室方向,乳头是否松软。当我们积累到一定经验时,就有可能根据乳头的形态判断出壁内段胆管的大致走行,为后面插管的方向和策略提供依据。

摆正乳头位置需要熟练操作十二指肠镜。操作的方法主要是通过旋转大小钮和改变镜头位置。简单来说,拉镜,UP大钮,左旋镜身,压抬钳器,回小钮(L)是靠近乳头,反之则为远离乳头,当然,熟练以后,我们就是下意识地运用组合动作来调整位置了。适当送出器械,根据器械和乳头的方向调整好乳头位置,就可以开始插管的操作了。

插管的第一步应该是落位。只有先将器械的前端稳定保持在乳头开口内,才能开始后续的插管操作。这时的困难可能出现在一些乳头开口窄小或者难以分辨的情况。前端较细的器械可能有助于乳头开口窄小的病例的插管,另外,在器械前端难以直接进入乳头开口时,让导丝头端少量突出于器械前端,用导丝来帮助落位,然后跟进导管也可能会有用。

落位后,可以继续调整器械位置,通过导丝与导管的配合来短缩壁内段胆管,寻找胆管在十二指肠壁上的开口,也就是口侧隆起附近的位置。通常情况下,壁内段胆管都是先向左上,再向右上的走行(图5)。此种情况下的插管常常都是进入转折点附近时,轻轻提起乳头,再改变方向,寻找口侧隆起方向的胆管开口。由于导丝头端是柔软的,可以通过捻转导丝的方向来探查入路,引导导管跟进。插管的过程一定要轻柔再轻柔,很多情况下,即使是运用导丝探路,动作稍大也可引起假道,形成假道后,会更难找到正确的胆管开口。

胆管插管过程中的要领是把握正确的方向。需要牢记的是,胆管一定是向左的,向上的,乳头越是扁平,胆管向上的方向可能越是陡峭,需要挑着去找到开口。插管的难度有时取决于胆胰管汇合部共同通道的长度,长度较短时,需要较早地改变导丝的方向,寻找向上的胆管,长度较长时,则需要插入到一定程度再改变导丝的方向。

在掌握一定的技巧之后,大部分的胆管插管都是可以顺利完成的。对于一些相对困难的比例,则需要考虑预切开。传统上的预切开主要分成两种情况:如果插管能够进入胰管,但无法进入胆管,则可以考虑保留胰管内导丝,先行双导丝法插管,如果仍然不顺利,则可以经胰管行胆管括约肌预切开,此时切开的主要是胆管和胰管之间的隔膜,针对共同通道较短,胆管走行陡峭的病例,切开隔膜有助于导丝顺利进入胆管。如果插管无法进入胰管,则需要采用针刀或Dual刀行直接预切开,此时的目的是为了直接暴露胆管开口,实际所起的作用是通过在壁内段胆管的路径上寻找另一入路,缩短壁内段长度,改变胆管的乳头开口处到胆管在十二指肠壁的开口走行的曲折程度,绕过弯曲过大,难以通过的困难点。

图5 常见的胆管走行方向,先向左上,再向右上

说起插管困难的十二指肠乳头,可能每个人都有一部血泪史。有人说憩室旁乳头插管比较困难,憩室造成的困难主要在于改变了胆管的正常走行,让胆管的方向判别变得更加困难,但在一部分患者中,憩室的存在(常见于憩室位于乳头口侧正中时)反而让我们更容易判断壁内段胆管的走行。另外,憩室位于乳头左侧时,插管是比较困难的,因为此时乳头被压向右侧,往往需要更多右旋镜身,而过度右旋容易造成内镜滑出。另外,胰腺癌时的插管往往相当困难,一方面,肿瘤性狭窄时,胆管远端没有胆汁充盈,处于空虚状态,器械更难探入,另一方面,肿瘤浸润会造成胆管走行扭曲,方向难以预测,大大增加插管难度。

最后,个人的经验有限,以上体会纯属一家之言,欢迎大家拍砖。ERCP魅力的源泉大概就在于其不可预测性。无论成功还是失败,对每一个病例的认真总结和积累是提高水平的不二法门。

作者:刘揆亮副主任医师

文章首发自镜路上的蜗牛(刘揆亮医生个人公众号)

查看更多