查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

先来看河南省人民医院梁宝松教授昨天分享的一个病例:

患者男性,72岁,郊区农民,既往体健。

过年后经常感觉胃部不适,自行服胃药未见效。1个内体重下降5kg。

半个月前,王老汉再次出现胃痛,恶心、呕血、排黑便。

就诊于一家三甲医院。

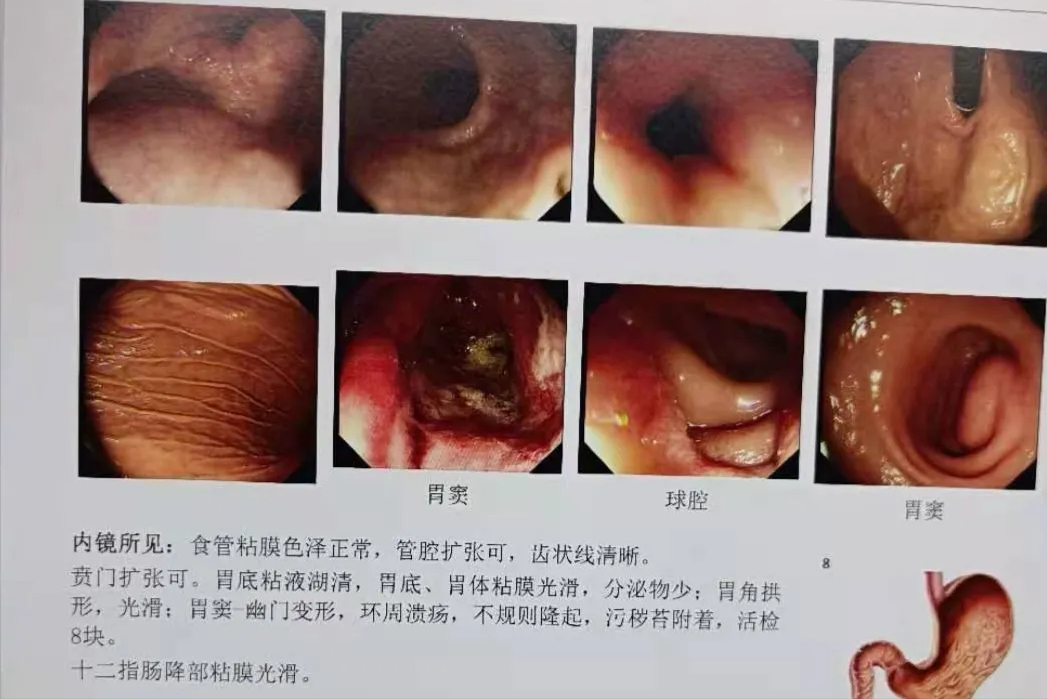

胃镜提示:胃内巨大溃疡;

病理活检提示:胃溃疡,未发现肿瘤细胞;

幽门螺杆菌检查:阳性

首诊医生诊断胃溃疡合并出血,并针对幽门螺杆菌和抗胃溃疡进行药物治疗。

半个月后,症状未见好转,有加重趋势。

于是,来到河南省人民医院求诊于梁宝松教授。

梁教授详细问诊和查体,了解患者的病史特点:

上腹部疼痛,黑便、呕血,近一月体重下降近5kg;

上腹部疼痛,常于饭后发作,每次持续差不多半小时左右,休息或进食后可缓解,无放射痛,似乎是胃溃疡合并出血的特点。而且外院胃镜已经提示了有胃溃疡,好像这样诊断应该没有问题。

但是,还有最重要的一个线索——体重快速下降!

再看胃镜描述:胃巨大溃疡,周围结节样隆起,边界不清,溃疡上污秽苔附着,这个描述很像是恶性溃疡。

因此,梁教授考虑患者恶性溃疡可能性大,即使患者外院胃镜病理提示未发现肿瘤细胞,也不能除外恶性溃疡,尤其是恶性淋巴瘤的可能。

于是,安排做腹部CT,重新胃镜检查,要求取检一定要多点取材,尽量深挖,并做免疫组化检查。

CT结果提示:胃窦、十二指肠段壁增厚并强化,周围淋巴结肿大,恶性病变不除外。

胃镜提示:胃窦-幽门变形,环周溃疡,污秽苔附着;

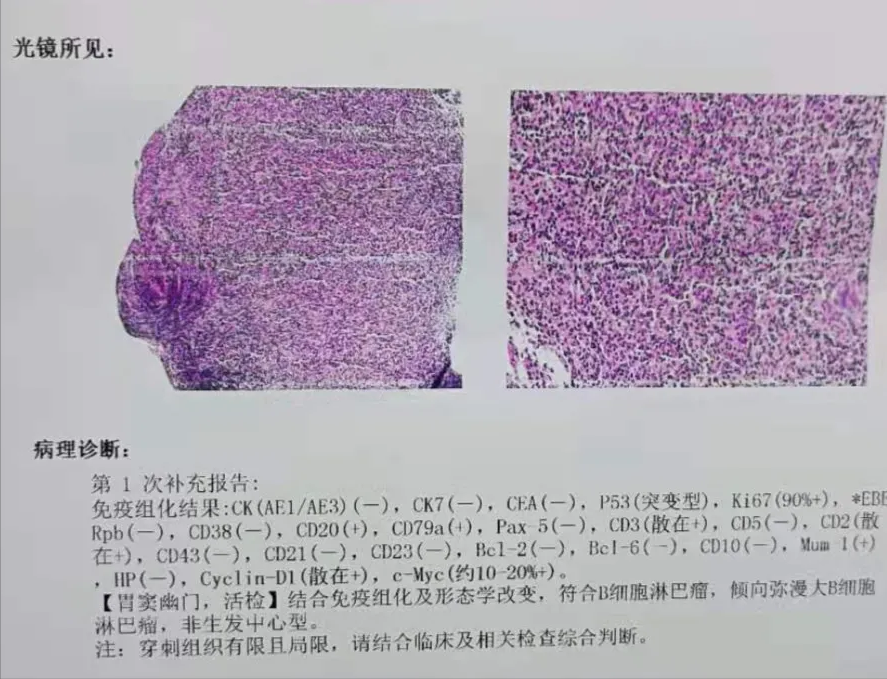

病理提示:结合免疫组化和形态学表现,符合B细胞淋巴瘤,倾向弥漫大B细胞淋巴瘤,非生发中心型。

至此,这个伪装成胃溃疡的恶性肿瘤终于被解开了面纱。

胃淋巴瘤,即胃MALT(“莫特”)淋巴瘤,全名为“胃黏膜相关淋巴组织(MALT)淋巴瘤”。该病病因尚未明确,但目前普遍认为,该病主要与Hp的感染密切相关。

正常情况下,胃黏膜表面无淋巴细胞。但是,当感染Hp后,胃黏膜发生炎症,淋巴细胞大量聚集,合并后续的其他因素的作用,良性的淋巴细胞将变成恶性的淋巴瘤细胞。

此外还有分子水平的改变——基因突变和异位,也会导致淋巴细胞恶化为胃MALT淋巴瘤。

绝大多数患者的临床表现为:

上腹部不适、疼痛、食欲下降和腹胀等类似消化不良的症状。胃MALT淋巴瘤的内镜表现则多样化,例如类似胃炎糜烂、消化性溃疡、褪色变化、黏膜下肿瘤样隆起和皱襞肿大等等。最终可通过胃镜活检确诊。

分以下4型:

1.肿块型:胃黏膜肥大及水肿,出现多发、大小不等的扁平型肿块或结节状隆起向腔内形成假息肉状,表面黏膜光滑、完整,肿块较大时表面有糜烂及浅表性溃疡形成。

2.溃疡型:在浸润性肿瘤的表面,形成多发性浅表型溃疡,溃疡多呈不连续性,地图状分布,深浅不一,底部较平坦,溃疡边缘明显增厚,但周边无环堤状隆起。也可形成单一的巨大溃疡,此时难以与癌性溃疡相鉴别。

3.浸润型:在胃内广泛浸润时,可使胃壁增厚变硬,一般管腔不狭窄,表面黏膜皱襞粗大似皮革胃,需与肥厚性胃炎和胃癌皮革胃相鉴别。局限性浸润时,出现局部黏膜皱襞隆起、增厚,与正常胃组织界限不清。

4.结节型:黏膜表面多发性或弥漫性的结节样隆起,伴有表面表浅糜烂。

由于胃恶性淋巴瘤的病变常位于黏膜下层,而不在黏膜表面,所以活检阳性率并不高。国内有报道内镜活检确诊率约53.8%,较国外文献报道低。其原因可能与取材表浅或组织较小有关。

因此,在临床上对可疑恶性淋巴瘤者,应在溃疡边缘内侧,以适当的深度、多部位进行取材,提高诊断的阳性率。

此患者首次胃镜呈明显的溃疡性病变,但溃疡的外观与临床常见传统意义上的良性溃疡有所区别,因此应引起重视,即使病理不支持恶性肿瘤的诊断,仍然强烈建议患者进一步诊治,必要时会诊,好在患者依从性较好得到确诊,治疗效果良好。

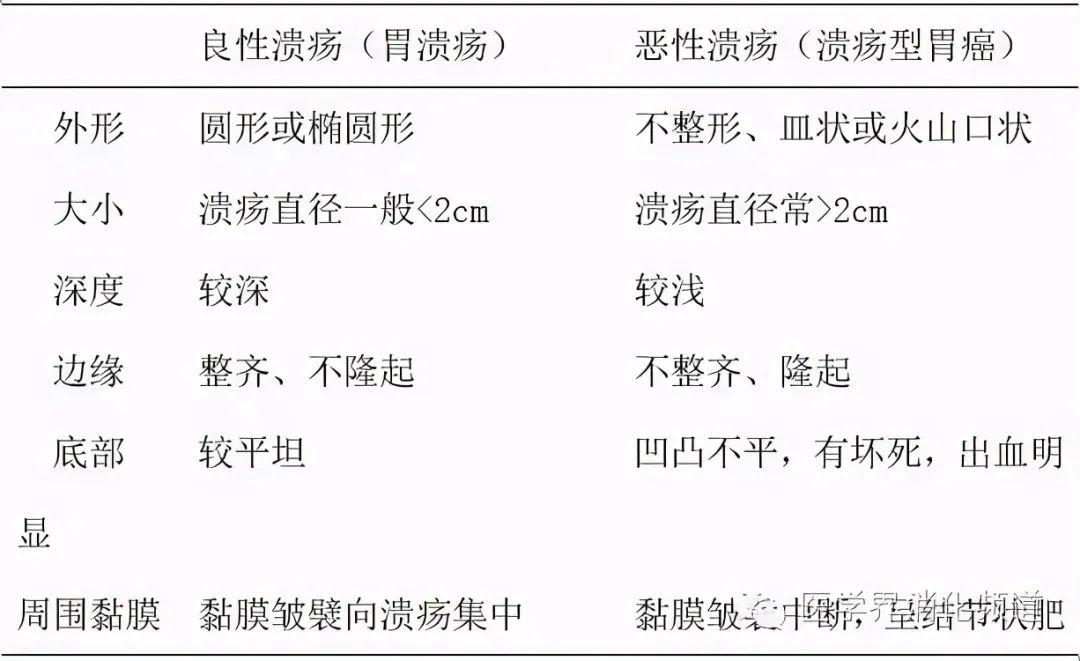

附:良、恶性溃疡的肉眼形态鉴别表

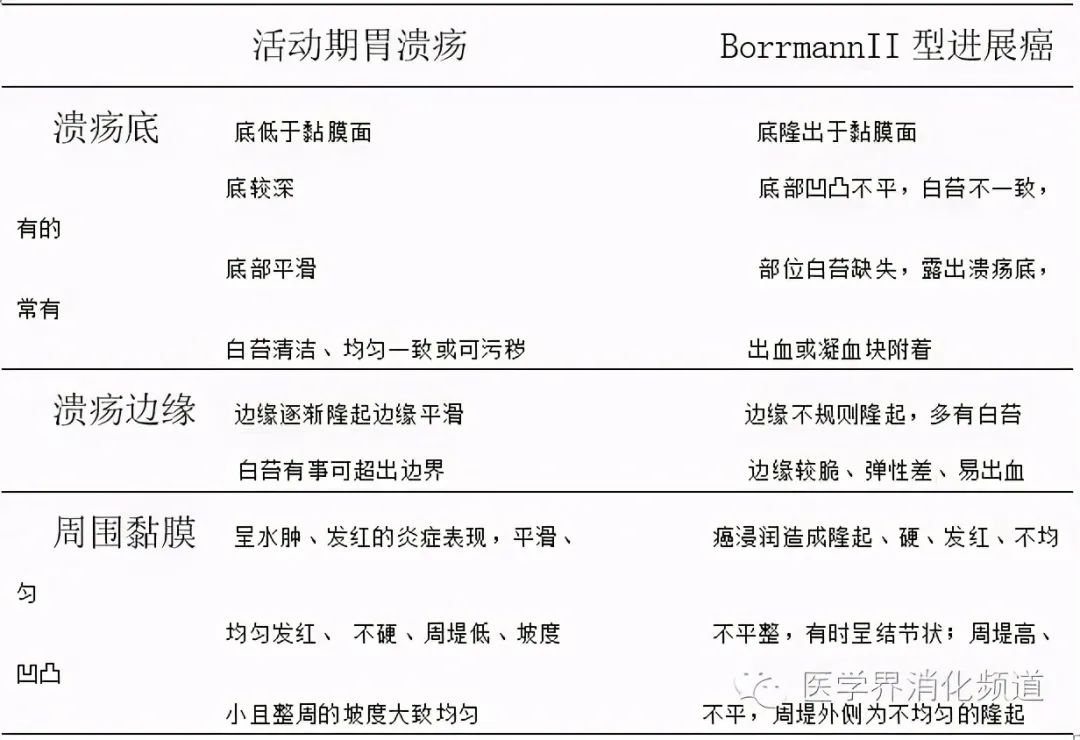

活动期的胃溃疡与BorrmannII型进展癌的鉴别

流行病学资料显示,胃MALT淋巴瘤与Hp感染密切相关,90%~95%以上的病理标本中可见Hp感染。尽管它比较温和,预后较好,但毕竟是恶性肿瘤,如果发现得晚,致死率依旧很高。因此若想从源头上预防该疾病,就要及早检查并根除Hp。

除此之外,肠型胃癌、消化性溃疡、慢性胃炎等几十种胃外疾病都与Hp感染有关。因此我国指南建议:成年人,不管有没有症状,只要没有抗衡因素,都建议根除治疗!

如果感染,建议”四联方案“(两种抗生素+铋剂+抑酸剂),吃药10~14天,大部分能根除。Hp治好后5年内的再次感染率低于5%。

作者:胃肠病作品

来源:老杜说健康

查看更多