查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

随着免疫抑制剂、抗肿瘤药物的大量使用、器官移植和造血干细胞移植患者、获得性免疫缺陷综合征患者数量的不断增加,高危及重症人群中真菌感染的占比也随之越来越高,侵袭性真菌感染的形势日趋严峻。但真菌感染是一个永恒的三角,它可能比细菌感染这个三角更加困难,因为除了环境、病原的因素以外还要涉及宿主免疫状态的影响。对于抗真菌治疗,临床存在一定的误区,经常只有“套路”没有思路。

施毅教授认为,基于PK/PD 原理制定的抗真菌治疗方案,有利于优化给药剂量和给药间隔,可使抗真菌药物在人体内达到最大杀菌活性、最佳临床疗效和安全性,并减少真菌耐药性的发生和发展。那么,临床实践中,如何基于不同药物的PK/PD特征,制定出一份科学、有效的个体化抗真菌方案?让我们一起听听施毅教授的观点。

宿主因素(免疫抑制、基础疾病、器官功能、治疗毒性)

诊断/管理(诊断延误、误诊、合并感染、感染灶控制不佳)

药效学因素-PD(药物剂量/暴露量不足、抗真菌药物耐药、药物相互作用、药物选择不恰当)

药代动力学-PK(相互作用、组织分布等)

目前可及的抗真菌药物种类和数量很有限,临床常用的抗深部真菌药物主要为多烯类、唑类和棘白菌素类。

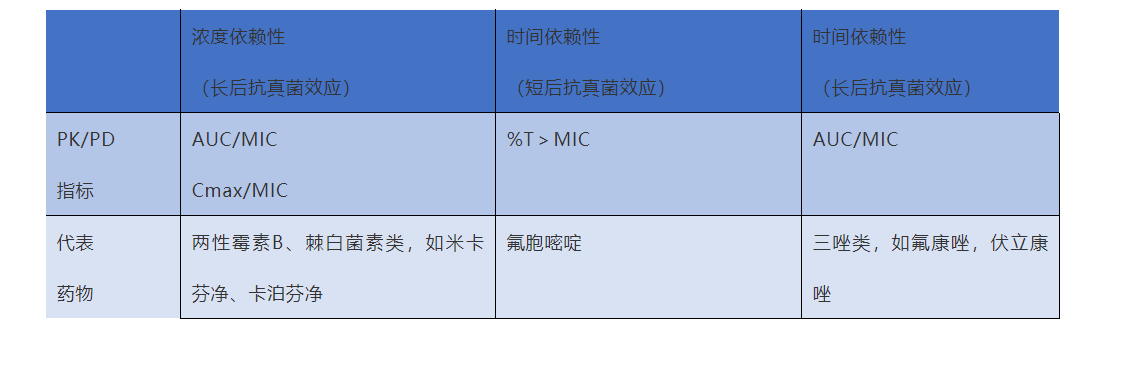

根据PK/PD特征,可将抗真菌药物分为时间依赖性药物和浓度依赖性的药物。

时间依赖性:该类药物的杀菌效应和临床疗效主要取决于药物与真菌接触时间,只要药物浓度超过真菌的MIC即可(最好是超过4╳MIC)。评估此类药物的PK/PD指数有T>MIC或AUC/MIC。

浓度依赖性:该类药物对致病菌的杀菌效应和临床疗效取决于药物的峰浓度(Cmax),而与作用时间的关系不是非常密切,即峰浓度越高,清除致病真菌的作用越强越迅速。评估此类药物的PK/PD指数有Cmax/MIC或AUC/MIC。

▼表1. 抗真菌药物PK/PD特征分类

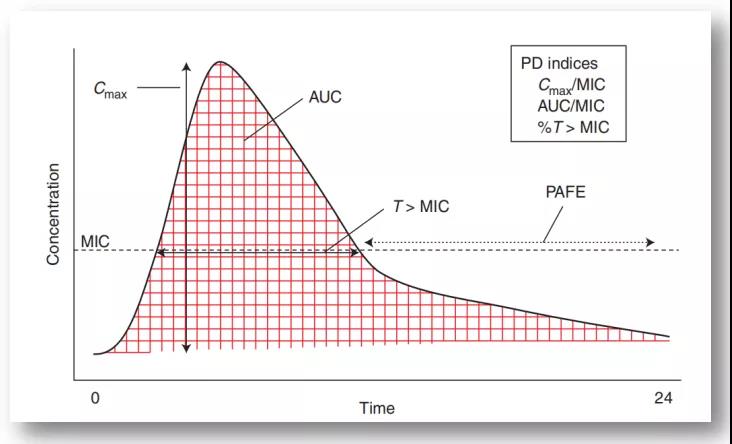

▲图1. 抗真菌药物浓度随时间变化与MIC的PK/PD关系

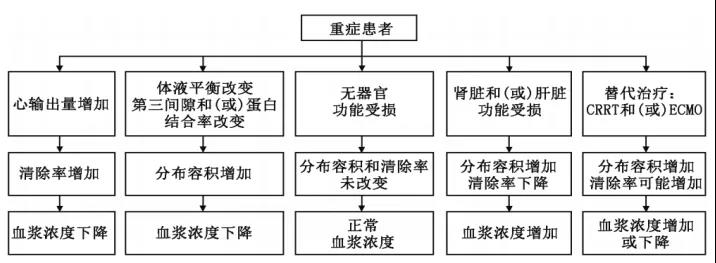

对于重症患者而言,有很多因素可以影响到患者体内药物的PK/PD,如图2所示。

▲图2. 重症患者影响药物PK/PD的因素

既往抗真菌药物暴露史(曾经或长期使用唑类或棘白菌素类药物增加耐药风险);

真菌定植和当地流行病学资料(分析不敏感/耐药念珠菌感染的危险因素);

器官功能状态(是否需要调整剂量),器官功能支持(CRRT,或ECMO)时是否需要TDM(特别是伏立康唑和氟胞嘧啶);

患者病情的稳定程度:如果临床不稳定,首选杀真菌剂(如棘白菌素类药物);

合并用药:

唑类:抑制多种细胞色素P450(CYP)同工酶;多种药物间相互作用;谨慎与其他肝毒性和心脏毒性药物合用

两性霉素B:谨慎与其他肾毒性药物和影响电解质的药物合用

感染部位和播散性:

棘白菌素类:感染部位的渗透性差(CSF,滑膜液,眼前室,脑组织和尿液)

两性霉素B:两性霉素B脱氧胆酸盐制剂(AMB-D)的肾脏渗透性大于AMB。

本文首发自SIFIC感染视界

查看更多