查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

长期以来,早期目标导向疗法(EGDT)一直被临床用作脓毒症复苏的标准流程。然而,ProCESS、ARISE和ProMISe三项大型随机对照研究试验并未发现EGDT对脓毒症死亡率有任何有益的影响,这引发了重症医学领域的大量质疑和重新审视这些指标的必要性。当然我们不否认研究患者的异质性、试验设计和干预措施的差异可能导致了这些令人失望的结果;然而,尽早改善大循环流量和组织灌注是首当其冲的核心问题。对于休克患者,建议应用个性化的血流动力学治疗(PCHT)概念和指标,第一时间尽快确定休克的类型并完成复苏的任务。

目标是特定干预或临床实践的直接结果。目的代表特定治疗策略的方向或一系列治疗方法的最终结果。目标导向的特定干预是完成治疗的基础,这将影响治疗目的的最终实现。治疗目的决定了特定干预措施的必要性,从而决定了特定目标的必要性和方向。治疗目标应该根据预期的目的建立,并通过一系列目标的实现来达到目的。整个休克复苏的流程是一个连续动态目标导向的定量治疗过程。

在休克复苏过程中,患者往往同时或逐渐出现血容量、心功能、血管张力、微循环的病理生理变化,甚至可能出现细胞缺氧或细胞病的恶性情况。在重症血流动力学治疗(CHT)中,血流是首要和最重要的因素,组织灌注是最终目的。充足的心输出量(CO)是提供血流的关键。但是,经常会遇见在临床实践中,由于微循环功能障碍,休克患者具有满意的大循环目标但是组织灌注情况却难以达到复苏目标。受目前监测和治疗方法的限制,微循环复苏可能没有更好的方法,这就显得优先大循环复苏避免微循环损伤的重要意义。一旦出现大循环和微循环顽固性脱偶联的情况,将是目前临床治疗的禁区。个体化重症血流动力学治疗(PCHT)为我们提供了一个有效的临床理念,即流量导向的复苏是休克复苏的核心,可以在处理大循环的同时保证微循环处于满意的组织灌注状态。此外,明确休克的病因和类型并尽快将其逆转是血流动力学治疗的基础。例如,感染性休克需要清除和引流感染病灶并立即使用抗生素;低血容量性休克需要输血;心源性休克需要改善心脏功能;梗阻性休克需要解除梗阻性因素。

重症血流动力学监测与评价方法

动脉和中心静脉导管是在重症患者的治疗过程中是必要的,并建议用于关键的血液动力学监测、评估和治疗。通过借助简单的病理生理学理论可以快速使用两根导管提供的基本血流动力学目标数据解决临床复苏难题,如中心静脉压(CVP)、中心静脉氧饱和度(ScvO2)、静脉-动脉二氧化碳分压差(Pv-aCO2)、动脉血压(ABP)、脉压变化(PPV)和乳酸水平。重症超声检查有助于床旁窄化诊断并快速锁定病因,目前已被公认并广泛用作区分和确定休克类型的首选无创诊断手段。当初始治疗没有改善治疗目标时,需要进行更加高级的血流动力学监测,如经肺热稀释(Picco)技术或肺动脉漂浮导管(Swan-Ganz)技术。当所有血流动力学治疗目标都已实现,但治疗的目的没有达到时,应考虑微循环功能障碍和细胞病性缺氧。这时候大循环和微循环脱偶联,可以采用正交偏振光谱(OPS)或侧流暗场(SDF)成像技术来检测舌下微循环的变化说明微循环和局部流量的改变。在前期工作中,我们团队还发现灌注指数(PI)是反映微循环和器官组织灌注的一个敏感而无创的指标,目前在临床应用中效果显著,尤其推荐于基层推广。

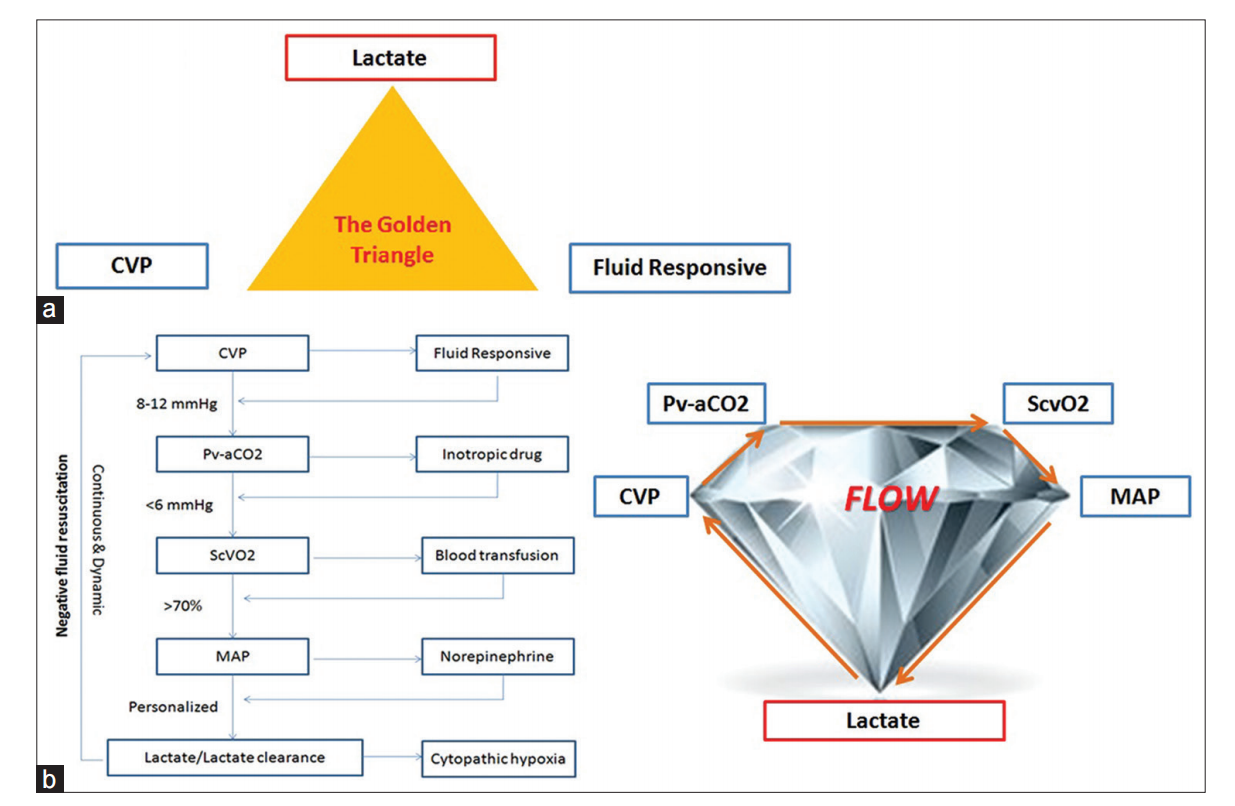

通过液体复苏增加流量(大循环和微循环中的心输出量)是休克复苏的首要步骤和必要方法。CVP或下腔静脉(IVC)/IVC的呼吸变异度被用于监测容量状态。CVP是一个传统而有争议的指标,但它仍然具有良好不可替代的临床意义。当组织灌注不满意,且CVP不高(8-12毫米汞柱;1 mmHg = 0.133 kPa)或尚未找到/无法解决CVP升高的原因时,应进行容量负荷试验以评估容量反应性。特别重要的是要指出,高CVP的原因必须与过度容量负荷(E)、心功能障碍(C)、血管障碍(V)和压力(P)因素一起考虑,这些因素被定义为寻找高CVP(ECVP)原则。乳酸水平、CVP和容量反应性构成了容量黄金三角关系[图1]。即复苏从三角形的顶点开始,使用乳酸水平来确定组织灌注是否令人满意。如果乳酸高于正常值,应检查CVP,如果CVP<8 mmHg,应输注晶体液或胶体溶液。如果乳酸高于安全范围(CVP>12 mmHg),应首先检查CVP升高的原因(如ECVP原则)。如果CVP升高没有其他原因或原因不能立即消除,则通过容量反应性的另一个顶点进入三角。如果容量反应试验为阴性,乳酸仍然很高,继续液体复苏不能增加心输出量,应使用其他方法(如正性肌力药物)来改善Frank-Starling曲线。一旦组织灌注满意,复苏成功,乳酸水平下降,必须考虑通过去复苏(De-resuscitation)的流程降低CVP。CVP越低越好是重症患者的一条公理,指引着整个复苏的方向。

根据Frank-Starling定律,随着液体复苏,心输出量会增加,并提供更多的氧输送。心输出量的监测提供了血流的直接证据,但它通常需要侵入性方法来获得。Pv-aCO2反映了足够的全身流量状态,可用于监测和评价大循环流量。一些研究也表明,Pv-aCO2可以反映感染性休克中的微循环变化,但与心输出量无关。无论Pv-aCO2反映的是大循环还是微循环,这一数值都不应该是高值。更重要的是可以通过重症超声检查或OPS/SDF成像来确定大循环或微循环流量的问题所在,例如左心室流出道速度时间积分(LVOT-VTI)、灌注血管密度(PVD)、灌注血管比例(PPV)、微血管血流指数(MFI),甚至其他更先进的关键血流动力学监测技术。也就是说这个时候可能更强的有创手段Picco和SG导管才走上了监测和治疗的前台。

一旦氧输送能够满足组织灌注的需求,就可以应用ScvO2来判断氧输送是否与氧消耗匹配。全身氧输送由心输出量和动脉氧含量决定,氧含量由血红蛋白水平、动脉氧饱和度和动脉氧分压决定。此外,基于氧输送和氧代谢理论,减少氧消耗也是一种重要的方法,其方法包括体温管理、镇痛、镇静等措施。当然,在这里我们必须强调不能一味的降低氧消耗,有些时候氧消耗过低或者说在进行容量治疗的时候,患者缺乏氧消耗反应性同样预示着患者预后不佳。

最后且容易被大家忽略的是,不同的器官在不同的血流动力学下对灌注压有不同的要求,血压的变化及其与代谢的关系可能是最重要的参数。应根据组织灌注功能和患者的具体情况确定合适的动态血压。即患者平时状态的基础血压情况可能作为调整的目标。一定注意过高的血压对微循环和器官功能的影响是不利的。

乳酸水平表明无氧代谢的存在。血液中乳酸浓度升高是细胞缺氧的重要表现,反映了组织灌注不足。乳酸清除率反映了组织灌注不足是否得到改善或组织细胞的无氧代谢是否得到纠正。我们团队的研究证实,与ScvO2导向治疗相比,乳酸清除率水平导向的血流动力学治疗可以降低脓毒症相关高乳酸血症患者的死亡率。乳酸清除率通常是一系列血流动力学治疗需要达到的终点,因此被认为是迄今为止无氧代谢的最佳指标,尽管乳酸变化具有滞后性。此外,乳酸水平升高是预后不良的一个公认参数。因此,重症血流动力学治疗或血流动力学临床试验的结局和目的指标应建议乳酸清除率,而不是患者生存率。因此,在临床实践中明确是灌注相关还是非灌注相关的乳酸升高具有极其重要的临床意义,是复苏的起点也是复苏的目的。

血流动力学治疗的连续性确保了更全面和及时地获取临床信息,血流动力学治疗的动态方法使临床医生能够前瞻性地决定下一步治疗的方向。因此,后续治疗需要根据连续目标和整个动态血流动力学过程快速调整。心输出量没有正常值,在缺乏对组织灌注评价的情况下去进行心输出量评估与测量是没有意义的。因此,我们需要找到患者最佳心输出量,本质上意味着更加精准的调整和个性化的流程。一方面,我们需要知道应该使用哪种血管活性药物,药物应该用多大的剂量,这些治疗决策的确定都要来自于床旁的血流动力学指标。没有血流动力学监测的数据,我们就不能简单地判断药物是否合适和有效。另一方面,如果没有血流动力学监测的数据,我们无法识别治疗过程中发生的损伤。不适当的干预目标会加重随之而来的损伤和副作用。例如使用正性肌力药物虽然增加了心输出量,但是必须考虑副作用或潜在的心肌损伤。同样,过度复苏和液体超负荷也可能引起器官损伤,这需要临床医生的注意。因此,连续和动态血流动力学监测和治疗是重症血流动力学的特点。使用实时血流动力学数据有助于将患者的血流动力学表型控制在可接受的范围内,为静态血流动力学参数提供了更大的临床意义。这种动态连续监测和评估不仅可以指导临床医生当前应该做什么,还可以指导临床医生在治疗过程中如何控制再损伤以及下一步该怎么做,这将有助于连续动态目标导向的定量治疗过程的实现。

对于不同类型的休克,需要根据流量不足的具体原因采取不同的治疗方法。至于干预措施,液体复苏是增加血流量和改善氧输送的重要方法。然而,由于过量液体治疗导致的容量超负荷会引起许多副作用,尤其是在重症患者中这个矛盾尤为突出。此外,肺水肿会导致肺功能障碍,导致氧气输送减少。因此,休克复苏必须基于血流动力学治疗原则,以改善组织器官灌注为目标,定量增加氧输送以优化治疗效果,并减少特定干预引起相关损伤的发生率。对个体而言,足够但不高的心输出量值满足组织灌注需求被视为最佳心输出量值。一旦组织灌注和乳酸清除率达到要求,必须及时下调CVP以获得与血流相匹配的最小CVP,避免在血流动力学治疗过程中再次损伤,这就是我们说的去复苏过程(De-resuscitation)。我们团队的一系列临床试验发现,尽早实现液体负平衡可能有利于患者预后。医生可以限制给药量、脱水或采取其他措施尽可能实现液体负平衡,如连续肾脏替代治疗(CRRT)。但是我们需要说明去复苏和反向液体复苏的不同,反向液体复苏是以脱水治疗的手段达到提升心输出量的目的,这种情况仅在小部分重症人群中可以看到,如高容量负荷或右心差且强心有效的患者,具体在判断这一人群实施治疗的过程中应该谨慎定义这一情况。

作为组织灌注指标,乳酸浓度和乳酸清除率经常被用作重症血流动力学治疗的目的。迅速实现这一目标自然会改善患者预后。为了实现这一目标,必须采用并实现一系列目标指标快速达标,我们称之为“休克复苏的个性化重症血流动力学治疗钻石理念”。因此,容量、流量、氧代谢和压力的具体水平是以乳酸水平为目的的连续定量目标导向的治疗过程[图1]。乳酸是否正常被设定为“钻石”的顶点。当休克期间乳酸升高时,心率快和血压低通常是主要的临床表现。首先,考虑容量状态,应进行液体反应性评估。根据Frank-Starling曲线,应评估CVP(或ICV)的变化以获得心输出量的一定增加。但是,如果血流不能满足组织灌注,则应继续调整血流。根据Pv-aCO2、LVOT-VTI或其他指标,应选择正性肌力药物,并调整相关药物剂量以进一步改善心功能曲线。之后应结合ScvO2来确定氧输送是否满足组织灌注(或进一步增加血红蛋白、调整机械通气或减少氧消耗)。最后,应该根据患者的具体情况来设定血压。整个过程是基于血流动力学评估和治疗。图1中所示的乳酸是评估/复苏的起点和血流动力学治疗的终点。如果失败,应考虑细胞病变性缺氧的存在或其他原发疾病问题。每个连续指标都是复苏和治疗过程的目标,复苏和治疗过程是相互作用和相互依赖的,连续的和动态的。一旦最佳血流条件得到满足,氧输送和氧消耗达到平衡,乳酸降至正常,就应该将血流量、容量和压力调整到尽可能低的水平以满足组织灌注(即最低的CO、CVP和平均动脉压)。去复苏过程是一个必要和重要的步骤。这将有助于避免治疗过程中再次损伤的发生,并提供更好的预后。为了验证重症血流动力学治疗流程的准确性,我们收集了2013年5月至2017年6月北京协和医院重症医学科高乳酸血症(>4 mmol/L)的感染性休克患者的血流动力学数据。这些患者在复苏6小时后被分为三组:EGDT未完成、EGDT完成组和基于个体化血流动力学理论(PCHT)完成组。我们发现完成PCHT和EGDT治疗的组比未完成EGDT治疗的组ICU死亡率更低。有趣的是,PCHT组的乳酸水平较低,乳酸清除率较高,高于完成和未完成EGDT的两组。

总之,在明确治疗目的的指导下,重症血流动力学治疗是一个连续动态的过程。在此过程中,根据血流动力学理论以循序渐进的方式应用一系列治疗方法来实现目标导向的定量治疗过程。个体化重症血流动力学治疗“钻石”理论的流程是一个闭环系统,一旦所有目标都达到了,目的也达到了,就要尽快进行液体负平衡。相信这个方法在临床中会极大帮助大家进行休克的类型诊断和快速治疗,有助重症思维的培养和训练,最终取得较好的临床效果。

文献来源:Longxiang Su & Dawei Liu.Chin Med J (Engl). 2018 May 20;131(10):1240-1243.

(北京协和医院重症医学科张颂翻译,苏龙翔校审)

图1 休克复苏的个体化重症血流动力学监测与治疗理念

图1 休克复苏的个体化重症血流动力学监测与治疗理念

查看更多