查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:重庆北部宽仁医院 王乾成

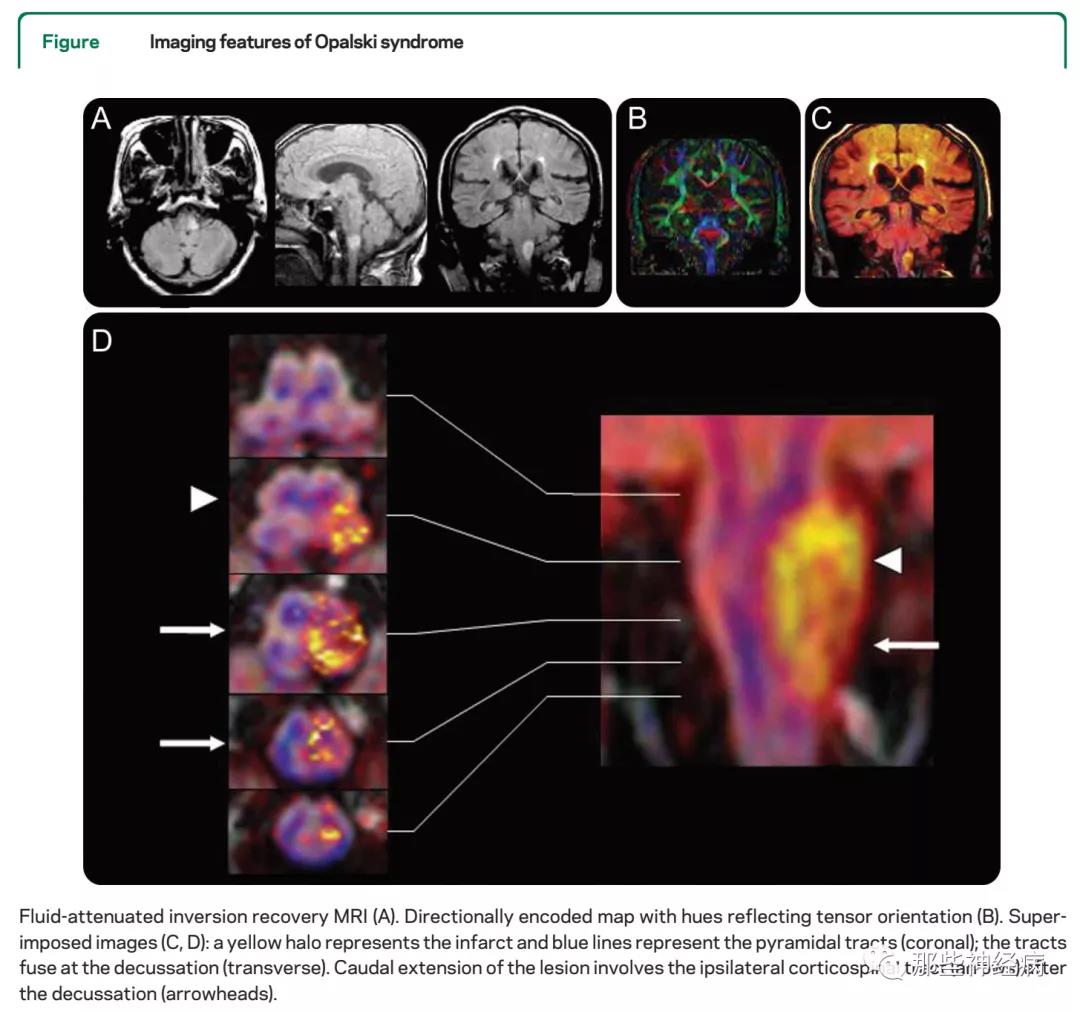

上运动神经元胞体主要是位于额叶中央前回运动区的大锥体细胞(Betz细胞),其轴突构成锥体束,即皮质脊髓束和皮质脑干束,这些下行纤维经放射冠分别通过内囊后肢和膝部下行。

皮质脊髓束行经中脑大脑脚中3/5、脑桥基底部,在延髓锥体交叉处,大部分纤维交叉至对侧,形成皮质脊髓侧束下行,终止于脊髓前角;小部分纤维不交叉形成皮质脊髓前束,在下行过程中陆续交叉,止于对侧脊髓前角;仅有少数纤维始终不交叉,直接下行,陆续止于同侧前角。

这就是我们熟知交叉支配,临床上遇见脑卒中偏瘫患者的病灶也是在偏瘫肢体对侧。而卒中导致同侧偏瘫的病例你遇见过几例?

59岁女性,因“突发左侧肢体无力、言语不清3小时20分”入院,既往有高血压、糖尿病病史,无脑卒中病史。急诊头颅CT+头颈部CTA:基底动脉管腔局限性中度狭窄,未见大动脉闭塞。立即予以阿替普酶静脉溶栓。

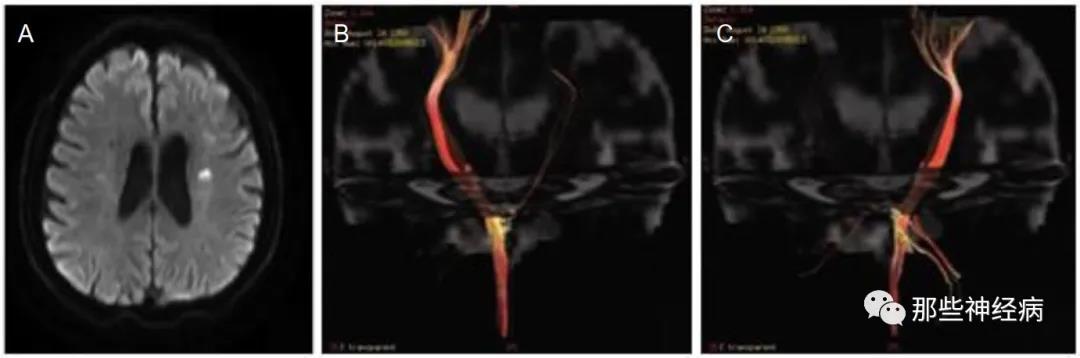

次日行头颅DWI:左侧脑桥急性梗死灶。

DWI显示梗死灶与脑桥腹侧的脑表面相连,病灶靠近中线、位于一侧且不超过中线,考虑穿支动脉粥样硬化病(branch atheromatous disease,BAD),责任血管为左侧脑桥旁正中动脉。

患者左侧偏瘫,病灶在左侧,能解释患者的症状吗?

病灶同侧偏瘫,在排除其他运动障碍导致的同侧肢体类似“无力”的症状,包括共济失调、运动迟缓、运动忽视或失用症后,可见于4种情况。

① Opalski综合征

临床罕见的伴同侧肢体无力的延髓背外侧梗死,即Opalski综合征。

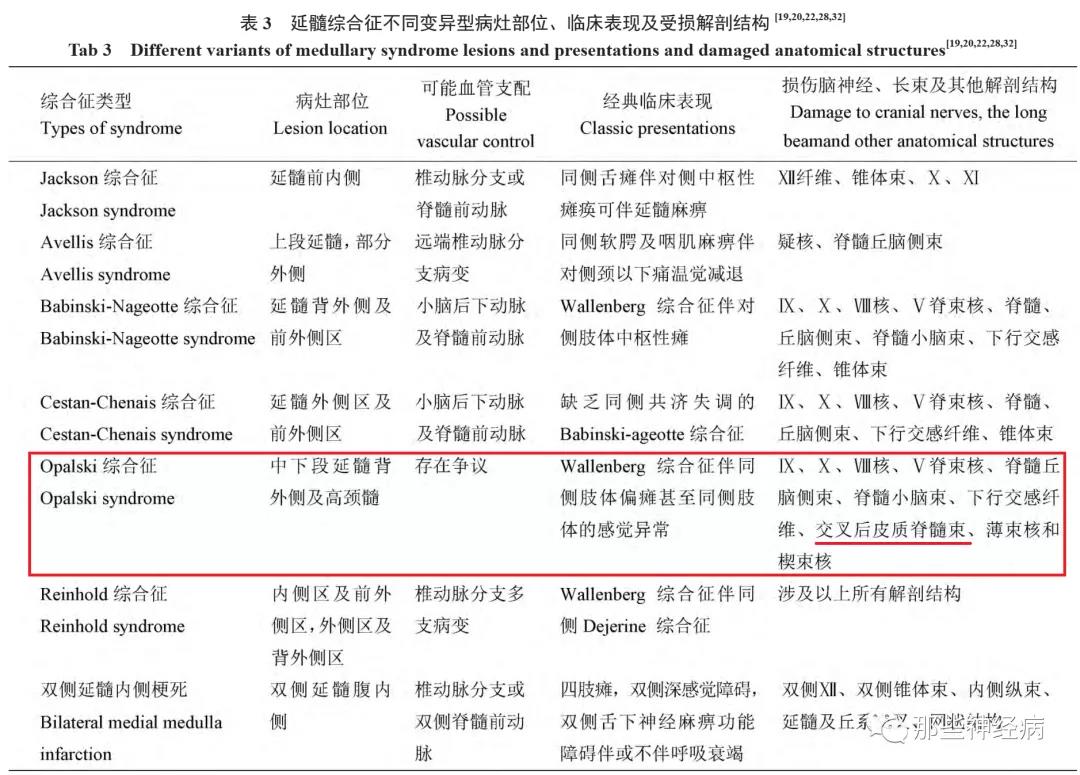

曹凡, 等. 中国临床神经科学. 2017.

Wallenberg综合征与Opalski综合征病灶部位不同,前者主要损害延髓背外侧偏上部(病变区域不累及锥体束而无肢体运动障碍),后者主要损害延髓背外侧中下部,有时可累及小脑及高位颈髓,伴有病灶侧的肢体偏瘫。

同侧肢体偏瘫的病因尚存争议。

Opalski认为同侧肢体无力可能病灶尾端累及延髓锥体交叉后的皮质脊髓束。而Kim认为肢体无力是由于同侧的深感觉缺失导致运动协调能力障碍和脊髓小脑束损害所致同侧肢体共济失调出现肌张力降低有关,不是真正的锥体束受损。在Uemura等研究中,回顾性分析了32例急性延髓外侧梗死的患者,对其是否合并同侧肢体无力进行分组,比较两组之间影像学病变部位分布和神经系统表现,得出结论与Opalski的研究相一致。Dembo和Nakamura分别对不同的Opalski综合征患者应用弥散张量成像(DTI)技术,证实Opalski综合征是由于位于延髓锥体交叉后的皮质脊髓束损伤所致。

Nakamura S, et al. Neurology. 2010.

66岁男性出现左侧偏瘫,左侧霍纳征,左侧面部和右侧肢体感觉丧失,未出现对侧偏瘫或舌瘫。MRI显示左侧延髓外侧梗死(图,A)。诊断为Opalski综合征,表现为同侧偏瘫;利用DTI技术生成了一幅定向编码的彩色地图(图,B),并将图像叠加(图C、D,黄色为梗死病灶,蓝色为皮质脊髓束),证实了Opalski综合征主要为累及锥体交叉后的皮质脊髓束,引起同侧肢体瘫痪。

② 先天性锥体束不交叉--同侧支配

皮质脊髓束的传导路径我们都很熟悉:

锥体束传导路径

一种罕见的变异,当皮质脊髓束在延髓水平未交叉,直接下降形成皮质脊髓前束,终止于脊髓前角,从而出现同侧支配。DTI技术可证实。这种情况可伴其他变异,例如后颅窝畸形、Dandy-Walker畸形、先天性脊柱侧弯等。

Case 1

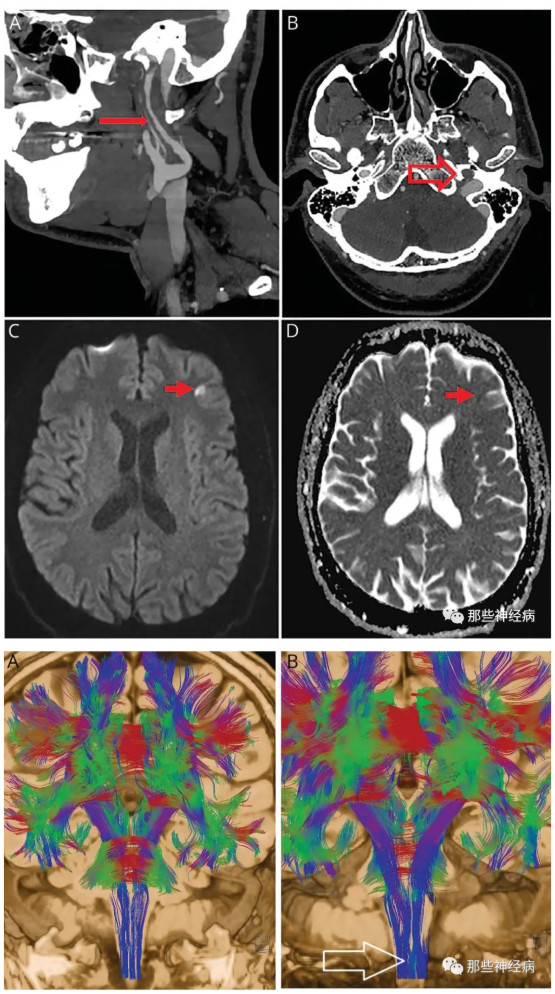

63岁男性患者,因“左下肢无力、言语不利、流涎2天”入院,发病当天DWI显示左侧额叶/半卵圆中心小片状高信号,DTI显示左侧皮质脊髓束全部位于正中矢状线左侧,右侧皮质脊髓束几乎全部位于正中矢状线右侧。提示双侧皮质脊髓束几乎未交叉。

祁文静, 等. 神经损伤与功能重建. 2014.

Case 2

43岁男性患者,左侧颈动脉夹层,出现了左侧Horner's征、左侧面部无力和左侧肢体轻瘫。DWI显示左侧额叶小梗死灶,DTI证实皮质脊髓束未交叉。

Reddy YM, et al. Neurology. 2021.

Case 3

55岁男性患者,自出生以来就存在水平凝视麻痹,自童年以来有高血压和脊柱侧弯病史,因突发左侧肢体无力4天入院。DWI可见左侧半卵圆中心急性梗死灶,DTI显示双侧皮质脊髓束在延髓水平(右图箭头)未交叉。

Ng AS, et al. Stroke. 2011.

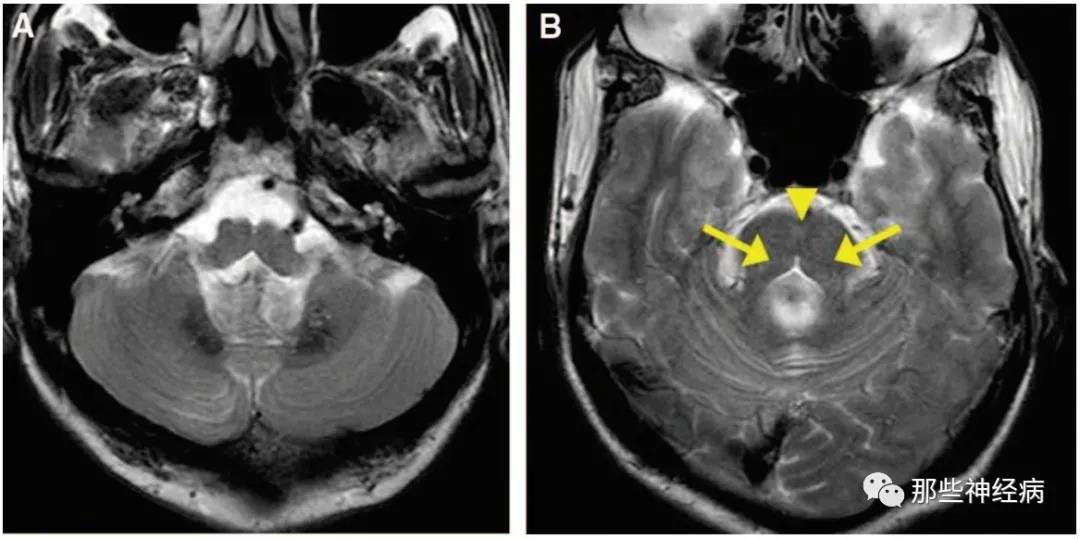

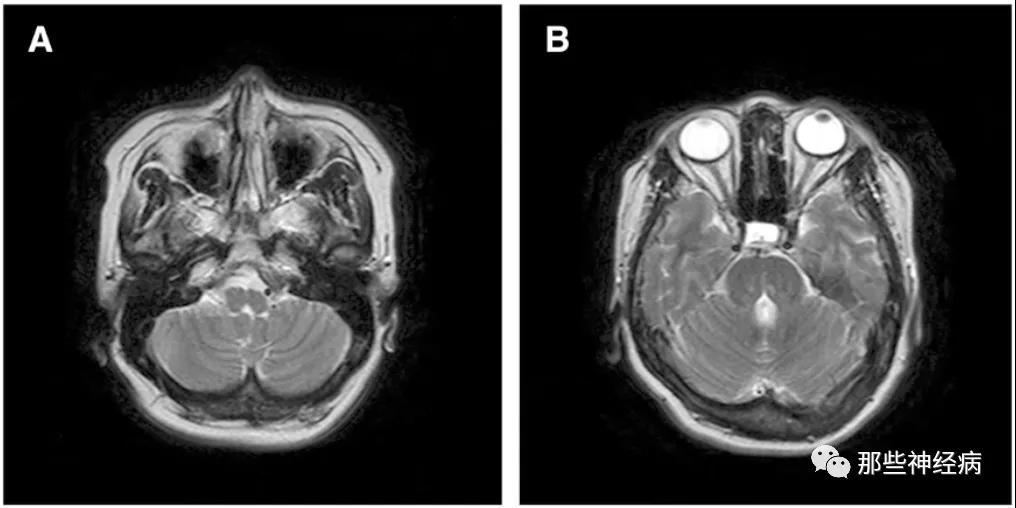

患者有一个重要的家族史,他的姐姐和叔叔从小就患有脊柱侧弯。他的父母都已去世,为近亲结婚,是表兄妹,两人都没有脊柱侧弯或凝视性麻痹。MRI还提示脑干发育不全:A,延髓蝶状结构;B,脑桥裂征,中间矢状裂(三角)从第四脑室底向腹侧延伸,面神经丘缺失,第四脑室底呈帐篷状结构(箭头)。

Ng AS, et al. Stroke. 2011.

诊断考虑水平凝视性麻痹伴进行性脊柱侧弯(HGPPS),并完善基因测序发现ROBO3基因致病性突变而明确。

HGPPS是一种罕见的常染色体隐性遗传病,为11号染色体上ROBO3基因的突变,其特征是先天性缺乏共轭水平眼球运动,以及在儿童和青少年时期发展为进行性脊柱侧弯。该综合征可导致独特的脑干畸形和一些脑干神经纤维的交叉缺失。

Case 4

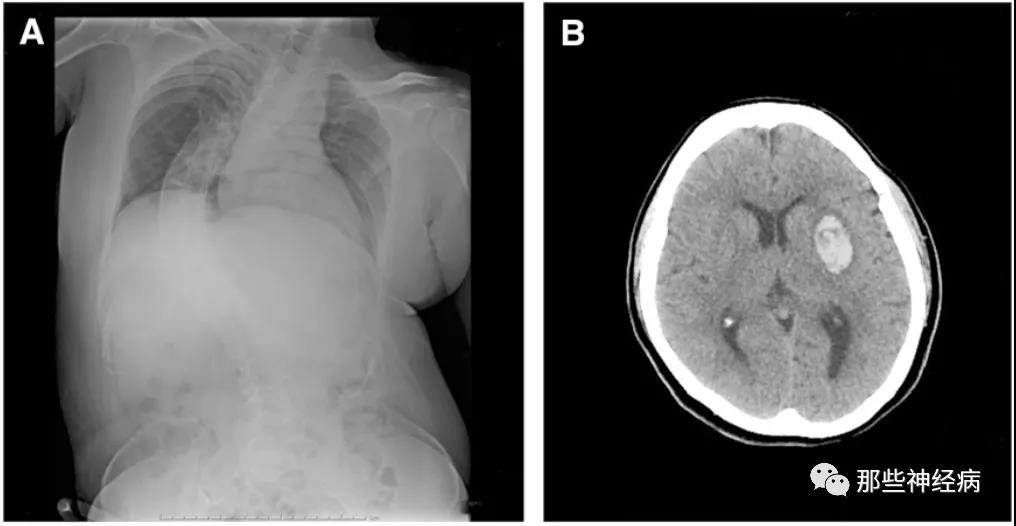

55岁女性患者,从小有水平凝视麻痹和脊柱侧弯病史。父母近亲结婚,她的弟弟童年时患有脊柱侧弯。患者此次急性左侧偏瘫入院。X片显示脊柱侧弯畸形,头颅CT显示左侧壳核出血。

Yamada S, et al. BMC Neurol. 2015.

头颅MRI显示脑干发育不全,扁平蝶状延髓核和脑桥裂征。

Yamada S, et al. BMC Neurol. 2015.

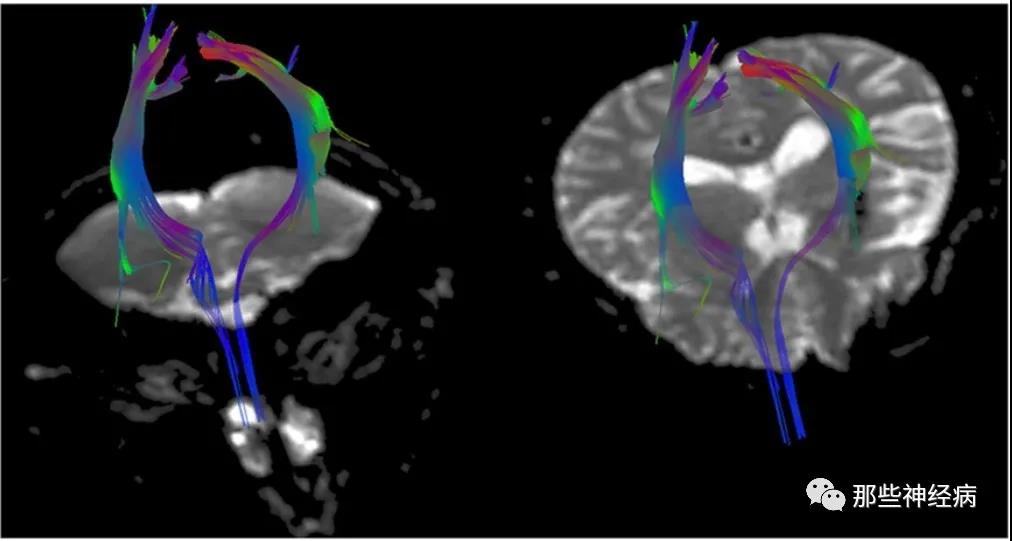

DTI纤维束造影证实存在未交叉的皮质脊髓束。

Yamada S, et al. BMC Neurol. 2015.

ROBO3基因测序发现c.2392C>T,诊断HGPPS明确。

③ 既往卒中--功能重建--同侧支配

既往有一侧脑卒中,另一侧半球的神经功能重建使其支配同侧肢体。

Case 1

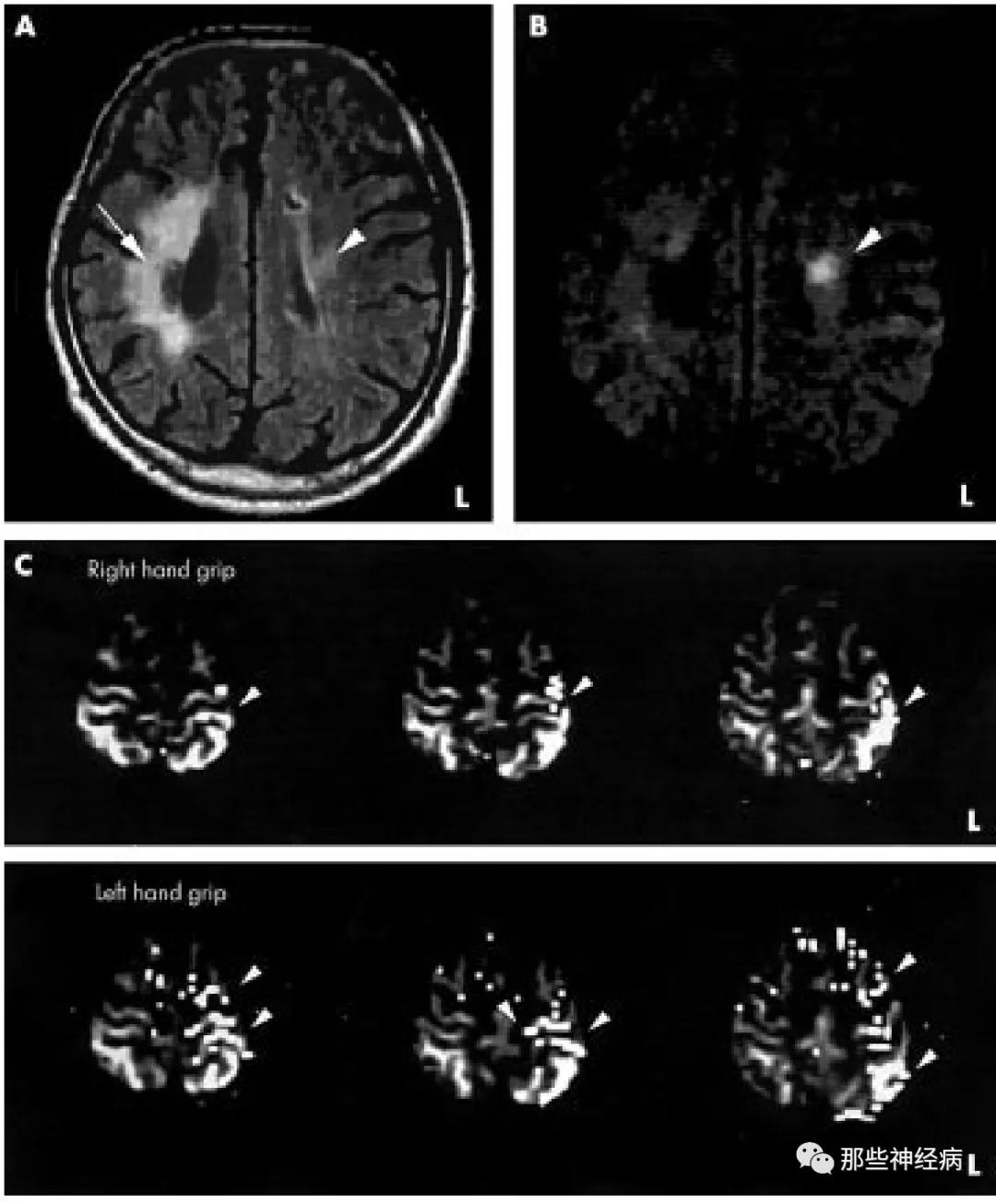

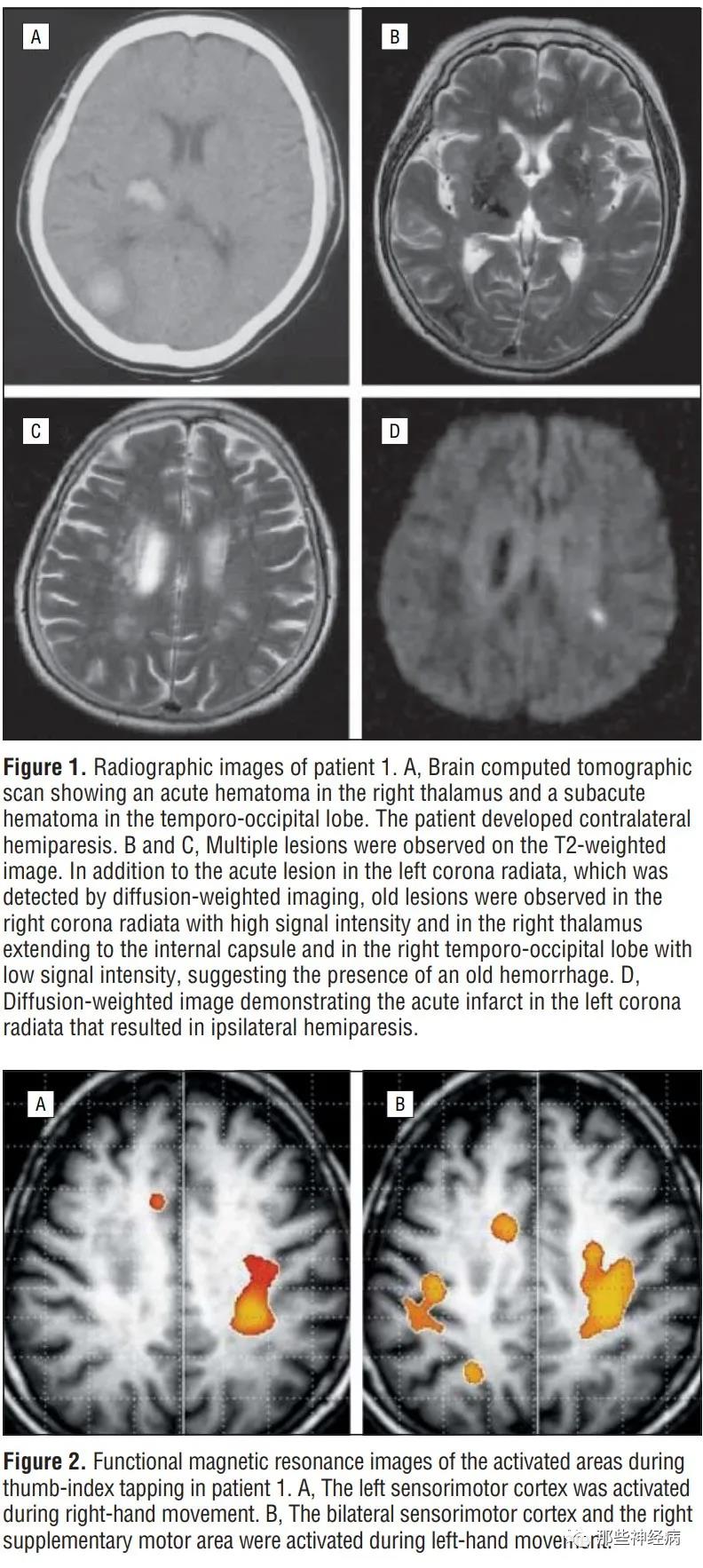

59岁男性患者,因左侧肢体无力加重入院,既往5年前患有右侧壳核出血,遗留有左侧偏瘫。此次DWI提示左侧半卵圆中心急性梗死灶。

Ago T, et al. JNNP. 2003.

功能磁共振检查发现右手(非瘫痪侧)的紧握激活了左侧大脑半球的感觉运动皮层;左手(瘫痪侧)的紧握激活了左侧大脑半球的感觉运动区、辅助运动区和运动前区。提示既往右侧卒中导致左侧肢体偏瘫,后恢复过程中左侧大脑半球皮层重建以及未交叉的皮质脊髓束活动增强使其支配同侧肢体。

Case 2

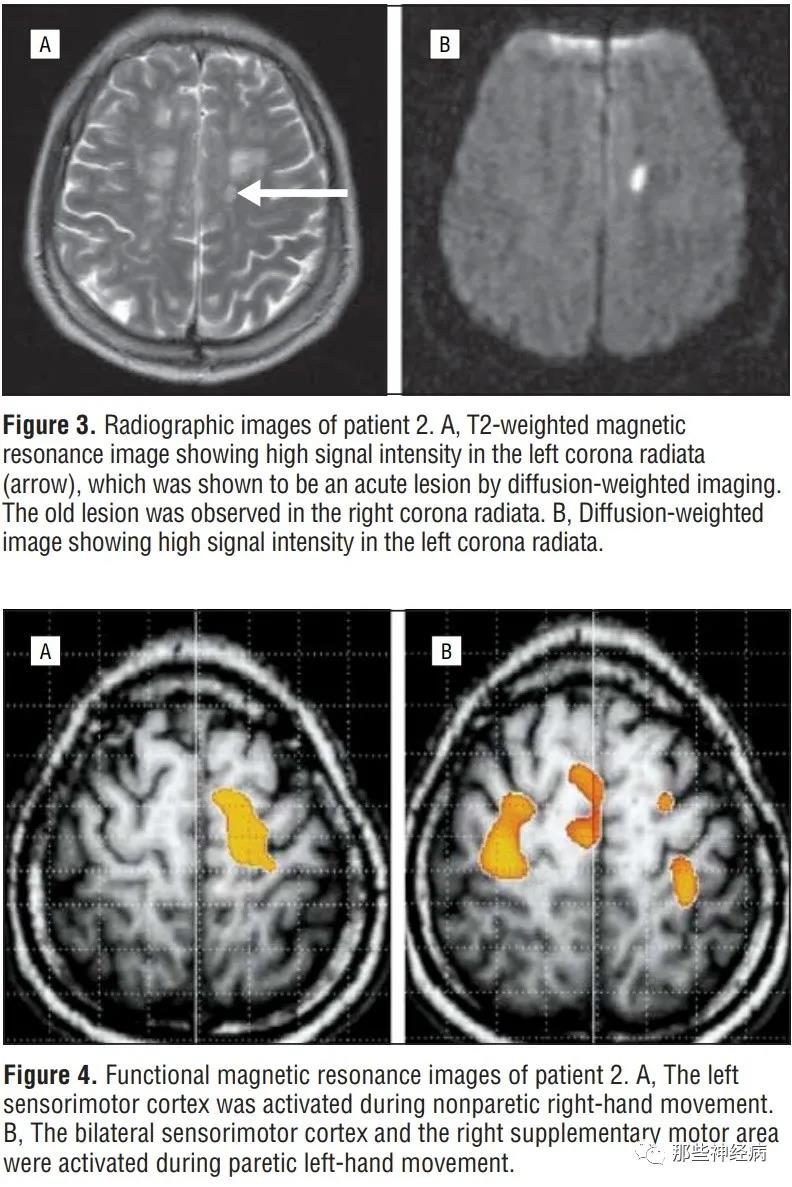

41岁男性患者,此次左侧偏瘫入院。1月前左侧肢体偏瘫,明确诊断右侧放射冠急性脑梗死,后左侧肢体肌力完全恢复正常。此次DWI显示左侧放射冠急性梗死灶,T2可见右侧放射冠陈旧性病变。

Song YM, et al. Arch Neurol. 2005.

发病7天后行功能MRI检查,发现右手(非瘫痪侧)运动时存在左侧感觉运动皮层激活。左手(瘫痪侧)运动时,激活双侧感觉运动皮层和右侧辅助运动区,提示皮层神经功能重建。

Case 3

62岁女性患者,有脑卒中和高血压病史,此次左侧偏瘫加重入院,此次DWI显示左侧放射冠急性梗死灶。她之前经历过两次卒中。9年前右侧放射状冠状梗死后出现左侧轻偏瘫,几个月内几乎完全康复。一个月前,左侧偏瘫复发,行头颅CT提示右侧丘脑急性出血,右侧颞枕叶亚急性血肿,后恢复良好,遗留有轻偏瘫。

Song YM, et al. Arch Neurol. 2005.

功能MRI检查,发现右手(非瘫痪侧)运动时激活左侧感觉运动皮层。左手(瘫痪侧)运动时,激活双侧感觉运动皮层和右侧辅助运动区,提示皮层神经功能重建,未受影响的半球可能通过激活潜在的同侧运动通路来帮助偏瘫的恢复。

④ 岛叶第二运动区病变-双侧支配

支配双侧面部和肢体运动的岛叶第二运动区的病变。曾有研究通过电生理试验发现,岛叶存在第二运动区及第二感觉区,支配该区神经纤维同侧与对侧呈相间排列。因此,发生于该区的病变可为同侧或双侧瘫痪。

回到该患者

梗死病灶不在延髓下段外侧,也不是岛叶运动区,既往没有脑卒中病史,出现同侧偏瘫的原因只能考虑先天性锥体束不交叉。

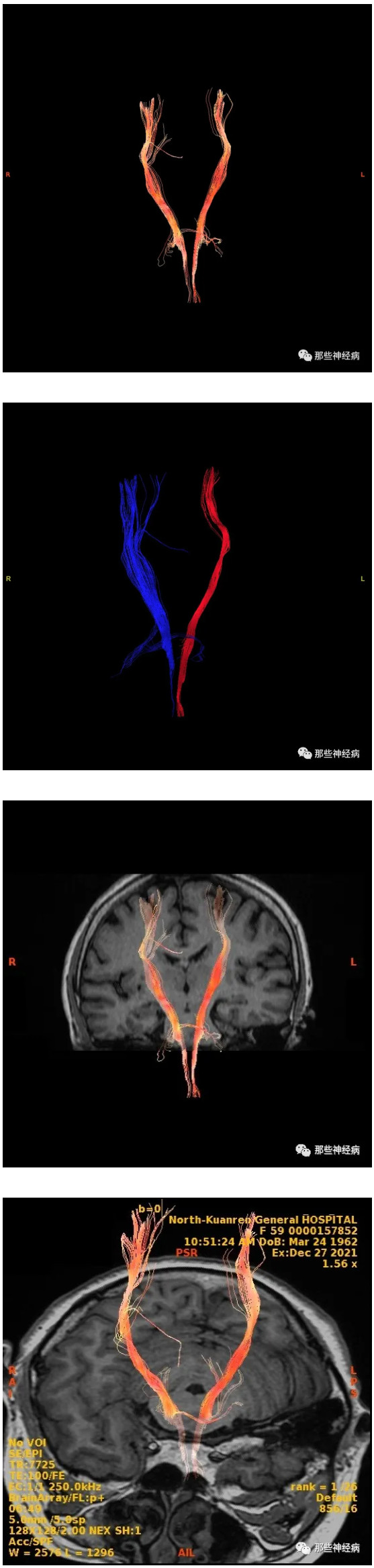

完善DTI求证:

证实双侧皮质脊髓束未交叉。

小结

同侧偏瘫(需要排除共济失调、失用等运动障碍)可见于4种情况:

① Opalski综合征

② 先天性锥体束不交叉--同侧支配

③ 既往卒中--功能重建--同侧支配

④ 岛叶第二运动区病变-双侧支配

文献报道缺血性卒中(不包括Opalski综合征)导致同侧偏瘫发生率为0.17%。大多数患同侧偏瘫的患者都有对侧近期卒中病史。

其实这也很好理解,毕竟发生两次不同半球梗死的概率远高于先天性锥体束不交叉这种罕见的变异情况。

DTI能以三维方式显示神经纤维束的走行方向,为无创性评价白质纤维束间的联系及其病变一种成像技术。而皮质脊髓束不交叉的变异可以经DTI明确。

来源:那些神经病

查看更多