查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

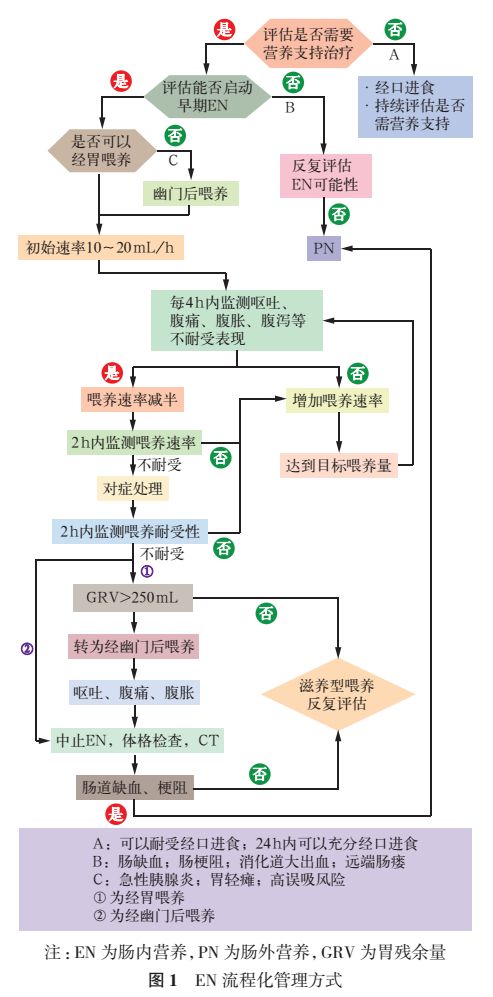

重症患者早期实施肠内营养(EEN)的重要性已经被重症医学工作者认可,但在具体实施过程中仍面临应用时机选择、启动方式、途径选择及耐受性监测等诸多问题。2018版《重症患者早期肠内营养临床实践专家共识》最终形成了 24 条推荐意见,为重症医学工作者规范开展 EEN 支持治疗带来切实有效的帮助。

EN

流程

》

EN启动时机、方式

1、建议对所有重症患者使用营养风险筛查(NRS 2002)、危重症患者营养风险评分(NUTRIC评分)进行营养风险评估。

2、建议排除EN禁忌证后,对重症患者于入住重症监护病房(ICU)24~48h内启动EN支持治疗,外科术后患者可提早至24h内。

3、对于血流动力学基本稳定、无EN禁忌证的重症患者,应尽早启动EN。

4、对于血流动力学不稳定的患者,应在液体复苏完成、血流动力学基本稳定后尽早启动EN。

5、对于大部分重症患者,不建议早期单独使用肠外营养(PN)或补充型PN联合EN;对于基础营养不良或胃肠道大手术术前已进行PN的重症患者,建议EEN。

6、对于重症患者,目标喂养量 104.6~125.5 kJ/(kg·d),目标蛋白需要量1.2~2.0 g/(kg·d)。

EN操作注意事项

7、建议对有EEN适应证的重症患者,尽早建立EN通路。

8、建议对重症患者以低剂量起始喂养;而对于可耐受EN的重症患者,建议尽快达到目标喂养量。

9、对于喂养不耐受的患者,可考虑滋养型喂养。

10、喂养过程中须注意能量监测,以避免能量摄入不足和能量相对过剩(如再喂养综合征)。

11、建议对重症患者,尤其是喂养相关性腹泻者,实施EN时将营养液温度调节至接近体温。

12、建议对大多数重症患者,选择标准配方EN制剂。

13、建议对重症患者留置鼻胃管经胃喂养;喂饲时将床头抬高 30°~45°。

EN途径选择

14、建议对经胃喂养不能耐受、胃排出梗阻、胃瘫或者有高误吸风险的患者,采用幽门后喂养途径,如鼻肠管等。

15、对于重症患者,建议盲法留置鼻胃/鼻肠管;对于置管失败或置管困难的患者,建议在内镜引导下放置;对于无法耐受内镜引导置管的患者,可选择超声或X线引导下放置鼻胃/鼻肠管。

16、启动鼻胃/鼻肠管喂养时,需要首先确定鼻胃/鼻肠管远端是否在胃内/空肠。

17、对于接受腹部外科手术需进行EN治疗的患者,建议在术中建立EN通路。

耐受性监测

18、对于存在胃肠营养不耐受或高误吸风险的重症患者,建议进行胃腔残留量(GRV)监测。有条件的单位可采用B超测定GRV。

19、对实施经胃喂养的重症患者,建议每4h监测GRV;对于GRV>250mL的患者,建议给予幽门后喂养、促进胃肠运动及抬高床头。

20、若发生喂养相关性腹泻,建议改变营养液输注方式或配方成分。

21、建议对实施EN的患者采取相应措施防止发生呕吐反流。

22、对于存在腹内压(IAP)增高的患者,建议采用间接测量法监测膀胱内压力和根据IAP调整EN。

23、为了提高EEN的耐受性,建议根据患者个体情况采用中医药的方法进行辨证论治,包括中药内服、灌肠、外敷及针灸穴位等治疗。

24、建议采用EN流程化管理的方式以改善重症患者的EN耐受性,减少不良反应的发生(见文首图1 )。

文章转载自急诊时间

查看更多