查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

周二上午上门诊。一大早,我就备好了大杯的热水用来润喉咙,还有小点心用来补充体力,再武装上压舌板,听诊器,氧饱和度仪,深吸一口气点开了“开诊”。

看了几个比较简单的初诊病人之后,来了一个提着拉链袋的何姓年轻患者。一般来说,年轻人的疾病基本是脉络清晰,不太复杂的,病人也对看病不太上心,病史资料齐全的比较少。但是看到小何塞得鼓鼓沉甸甸的拉链袋,我感觉这人应该不是简单的毛病。

“什么不舒服?”

“哎呀医生,我发烧,都烧半年了。其实以前身体还行,就是这半年,隔上几个星期就得发一次。”

我翻了翻资料,验过血,拍过CT,每次炎症指标都有点高。一周前的CT上有肺炎。

“用过抗生素啊?效果怎么样?”

“用过,用过,头孢什么的,用上几天基本就能好,但是这总发烧也不是个事。而且最近有肺炎了,听同事说他以前发烧好几个地方没看好,后来在咱们中山感染病科才看好的,所以我就来这边看看。”他回答得十分熟练,看得出来已经跑过好多次医院了。

我拿出听诊器给他听诊心肺。小何认真地呼气、吸气,肺部没听到明显的异常,但在听心脏瓣膜区的时候,在胸骨左缘能听到心脏收缩期的杂音。

“小伙子,你有先天性心脏病病史吗?”

“先天性心脏病?没有啊。” 小何很茫然,显然这个问题以前没被问过。

“你的心脏听诊有明显的杂音,做个心脏彩超吧。一来是看看瓣膜结构有没有问题,二来,也许我们能发现你发烧的病因。”

“哦……好吧”。这个处理显然有点出乎他的意料,但他还是同意了。

一大波新病人扫完一遍,按照经验,接下来就是零星来的病人了。我松了一口气,刚喝了一口水,还没咽下去,就有电话打进来,是心超室的小伙伴。

“老郑,我这边有个病人是你开的心脏超声,这病人有点重啊!”

“啊……咳咳咳……”我一个猝不及防,被水呛到了,一边回忆今天上午都给谁开过心脏超声检查,一边咳嗽着回答。“怎么……咳咳……了?”

“一个发热的小伙子,姓何的,肺动脉瓣上有个13mm的赘生物,而且这人还有室缺(室间隔缺损)。”

我心里不禁咯噔一下!果然就是猜想的那样!

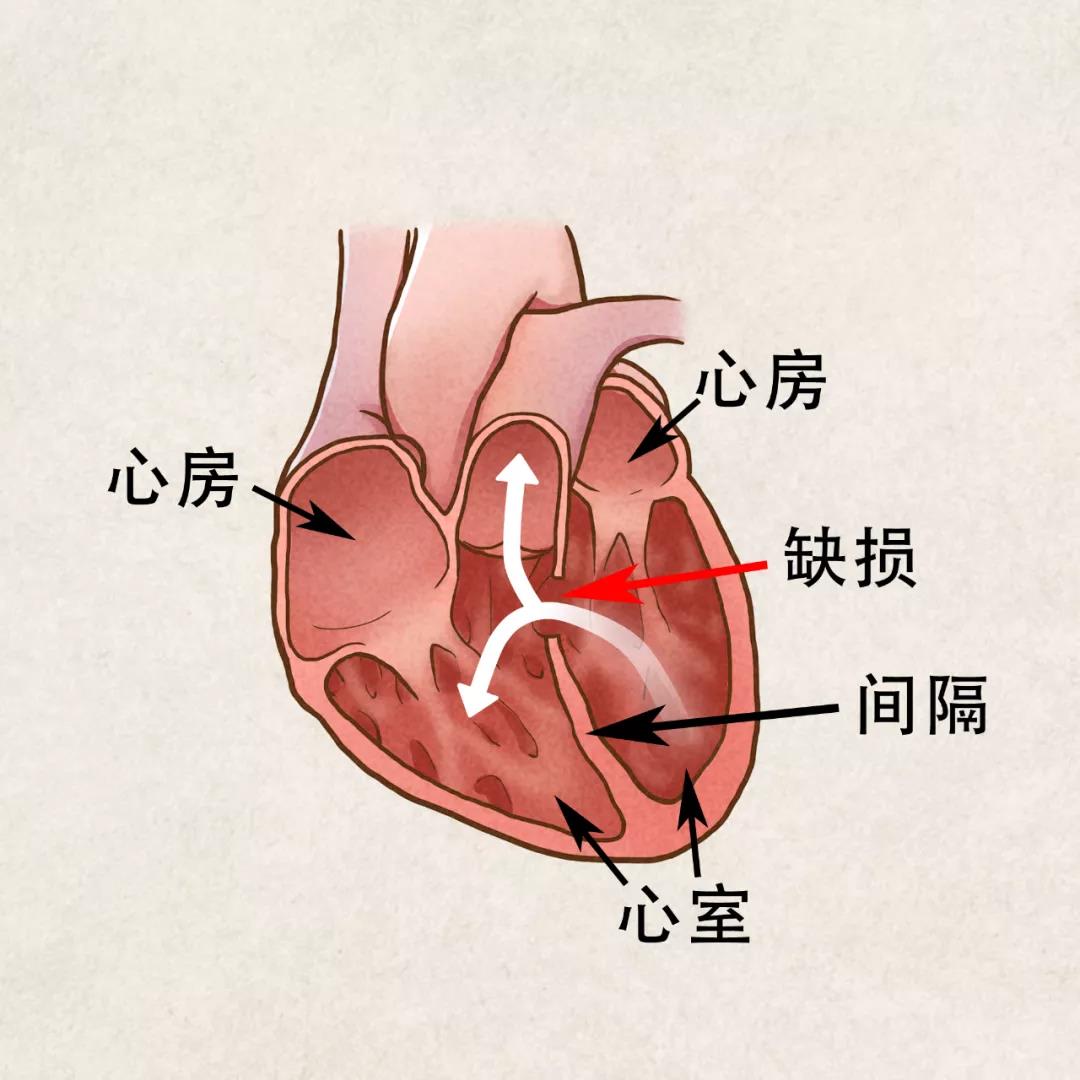

正常的心脏是“两房两室”的结构:右心房右心室,左心房左心室。正常情况下,全身静脉回流的血液先进入右心房再进入右心室,经过肺动脉瓣进入肺动脉,在肺部进行气体交换:把二氧化碳排出,注入新鲜的氧气,成为有活力的动脉血,再进入左心房、左心室,经过左室强有力的心肌收缩,把血液通过主动脉供给到全身各处。

室间隔是隔开左右心室的“墙壁”,室间隔缺损就相当于间壁墙上破了一个洞(一般是先天性的原因),在左心室的高压之下,血液从左心室经过这个洞射入右心室,进而冲刷到肺动脉瓣。

在这种结构病变的基础上,一旦病人血中带有细菌——即使是一过性的、少量的细菌,细菌就更容易在瓣膜上安家落户,形成坚固的堡垒——赘生物。细菌在赘生物里繁殖,随着每一次血流播散进入全身——心脏变成了裹进垃圾的水泵,每次泵水泵出的都是脏水。

持续的菌血症会导致反复感染,这也就解释了小何的反复发热;严重的菌血症可能导致全身多处的菌栓栓塞、脓肿形成,比如脾梗死,肾梗死,脑梗、脑脓肿,但这些并不一定会有相应的明确的症状。他的肺里有小片的炎症,可能就是细菌随血流到达肺里,安营扎寨再为非作歹的结果。

小何反复发烧已经快半年了,肺动脉瓣赘生物已经有1 cm多,这种情况需要马上住院不容耽搁,之后的进一步完善检查,抗感染治疗,心外科会诊……一个都不能少。我赶紧联系病房,“抢”到了最后一张床,并且在电话里安排了住院后要做的事情一二三四。讲完电话不到一分钟,一脸疑惑+惊吓表情的小何捧着心超报告出现在诊室门口。

“住院吧”。没等小何说话,我抢先塞给他一张住院单:“医保卡,住院单,一楼西南角住院登记处办住院,押金五千可以刷卡,通知家属,得有人陪。”

“啊……好好!谢谢谢谢!”小何看来本来有一肚子话不知从何说起,听我已经说出了一串的关键字,反应了一会之后便忙不迭地点头,奔住院登记处去了。

看完上午的门诊,我在食堂门口的饭车上直接买了个盒饭就直奔病房。

见到小何的时候,他已经被心电监护的导线给“五花大绑”地“固定”在病床上了。一看到我,小何一脸激动。

“啊郑医生你可来了,刚刚抽了好多血啊,而且两边胳膊都扎了……”

“对,都是我让抽的,你五个玻璃瓶的血培养和一些塑料管子的血,一个都不能少。”

“呃……还给了我好几个检查单子,你看,胸部CT我估计应该是为了复查的,还要做腹盆腔CT和头颅磁共振,我肚子里和脑袋里也有问题了吗?”

我把“两房两室”和“脏水泵”的理论给他讲了一遍,小何的脸上,经历了疑惑——惊慌——庆幸——担忧的表情变化。

“你能不能回忆起来,发烧的这半年之前,有没有过受过外伤,或者拔过牙,或者做过文身、美容操作什么的?”

小何捏着下巴想了一会,突然眼睛一亮:“拔牙有的,我有一颗后槽牙经常发炎,大半年前去拔了。”

“拔牙前后有没有吃抗生素预防感染?”

“没有。当时医生有问过我,要不要开点消炎药给我,怕万一感染。但我觉得自己身体一直挺好的,而且是药三分毒嘛,就没要。难道拔牙还会让心脏里发炎?”

“我们的口腔内有丰富的菌群,与我们的机体和谐共处。但在发生严重的牙周炎、拔牙、做口腔手术的时候,由于会有黏膜屏障破坏和出血的,口腔里的细菌会一过性进入血液。”

“它们一般情况下是可以被我们的免疫细胞搞定的,但你有先天性心脏病,多的这个“心眼”肯定不会让你更聪明,但肯定能让细菌更容易定植。”

那我每次吃一点抗生素就能退烧,细菌不就被杀死了嘛,怎么还会再发烧,细菌能死而复生吗?”

“你说对了一半。血液循环里的细菌被杀死了,但细菌和血小板、纤维蛋白这些成分混合着形成了心脏瓣膜赘生物,药物很难进入其中发挥作用。外围的火力轰炸再怎么强劲,也很难把碉堡核心部位的敌人都杀死。”

住院第二天,我查房查到小何的床位。

“一个好消息和一个坏消息,你想先听哪个?”

“呃……先说坏消息吧。”

“昨天上午抽的血培养已经有了初步结果,是口腔链球菌,正是我们口腔里的常见菌群;血培养15个小时就报告阳性了,而且是双侧5瓶全部阳性,也就是说,你当时抽的每一管血里都有相当数量的细菌,说明你身体里的细菌载量可不小。”

“那好消息呢?”

“你做的CT和磁共振我看过了,不幸中的万幸,除了右肺那块病灶以外,没发现其他的病灶。”

“哦!谢天谢地!”小何长舒了一口气。

“还没完,按照你瓣膜病变的情况,应该还是需要手术把那个缺损解决掉,不过可能得等炎症消得差不多才能开刀。我们会请心外科医生来会诊,评估一下合适的时机。”

“啊还要开刀啊!把我的心脏打开?”小何说着,又往被子里缩了缩。

“也没你想的那么恐怖,关键是不开刀会有后患。你也别太害怕,外科医生给你解释过之后,你了解了,基本上就不怕了。而且大概率也不会马上拉你去开刀的,你可以先自己了解起来。”

由于小何的血培养还阳性,说明血液里细菌负荷还很高,心外科医生认为立即手术安全性欠佳,而且也有植入物相关感染的风险,目前患者情况尚稳定,不需要急诊手术,因此建议先充分用药抗感染,尽量等血培养转阴、发热好转后再考虑手术治疗。

根据后续回报的药敏结果,我们给小何调整了更加具有针对性的抗感染方案。小何很快就不烧了。经过一个月的规范治疗,小何没有再发热,化验的炎症标志物也有了明显的下降,肺里的炎症也有明显的吸收。

经过了这一个月的心理建设,小何对手术有了更多的了解和认识,为了去掉沾满细菌的瓣膜并换上干净的人工瓣膜,也为了修补多出来的那个“心眼”——室间隔缺损,小何坦然接受了心外科手术。

手术很成功,术后继续抗感染一个月,小何逐渐回归了正常的生活。

其间每每有同事来探望,问起小何的病因,小何总是一脸纠结地说:“说来话长,其实主要是因为我长多了一个‘心眼’”。

1.什么是感染性心内膜炎?

细菌进入血液循环后如果能附着于心脏的瓣膜,并在瓣膜上生存、繁殖、形成赘生物,就会导致感染性心内膜炎。这是一种非常严重的疾病,心脏内局部的感染可能会导致瓣膜穿孔、脱垂、反流,心功能恶化甚至衰竭,危及生命;而心脏外的并发症也同样危险,细菌菌栓可以随着血液循环全身播散,造成各脏器的栓塞,比如颅内、脾、肾、肺等器官的梗塞和脓肿。患者可以表现为反复发热,也可有胸闷、气促、活动耐量下降等心功能不全的症状。对于已发生菌栓栓塞事件的患者,即使尚没有严重的心衰,也可能预后不佳,必须积极完善病原学检查、明确致病菌,经过有效的抗感染,选择合适的手术时机和方式,努力改善预后。

2.感染性心内膜炎通常怎样治疗?

感染性心内膜炎治疗的基石是明确病原学诊断。不同的致病菌的药敏特性不同,首先必须尽可能明确致病菌,才能针对性用药抗感染。对于感染性心内膜炎患者,经常需要抽取血培养(必要时重复血培养以提高阳性率)。现在随着科技进步,病原学二代测序越来越普及,这项技术也越来越多地应用于感染性心内膜炎,对明确病原学诊断往往能起到重要作用。在积极抗感染后,相当一部分感染性心内膜炎患者都需要手术治疗,切除病变的瓣膜和赘生物、彻底清除感染灶,换上人工瓣膜。但这并不是治疗的终点,手术后依然需要继续用药抗感染4~6周甚至更久。所以说,感染性心内膜炎的治疗是持久战。

3.什么样的情况下容易发生感染性心内膜炎?

从患者易感性角度来说,有心脏瓣膜结构性病变基础的人更容易发生感染性心内膜炎,比如先天性瓣膜病/风湿性瓣膜病患者,换瓣术后的患者,其中风险最高的是既往有过感染性心内膜炎病史、换瓣术后的患者。对于这些高危人群,一过性的菌血症就有可能引发感染性心内膜炎,比如拔牙或口腔手术(尤其对于口腔卫生欠佳者),严重的腹泻、肠道黏膜屏障破坏、细菌入血,外伤、皮肤黏膜屏障破坏等。

4.在什么样的情况下需要使用抗生素预防感染性心内膜炎?

对于以上感染性心内膜炎易感高危人群,如果需要进行拔牙或其他的口腔科有创操作,建议预防性使用阿莫西林、或氨苄西林、克林霉素、头孢菌素类等。但其他的有创操作比如支气管镜、胃肠镜、膀胱镜、喉镜等,均不建议预防性使用抗生素。对于感染性心内膜炎非高危人群,即便进行口腔有创操作,也并不一定需要预防性使用抗生素。

作者:蔡思诗 黄英男

审核:胡必杰 潘珏

本文首发自复旦大学附属中山医院感染团队

查看更多