查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

解读:动脉瘤性蛛网膜下腔出血的患者动脉瘤破裂后再出血可增加不良临床预后和全因性死亡的风险。既往研究证实住院期间抗纤溶治疗可减少再出血风险,但不能改善临床结局,可能是由于减少再出血的获益被随后的迟发性脑缺血影响所抵消。短期使用氨甲环酸治疗 (≤72小时)可能降低再出血的风险而不会增加迟发性脑缺血。《柳叶刀》(Lancet)杂志2021年最新一期发表了1项随机对照研究(ULTRA研究),探究发病超早期短期使用氨甲环酸是否能改善动脉瘤性蛛网膜下腔患者6个月的临床预后?为氨甲环酸在出血患者中的应用进一步增加临床数据。

背景和目的:动脉瘤性蛛网膜下腔出血发病急性期使用氨甲环酸治疗已被证实可降低再出血的风险,但能否改善临床预后尚不明确。本文研究了动脉瘤性蛛网膜下腔出血超早期使用氨甲环酸治疗对发病后6个月临床预后的影响。

方法:本研究为多中心、前瞻性、随机对照、盲法结果评估的开放标签试验,纳入来自8家治疗中心和16家指定医院的经CT证实为自发性蛛网膜下腔出血的成年患者,被随机分配到氨甲环酸治疗组(试验组)和标准治疗组 (对照组)。蛛网膜下腔出血确诊后立即开始使用氨甲环酸(1 g快速推注,后续每8 h持续输注1 g,在动脉瘤治疗前或用药24 h后停止给药)。主要终点是6个月时的临床预后,通过改良Rankin(mRS)量表评估。临床结局分为预后良好(mRS 0-3分)和预后不良(mRS 4-6分)。主要分析和安全性分析都采用意向性分析。

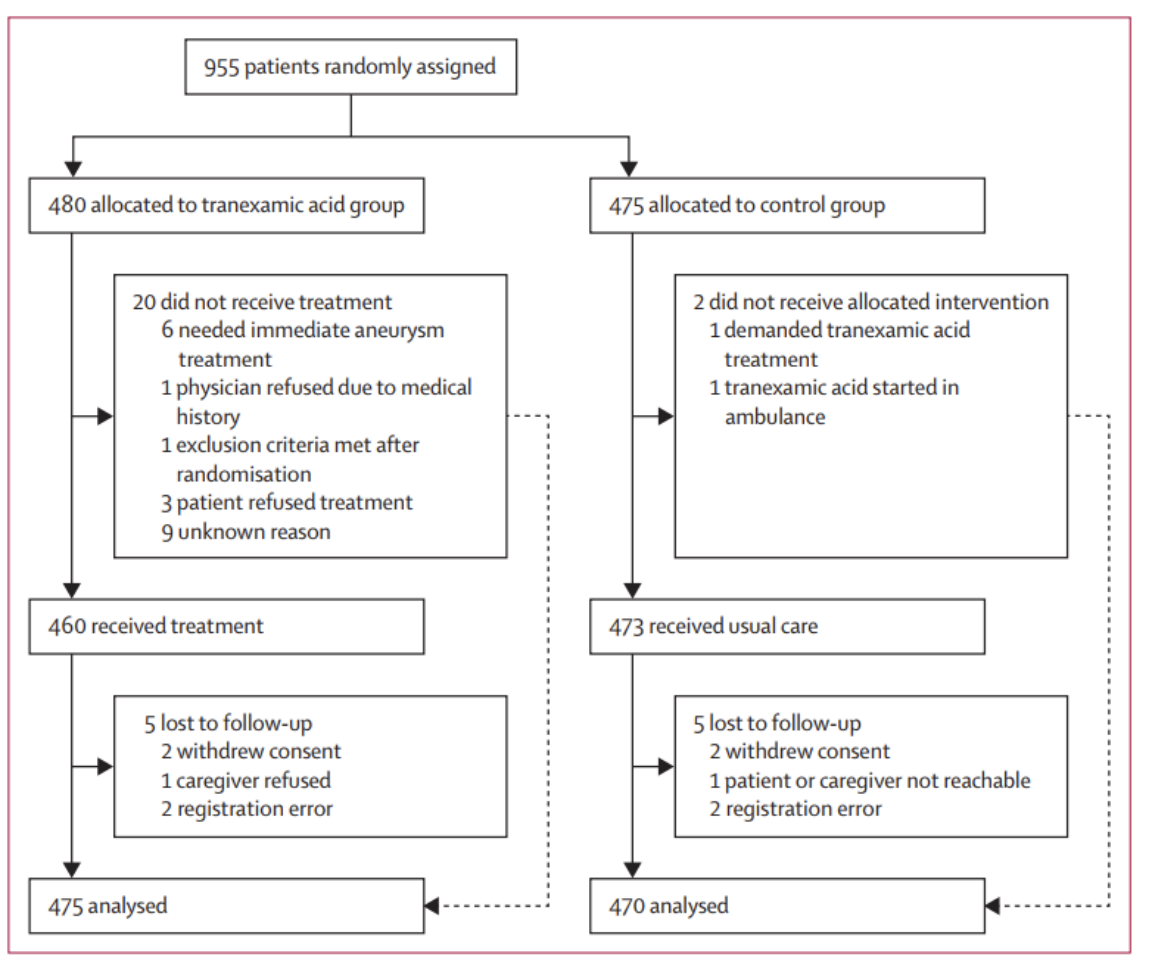

研究结局:自2013年7月24日至2019年7月29日,共纳入955例患者,480例患者被随机分配到氨甲环酸治疗组,475例患者被分配到对照组。

图1 患者入组及随机情况

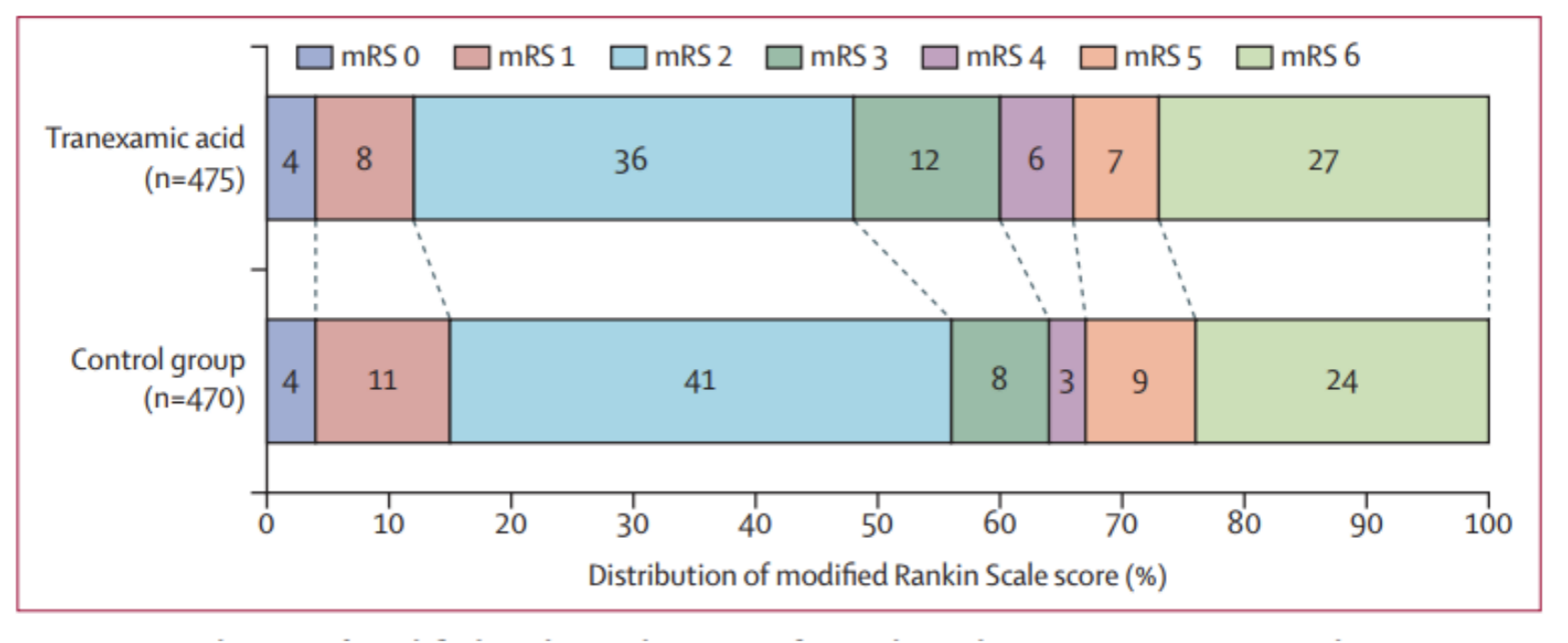

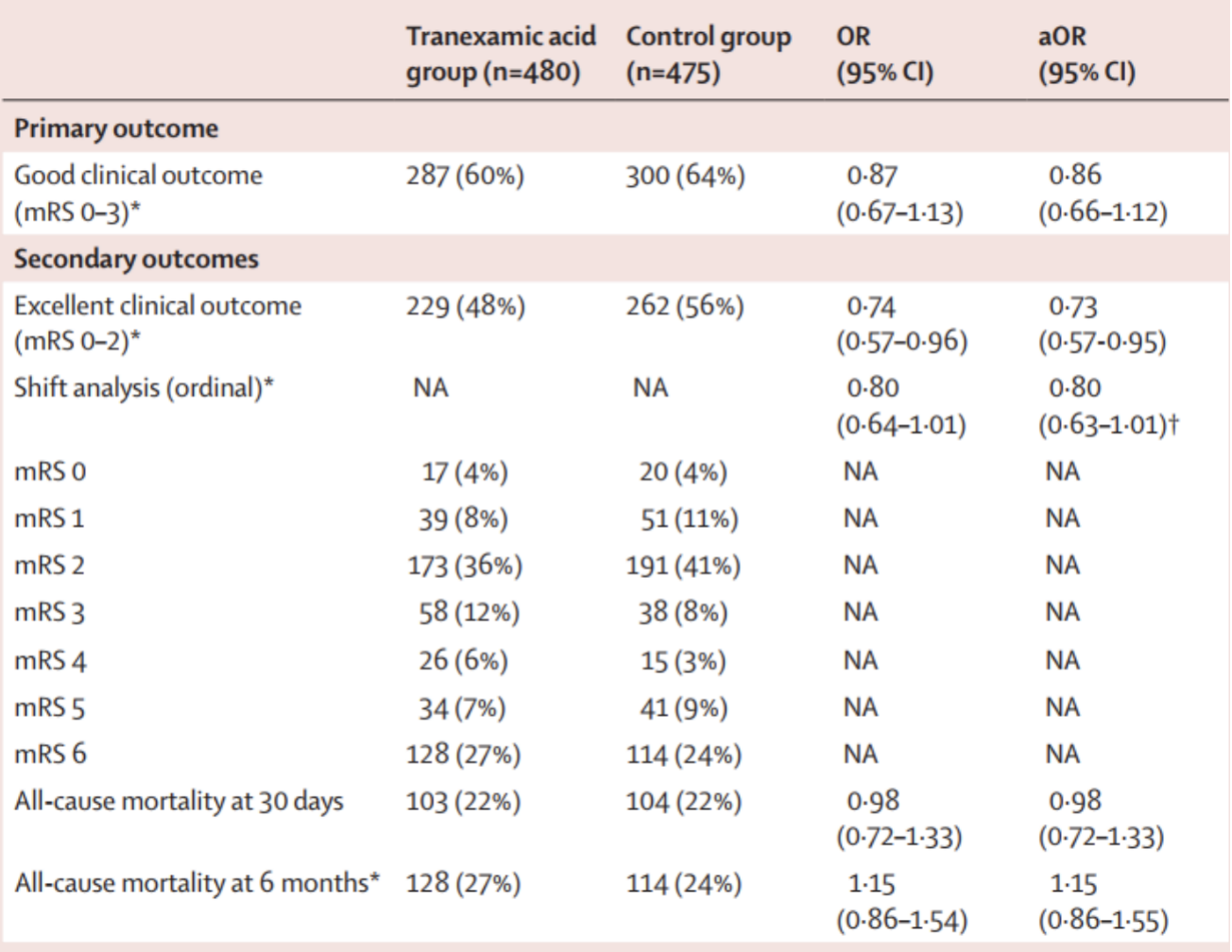

在意向性分析中,475例试验组患者中有287例(60%)临床结局良好,470例对照组患者中有300例(64%)临床结局良好 (根据治疗中心校正优势比为0.86, 95% CI 0.66~1.12)。试验组中49例(10%)患者在随机分组后动脉瘤治疗前出现再出血,对照组66例(14%)患者出现再出血(优势比为0.71, 95% CI 0.48~1.04)。单变量有序分析显示,试验组与对照组mRS评分总体分布差异无统计学意义(OR,0.80;95% CI 0.64~1.01)。组间其他严重不良事件无明显差异。

图2 对6个月mRS评分评估临床结局意向性分析结果分布

表1 主要结局(6个月时mRS评分)和次要结局的意向性治疗分析

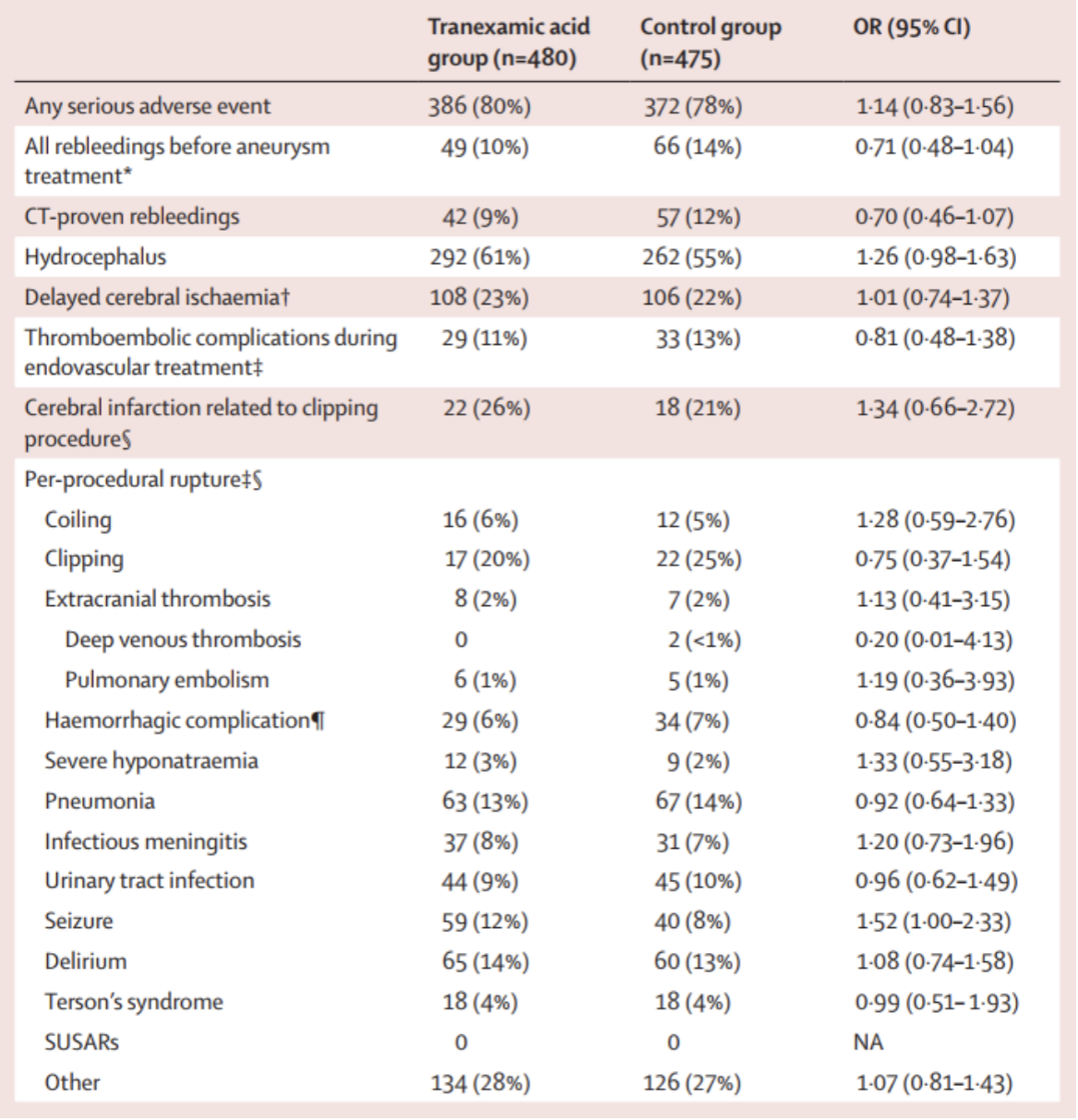

表2 意向性治疗分析组中的严重不良事件

结论:经CT确诊的蛛网膜下腔出血患者,在发病超早期短期应用氨甲环酸治疗并不能改善6个月的临床预后。

来源:重症卒中(编译:李曼)

转载已获授权,其他账号转载请联系原账号

查看更多