查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

常言道,“中午不睡,下午崩溃”。一直以来,睡午觉被认为是养生的好方法。《黄帝内经》有言:“阳气尽则卧,阴气尽则寤”。人们口中常说的中医养生三大法宝——“三寒两倒七分饱”,其中的“两倒”,指的就是要睡好“子午觉”,同时强调“子时大睡,午时小憩”。

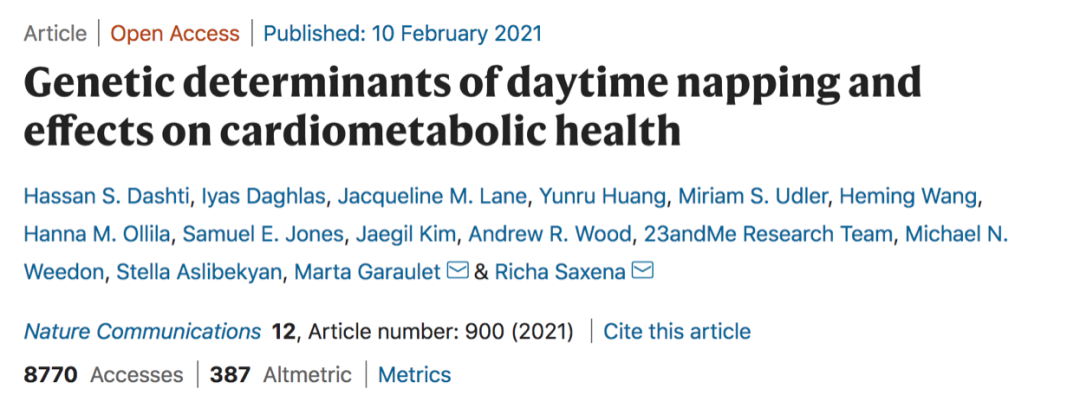

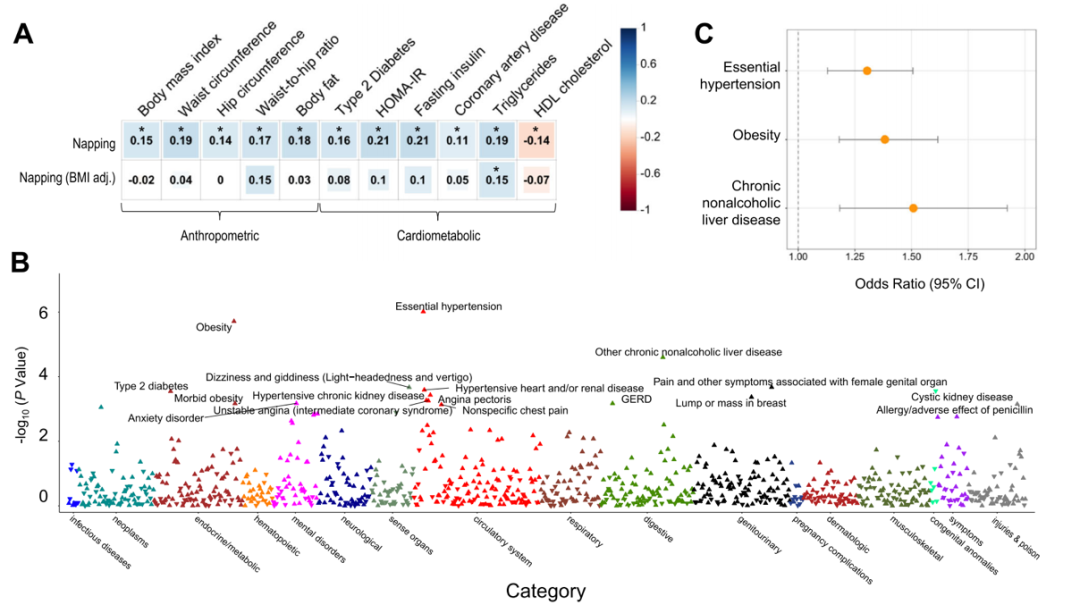

然而,悲伤的是,想睡却睡不着,能睡却没时间,午睡被越来越多的人舍弃、忽视甚至遗忘。最近,发表在Nature Communications的一项研究揭示,午睡习惯在一定程度上受基因驱动,而不仅仅是环境或者行为的选择。人类基因组中与白天午睡相关有123个基因区域,以及促进午睡的三种不同机制。同时,还揭示午睡与心脏代谢健康有关的证据。

这项研究由麻省理工学院基因组医学中心和哈佛医学院共同牵头,对来自英国生物库的452633名参与者进行遗传数据分析,且通过收集参与者的睡眠特征进一步确定了促进午睡的生理机制。所有参与者都被问及午睡情况,比如“从不/很少”、“有时”还是“通常”午睡,还有一部分参与者佩戴了活动监测器,记录其午睡状态。

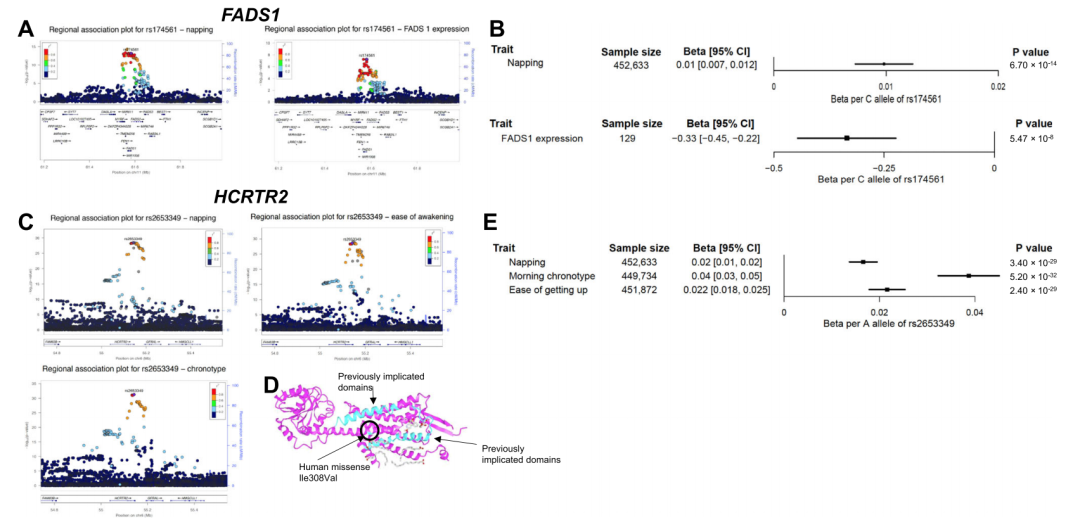

结果发现,在所有参与者中,38.2%有时会午睡,5.3%经常午睡。在人类基因组中,与白天午睡相关的123个基因区域,包括治疗睡眠障碍的药物靶点(HCRTR1、HCRTR2)的错义变异,觉醒相关的基因(TRPC6、PNOC),肥胖-嗜睡通路的基因(PNOC、PATJ)。为了再次验证该结果,研究人员对来自23 and Me基因检测公司的超过54万人基因组进行对比,同样发现这些基因组与午睡之间有着极强的关联性。

与午睡相关的基因区域

英国生物库(n = 452633)白天午睡和23andMe(n = 541333)重复的全基因组关联分析结果.

紧接着,研究人员对参与者的睡眠特征进行深入分析,包括嗜睡、睡眠持续时间、失眠、打鼾、睡眠类型以及易醒等,发现促进午睡的三类人群:需要更多睡眠,晚上睡眠不佳和起得太早。值得注意的是,白天长时间的打盹与较高的血压和腰围具有潜在因果关系。

白天打盹的全基因组遗传结构与疾病的关联性.

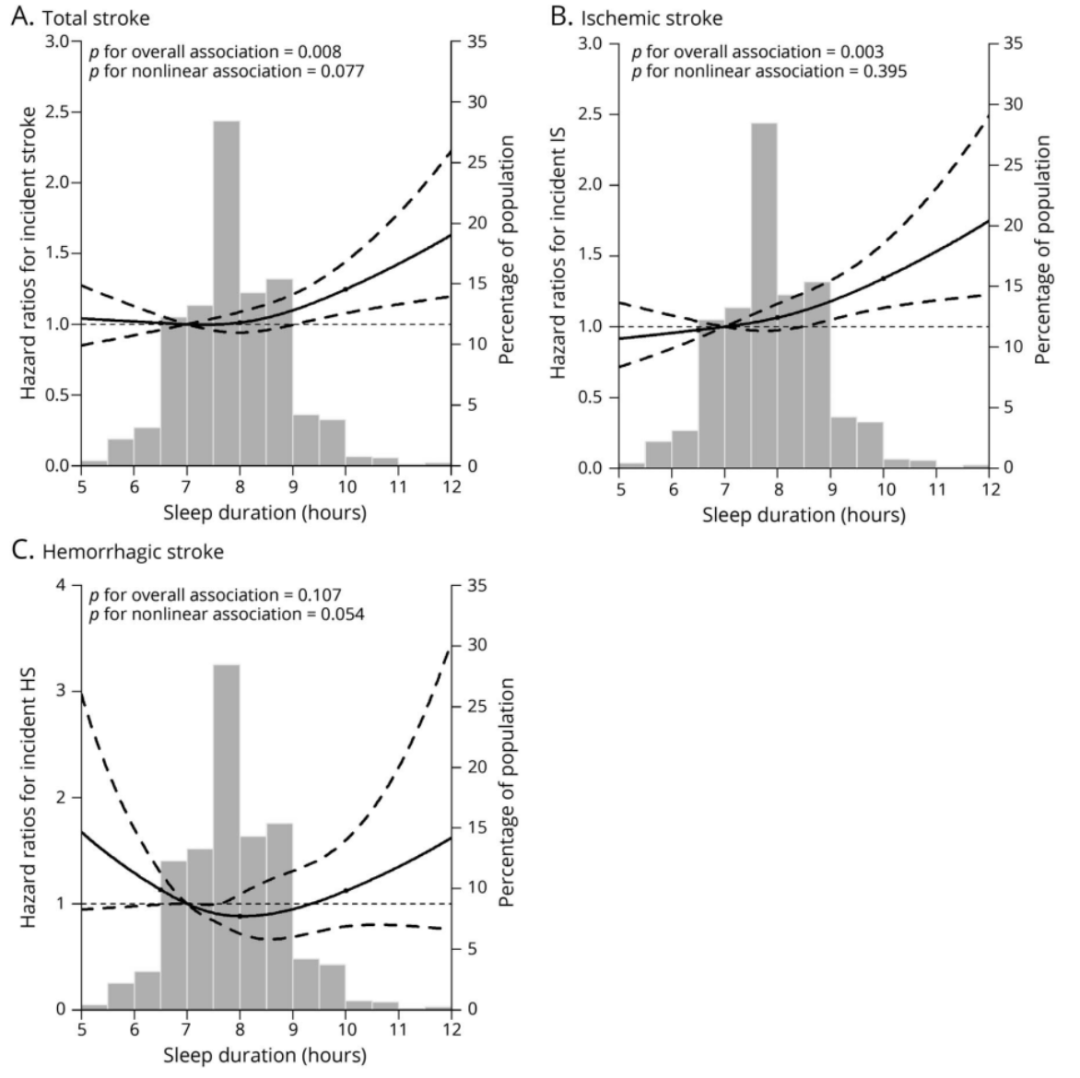

其实,2019年12月11日,来自中国华中科技大学等机构的科学家们在Neurology杂志上刊登了一项研究发现,长时间午睡或晚上睡眠时间较长会导致机体胆固醇水平发生不良变化,导致腰围也会增加,中风风险增加。

这项研究对31750名平均年龄为62岁的没有中风病史或其他重大健康问题人群进行随访。在随访过程中,有1557人发生了中风事件白天长时间打盹或晚上睡眠超过9个小时的人患中风的风险会增加。

研究人员不仅对睡眠质量进行了分析,还对睡眠时间对中风风险的影响进行了深入探索。结果发现,与经常午睡30分钟内的人群相比,经常午睡持续时间超过90分钟以上的人群患中风的风险增加25%,而不午睡或午睡时间持续30分钟到1小时的人群发生中风风险的概率更低。

睡眠时间与卒中事件关联.

另外,与睡眠质量较好的人群相比,睡眠质量较差的参与者总中风风险、缺血性和出血性中风风险分别会增加29%、28%和56%。虽然,该研究强调适当午睡、睡眠时间和维持良好睡眠质量的重要性,但并未阐明长时间午睡、睡眠时间和中风风险之间的因果性,其仅提示了一种相关性。

目前,关于午睡与健康仍有一定的争议。有些国家在很长一段时间有午睡文化,然而随后却不鼓励午睡,比如西班牙。然而,在美国仍然提倡午睡,以此提高生产率。既然午睡与基因相关,那到底睡还是不睡?

2019年,发表在heart杂志的一项研究显示,与没有午睡的人相比,每周1-2次的午睡患心脏病发作、中风或其他心脏疾病的风险较低。

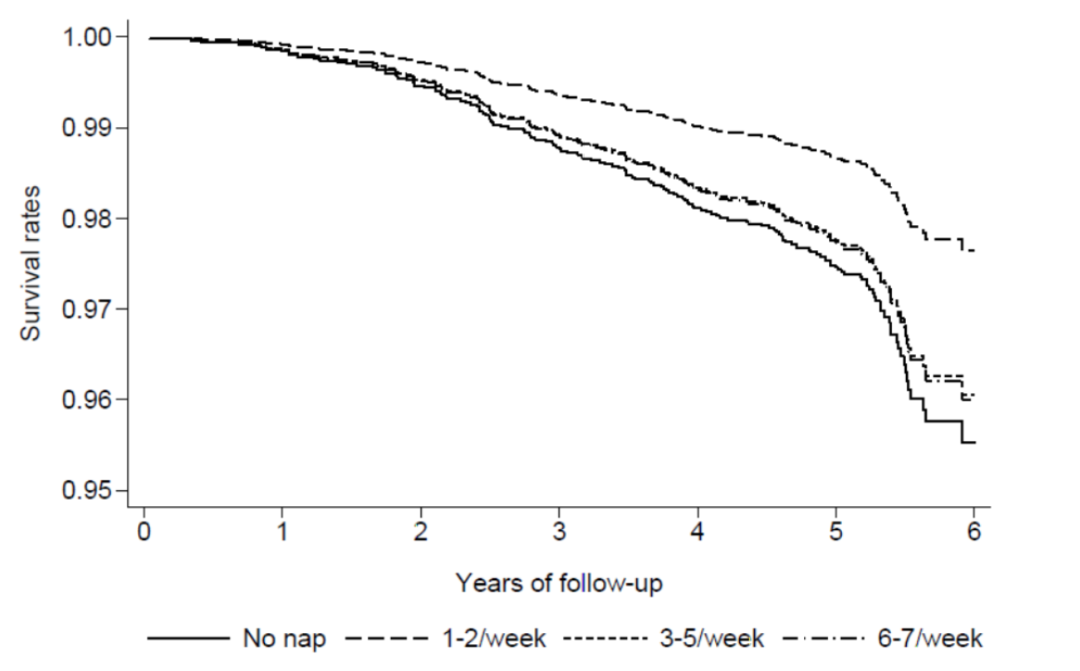

在这项研究中,研究人员共纳入来自瑞士的3462名参与者,对一周内午睡频率和每日午睡时间对致命和非致命心血管事件的影响进行探索分析。研究人员将睡眠频率细分为每周1-2次,3-5次和6-7次,午睡时间分为5分钟-1小时和超过1小时。

结果显示,与不睡午觉相比,每周午睡6-7次患心血管疾病的风险高达67%,而每周午睡1-2次,患心血管疾病的风险竟然能够降低61%。而且在调整了相关风险因素后,每周午睡1-2次仍能降低患心血管疾病的风险。此外,值得注意的是,该研究结果显示,午睡持续时间与心血管疾病的发生都没有显著的关联性。

午睡频率的生存曲线

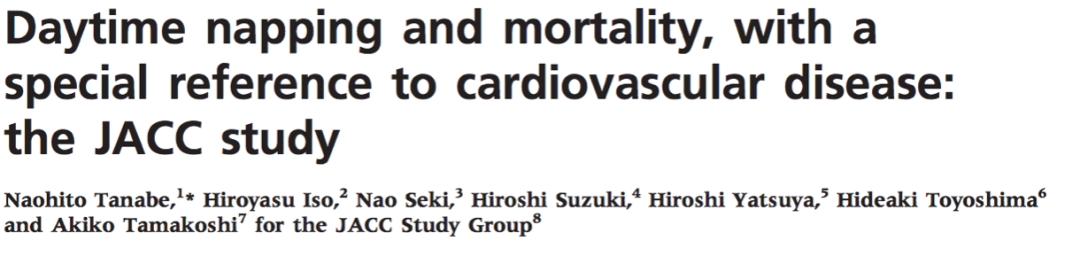

然而,此前发表在International Journal of Epidemiology杂志的一项研究却得出相反的结果。在这项研究中,日本新潟大学医学院Naohito Tanabe教授团队对67129名年龄在40-79岁的日本民众,并最终随访879244人/年。

在对混杂因素进行矫正后,与没有午睡习惯的人群相比,有午睡习惯的人无论是全因 死亡率还是心血管疾病的死亡率均升高,而癌症致死率则没有明显差异。尤其是没有正规职业、文化程度较低、20岁以后体重减轻的参与者,午睡和心血管疾病的死亡率之间的关系更为明显。

不仅在日本,发表在American Journal of Epidemiology杂志的一项针对多个国家和地区的研究也得到了相似的结果,包含以色列、耶路撒冷、美国和英国等。

研究人员对来自1998年到2000年16374名有午睡习惯的人群进行全因死亡率调查,随访13年发现午休习惯且平均时长小于1小时全因死亡率增加22%,而平均时长大于1小时的死亡率更是增加54%,其实呼吸系统疾病的全因死亡率增加最多。

虽然,这些研究都得到了一致的结论,但应考虑混杂因素的控制以及发表的偏倚,可能会得到更加积极的结果。目前,依旧无法对午睡与全因死亡率和心血管健康的关系下定论。午睡的习惯受到文化习俗的影响。很多西方国家认为午睡代表着“懒惰、身体健康不佳或体弱”的信号。而在我国,午睡习惯却有着悠久的历史。

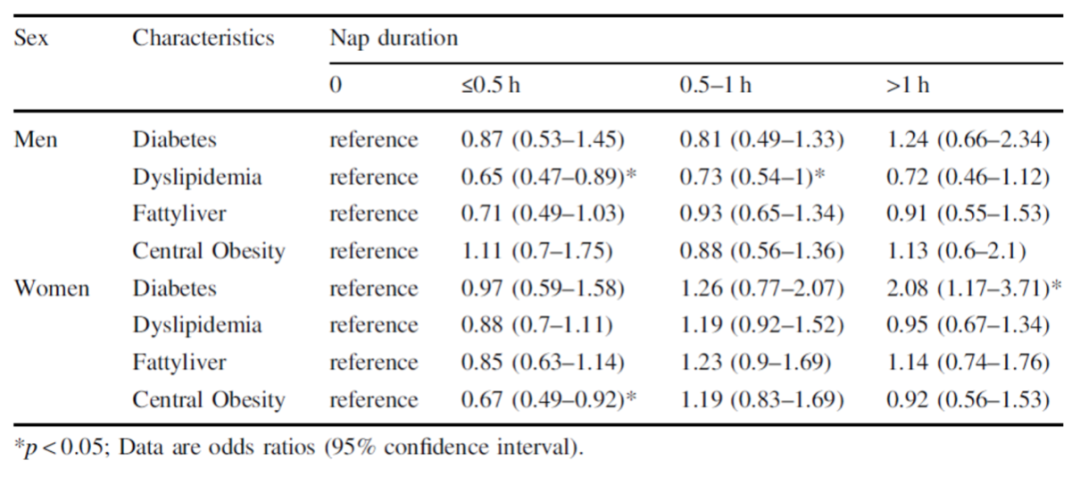

2020年10月20日,浙江大学医学院附属慢性病研究所的研究人员在European Journal of Clinical Nutrition杂志上发表最新研究,调查了午睡时间与一系列不同代谢疾病相关风险的研究。

研究人员收纳了浙江省兰溪市3327名年龄在18-80岁的参与者,并将其分为4组:午睡时间为0小时、0.5小时、1小时和超过1小时,探索分析了不同代谢疾病的患病率差异,包括糖尿病、血脂异常、脂肪肝和肥胖等。

研究发现,午睡时间超过1小时,糖尿病、脂肪肝和肥胖的患病率最高。除糖尿病外,其他三种疾病在0-0.5小时组中均呈下降趋势。与不午睡相比,午睡时间超过1小时的参与者与糖尿病的患病率独立相关。尽管长期午睡与糖尿病之间的因果关系仍需进一步验证,但将白天午睡保持在1小时内可能对预防糖尿病及其相关疾病具有潜在的益处。

根据男性和女性午睡时间的长短,不同疾病的患病率.

研究人员进一步发现,男性午睡时间与高脂血症的相关性更高,而女性与糖尿病和肥胖的相关性更高。而且较长的午睡时间(超过0.5小时)可能对女性有害。另外,午睡时间对疾病的影响似乎也与年龄有关。午睡半小时内,对50岁以下人群更有益。

当然,不仅如此,来自安徽芜湖第四人民医院、上海交通大学和上海精神卫生中心的研究团队发现,有规律的午睡的人比没有午睡习惯的人思维敏捷性更好。近期发表在Nature Communications的一项研究显示,通过睡午觉,有助清除“大脑垃圾”,而晚上保持充足的睡眠则有助于把这些代谢废物排出大脑外,维护大脑的健康。

综上,午睡对于心血管疾病发病风险及全因死亡的风险目前尚没有定论。但针对我国调查研究显示,午睡为半小时左右为宜,且不建议餐后立即午睡,以免影响消化功能。如果没有午睡习惯的人,也不应该盲目改变,根据睡眠情况,身体状况以及工作情况等因素选择最适合自己的方式。目前看来,保证充足的夜间睡眠,坚持良好的饮食习惯以及适当的体育锻炼依旧是保持健康的行之有效的办法。

来源:梅斯医学综合报道

查看更多