查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:广东省人民医院心内科 陈鲁原

1920年代奥托·勒维(Otto Loewi)和亨利·哈利特·戴尔(Henry Hallett Dale)确定了迷走神经的递质是乙酰胆碱。那么交感神经的递质又是什么呢?这个悬念直到1940年代中期才被揭晓,即交感神经的递质是去甲肾上腺素。此后,随着研究不断地深入,对于神经递质的认识也不断加深。

1970年诺贝尔生理或医学奖由瑞典科学家乌尔夫·冯·奥伊勒,美国科学家朱利叶斯.阿克塞尔罗德和英国科学家伯纳德·卡茨爵士共同分享,以表彰他们发现神经末梢中的体液性传递物质及其贮存、释放和抑制机理。

肾上腺提取物与肾上腺素的合成

1855年,伦敦Guy’s医院的Thomas Addison医生(1793-1860)发现肾上腺损害后的疾病,后称为Addison病。从此人们开始对肾上腺的内涵产生了兴趣。很快就有科学家用动物做实验,试图观察切除肾上腺后对动物的影响。

1893年秋天,英国医生奥勒弗(George. Oliver,1841-1915)闲来无事,自行研制了一种仪器,通过这台仪器,他可以测定各种动物腺体对桡动脉的作用。在实验中,他发现,只要受试的动物吞下山羊的肾上腺提取物,就能用这台仪器检测到桡动脉的收缩。现在我们知道,90%以上的肾上腺提取物经过胃肠道时都要失去活性,而这台仪器竟然还能测出桡动脉的搏动,真的是很灵敏。

桡动脉为什么会收缩呢?为了弄清这个问题,这年冬天,他慕名找到伦敦大学的生理学教授沙弗(Edward Albert Schäfer,1850-1935),向他请教。听到奥勒弗的描述,沙弗也十分兴奋。两人研究了一个冬天,发现除了肾上腺的提取物之外,腺垂体的提取物也具有很强的生理活性。他们发现,用水、乙醇和甘油从肾上腺中提取的物质对活体动物的血管、心脏和骨骼肌都具有强烈的作用。两人于1895年发表文章,阐述肾上腺提取物的作用,包括收缩血管、升高血压、加快心跳。他们同时指出:“肾上腺囊虽无管道,但仍可视为不折不扣的内分泌腺。”

1910年,沙弗还提出糖尿病的胰岛素缺乏假说。提出糖尿病人是由于缺乏了一种胰腺在健康状态下分泌的一种特殊物质所致,他将这种物质命名为Insula(脑岛)。这个假说和现今对糖尿病机理的研究惊人的一致。沙弗的功绩永远被世人铭记。

1897年,霍普金斯大学的生理学教授艾贝尔(John J Abel,美国第一位专职的药理学教授,1857-1938)分离得到了不纯的、生物活性很弱的肾上腺有效成分,并将之命名为“肾上腺素(epinephrine)”。这一命名来源于希腊文,其字根Epi代表上或旁,Nephr指肾,而ine指因子、物质。

接下来,旅美日本科学家高峰让吉(Jōkichi Takamine,1854-1922)解决了肾上腺素提取工艺中的一个难题。高峰让吉于1901年成功地从大约一万头公牛的肾上腺中分离出大约4克生物活性很强的肾上腺素结晶,并获取了专利。高峰让吉的朋友Wilson医生建议他将这种分子命名为adrenaline;采用的是拉丁文对应的字根。高峰让吉于1902年将结果发表于英国《生理学杂志》。

1902年,沙弗的两位同事,贝里斯(William Maddock Bayliss ,1860-1924)和斯塔林(Ernest Henry Starling,1866-1927)创造了“激素(hormone,音译荷尔蒙)”这个词。

1905年,德国化学家施托尔茨(Friedrich Stolz,1860-1936)解决了还原反应后的分离提纯问题,终于在实验室中获得了肾上腺素的纯品,并于次年投入生产,这是人类历史上第一次用人工方法合成激素。

生物医学史上误认为第一个激素是1902年英国生理学家发现的肠促胰泌素(secretin),实际上第一个激素是肾上腺素,因为发现活性的时间和分子得到纯化的时间都是肾上腺素先于胰泌素。

1906年,英国著名药理学家,1936年诺奖得主亨利·戴尔(Henry Dale,1875-1968)坚持认为adrenaline是肾上腺素的正确命名,不能以霍普金斯大学的艾贝尔提取的没有活性的epinephrine命名。但艾贝尔长期不认错。直到今天,错误的名称epinephrine继续被美国科学界使用。

肾上腺素在急救界是必不可少的明星药物,它有着较强的强心、升压、提心率的作用。在人命悬一线的时候,往往使用肾上腺素可以在生死悬崖再把患者拉回来。

肾上腺素实验

化学家们合成了与天然物相同的肾上腺素,接下来,该轮到生理学家们登场了——他们纷纷开始用这种物质为动物进行注射,并且观察到了一系列生理反应。1902年,英国剑桥大学的医学生托马斯·埃利奥特(Thomas Renton Elliott,1877—1961)给动物注射了肾上腺素,看到这种激素能引起许多器官发生反应,而这些反应与用电刺激交感神经所引起的反应极其相似。这或许是有史以来关于神经递质存在的最早暗示,遗憾的是,埃利奥特压根都没重视自己这如此富有创意的设想,而他的导师——著名的生理学家约翰·兰格利(John Newport Langley)也不支持他做进一步的研究。后来,埃利奥特转入临床工作, 1922 年成了伦敦大学学院的一名内科教授。

可是,埃利奥特那转瞬即逝的思想火花,却在奥托·勒维(Otto Loewi,奥地利-德国-美国药理学家,1873.6-1961.12)这个外国留学生的心中激起了极大的反响。但是,让他苦恼的是,该怎样证实这件事儿呢?他想不出好办法。后来奥托·勒维因发现迷走神经递质乙酰胆碱获得1936年医学诺贝尔奖,成为科学史上的一段佳话。

几年以后,英国科学家亨利·哈利特·戴尔(Henry Hallett Dale,1875.6-1968.7,)也发现注射肾上腺素可以增强交感神经的作用,这说明刺激交感神经可以产生一种类似于肾上腺素的物质作为递质。戴尔因发现乙酰胆碱作为化学突触递质和奥托·勒维同获1936年诺贝尔生理学医学奖。遗憾的是,戴尔也没有循着这个思路继续研究,用他自己的话来说,就是“我觉得已经接近真理,我好不容易爬行到此,现在需要短暂的歇一歇了。”而奥托·勒维也曾经做过刺激灌注蛙心的交感神经的实验,发现了加速心跳的“交感物质”,可“交感物质”究竟是什么?大家都说不清。

转眼就到了二十世纪30年代,美国哈佛大学的生理学家坎农( Walter Bradford Cannon,1871-1945年)认为,这个神经递质就是肾上腺素。但不久后又做出了更正,他认为这个物质并不完全与肾上腺素相同,而是一个“特异而又未知的因子”,并将其命名为交感素。坎农还提出交感神经末梢可能释放两种交感素,一种是兴奋性的,另一种则为抑制性的。坎农将引起兴奋作用的称为“交感素E”,而引起抑制作用的称为“交感素I”。

1936年,奥托·勒维也加入了论争的行列,认为在蛙心提取液中的交感活性物质就是肾上腺素。

主角登场:原来是去甲肾上腺素

以上都是序幕,终于轮到主角登场了——他就是瑞典生理学家乌鲁夫·冯·奥伊勒(Vlf von Euler,1905-1983年)。他发现,如果切除动物的肾上腺,血液中的肾上腺素就消失了,但是去甲肾上腺素( noradrenaline )的浓度变化却不大。这说明去甲肾上腺素并不是由肾上腺释放的,而是来自交感神经节后纤维。

1946年,奥伊勒成功地从人体内分离出这个拟交感物质——去甲肾上腺素。奥伊勒认为,无论从生物学作用上,还是在化学结构上,交感神经兴奋后所释放的主要递质就是去甲肾上腺素。自此,几十年的争论终于得以平息。

从奥勒维与沙弗最早对肾上腺素作用进行研究,到后来肾上腺素的分离提纯,历经五十余年,由数位化学家与生理学家共同努力,才最终确立了去甲肾上腺素作为交感神经所释放的神经递质的地位。

1946 年以后, 奥伊勒的实验室研究了去甲肾上腺素在神经和器官中的分布情况及其在各种生理和病理情况下的排泄情况,同时还对该种物质作了定量分析。他又同后来的同事 Nils-ke Hillarp 一起发现了这种递质储存于细胞内的囊泡中,这给研究指出了新的方向。自 1958 年起,除神经传递过程外,许多涉及递质吸收、储存和从神经囊泡释放的问题一直是他们研究的主要课题。

奥伊勒出身科学世家,是大数学家欧拉的后代。其父冯·奥伊勒·歇尔平(Hans von Euler-Chelpin)是1929年诺贝尔化学奖的获得者,奥伊勒的外祖父Per Teodor Cleve是元素铥和钬的发现者。奥伊勒的母亲阿丝蒂·开尔文Astrid Cleve曾获得植物学的哲学博士学位。

虎父焉能有犬子,在家庭浓郁的学术氛围影响下,奥伊勒自小就喜爱自然科学,并最终选择了医学作为自己的终身事业。Euler 于 1922 年进入著名的卡罗琳学院学习。1930 年完成了他的学位论文,同年就任药理学助理教授。1930~1931 年国外进行研究期间,使他能与 亨利·哈利特·戴尔和I. de Burgh Daly 一起工作,这为他后来进行科学研究打下了坚实的基础,其深远意义是无法估价的。

1966年,奥伊勒被选为最有权威的诺贝尔基金会主席,任职9年,并于1970年荣获诺贝尔生理学及医学奖。奥伊勒将自己毕生的精力都奉献给了人类的科学事业。

奥伊勒一生中除了成功地分离出来去甲肾上腺素,并证实其为交感神经节后纤维释放的递质之外,他还在1935年,对人的精液成分进行分析,并从中提取出一种全新的激素——前列腺激素。但后来证明这是一个误称,它在精液中主要来自精囊,也可以在许多组织中存在,但是他推想这是一种脂肪类物质,则是正确的。由于他对交感神经递质更感兴趣,就将这一课题交给了学生贝里斯特伦(Sune K.Bergstrom,1916-2004年),后来,贝里斯特伦成功的分离和纯化了前列腺素,荣获了1982年诺贝尔生理学或医学奖。

去甲肾上腺素的失活

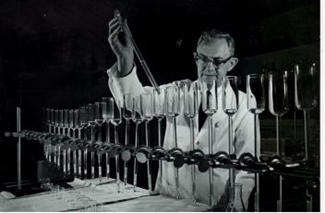

神经递质去甲肾上腺素分离出来了,它的作用为什么会如此迅速,又如此高效呢?难道它也像乙酰胆碱一样,被自己“专属”的酶分解而失效吗?这个问题,吸引了美国科学家朱利叶斯·阿克塞尔罗德(Julius Axelrod,美国,1912~2004年)的关注。他是怎样“追踪”去甲肾上腺素的呢?

原来,他用氢的同位素氚标记去甲肾上腺素,而这种特殊标记的去甲肾上腺素与体内原有的去甲肾上腺素的生理作用是相同的。将这种做过标记的去甲肾上腺素注射到血液或脑脊液中,然后追踪观察。当神经冲动传来时,去甲肾上腺素从突触小泡中释放出来,进入突触间隙,然后与突触后膜上的受体结合,引发下一步的生理反应。

阿克塞尔罗德观察到,大部分的去甲肾上腺素作为神经递质被释放出来,一旦它们完成其使命之后,就被重新摄取回突触小泡内,以备再次释放。这就像小孩子爱玩的那种弹力球,球上连着一根有弹力的绳子,“嗖”的一声打在你身上,等你一回头,人家已经把球收回去了,正冲着你乐呢!

这种重摄取的方式合理地解释了去甲肾上腺素的作用为什么会如此迅速而有效。想想看,如果去甲肾上腺素被重新摄取回去的减少了,而是一直在发挥作用,岂不就可以让人一直都兴奋起来?后来,阿克塞尔罗德又发现了一种能够灭活去甲肾上腺素的氧位甲基转移酶。该酶能对抗某些精神药的作用,亦能用于研究高血压和精神分裂症。正是这一成果催生了一系列新的抗抑郁症药物 。

1970年,阿克塞尔罗德与奥伊勒和卡兹一起,获得了诺贝尔生理学或医学奖。

2004年12月29日,阿克塞尔罗德在他位于罗克维尔的家中溘然长逝,享年92岁。

来源:鲁原心论坛

查看更多