查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

气胸(pneumothorax)是临床常见病,系指气体进入胸膜腔,造成胸膜腔积气状态。气胸可以分为:

(1)自发性气胸,包括①原发性自发气胸(PSP),指发生于没有肺部基础病变者,发病率男性18~28/10万人,女性1.2~6/10万人;②继发性自发气胸(SSP),指继发于原有肺部基础病变者。

(2)外伤性气胸。

(3)医源性气胸等。

Bobbio等的流行病学调查结果显示,自发性气胸住院患者中73%接受内科治疗、27%接受外科治疗;其中,27%的病例需要重症监护或过渡性监护。常用的非手术治疗方法为胸腔穿刺抽气、肋间引流等。结果表明,包括外科治疗在内目前尚无有价值的循证医学证据证明哪一种治疗手段更为有效。

自发性气胸复发率较高,且与年龄、肺部基础疾病、治疗方法等因素相关。Hallifax等发现自发性气胸1年复发率男性患者为18.8%、女性为19.5%;Noppen等进行的前瞻性随机研究观察到自发性气胸经抽气治疗后的1年复发率为26%,而肋间引流的1年复发率为27.3%。而另一项前瞻性队列研究则显示接受肋间引流治疗的PSP在3.6年的随访期内的复发率为54%。新近的一项多中心研究对一组经胸腔镜手术的胸膜下疱及肺大疱(其中27%同时行各种胸膜硬化术)进行中位时间为70个月的随访,发现在随访期中的气胸复发率为9.7%;胸腔镜术后气胸复发的唯一的独立危险因素是术后漏气时间过长,并且同时行胸膜硬化并不能降低气胸复发率。

(一)难治性气胸的定义

气胸经肋间引流仍持续漏气提示胸膜破裂口难以愈合,但对于这种状态在术语上有多种名称,主要包括“难治性气胸”“顽固性气胸”“持续胸膜漏气”等,本共识中将各种原因引起的气胸、且经肋间引流后仍持续漏气统称为“难治性气胸”。除了统一名称外,还有一个关键问题,即持续肋间引流多长时间后确定为难治性气胸?这一问题在临床上有重要意义,因为这是对气胸患者采取更加积极干预的时间折点,但目前对这一时间折点没有明确的界定。

Chee等的临床研究结果显示,PSP在引流14 d后100%的患者瘘口均愈合(但临床实践中仍有一部分PSP患者可持续漏气14 d以上,甚至1~2个月以上),而79%的SSP在引流14 d后瘘口愈合,超过14 d仍未停止漏气者则愈合缓慢、甚至长期持续漏气。《自发性气胸处理:英国胸科学会(BTS)胸膜疾病指南2010》推荐自发性气胸引流3~5 d后仍持续漏气时应咨询外科医师的意见,而引流超过5 d后仍持续漏气时则应考虑手术干预治疗,因为延长引流时间于患者无益;Schoenenberger等的研究结果表明,如果持续漏气>48 h则即使继续引流8~10 d也只能增加一小部分患者的愈合。

对于超过平均住院日仍未停止漏气的自发性气胸采取更积极治疗措施是一种合理的决策,因此,也可以将平均住院日作为难治性气胸时间折点的重要参考。一项来自法国的基于“Programme for Medicalisation of Information Systems”数据库59 637例的大样本流调结果显示,自发性气胸平均住院日男性为6.9 d、女性为7.2 d,总的平均天数为7 d。因此,将7 d界定为采取更加积极的治疗措施的时间折点较为合理。

综合上述资料,结合临床实践,本共识对难治性气胸定义如下:各种类型的气胸经持续肋间引流7 d后仍存在活动性漏气时称难治性气胸。换言之,自发性气胸经7 d或以上的持续肋间引流后仍存在活动性漏气时应给予包括选择性支气管封堵术(SBO)在内的更为积极的干预措施。

(二)难治性气胸的常见病因

临床上各类气胸均可发展成难治性气胸。SSP最常见的基础疾病是慢性阻塞性肺疾病,继发于慢性阻塞性肺疾病的SSP常合并持续漏气,SSP的其他基础疾病还包括支气管哮喘、肺结核、急性肺炎等。医源性气胸也是难治性气胸的常见类型之一,其医源性因素主要包括机械通气、肺部手术、经皮介入、经支气管镜介入等。

(三)SBO

对于难治性气胸,临床上传统的治疗方法包括外科手术及内科治疗两大类,均经胸膜腔进行处理,包括胸腔穿刺抽气、肋间引流、胸膜硬化术、内科胸腔镜治疗、外科胸腔镜手术、开胸手术等。SBO则是经气道进行介入治疗,是一种近20年来才逐步发展成熟的新技术,本共识仅适用于SBO。

SBO是指选择性地将通向胸膜瘘口(或称破裂口)的责任引流支气管可逆性封堵,以阻断或明显减少胸膜瘘口的漏气量,进而使患侧肺复张并加速胸膜瘘口愈合。

SBO包括两个关键技术步骤:(1)责任引流支气管的定位;(2)责任引流支气管的暂时性封堵。

1. SBO适应证:除巨大肺大疱合并难治性气胸优先考虑外科治疗外,原则上符合难治性气胸定义者均为SBO的适应证。难治性气胸同时存在以下情况时建议优先选择SBO:(1)心、肺功能不全和(或)存在其他预后不良的基础疾病者;(2)患者不愿意接受外科胸腔镜或其他外科手术;(3)既往有反复的气胸发作史;(4)患者为未成年人。

2. 禁忌证:无绝对禁忌证。相对禁忌证包括:(1)与支气管镜检查相同,参见《成人诊断性可弯曲支气管镜检查术应用指南(2019年版)》。(2)拟封堵部位存在未控制的急性肺部感染或严重的慢性感染。(3)存在明显血流动学不稳定,或呼吸衰竭未稳定者。

(一)设备与材料

SBO治疗的设备包括探查责任引流支气管所需的设备、支气管封堵所需的设备及材料等。

1. 支气管镜:工作通道直径在2.8 mm以上,以便于探查球囊导管通过。

2. 探查设备:根据所不同的探查方法准备不同的探查相关耗材或设备。临床上最常用的是球囊探查,目前没有专用的探查用球囊导管,但原则上任何可经支气管镜工作通道的球囊导管均可采用。其他探查方法所需的设备包括呼气末二氧化碳检测仪(专用检测仪或带有呼气末二氧化碳检测模块的多功能监护仪)、Chartis系统等。

3. 封堵材料:可分为封堵剂与封堵器两大类。

(1)封堵剂:包括自体血+凝血酶、纤维蛋白原+凝血酶等。这两种封堵剂均可自行溶解吸收,气胸治愈后无需再次行支气管镜予取出。

(2)封堵器:主要有支气管塞、单向活瓣、填塞球囊、膨胀海绵等。封堵器在气胸治愈后应予择机取出。

术前可根据拟采用的封堵方法准备相应的材料及器械。

(二)患者准备

1.通畅引流:引流不够通畅(如管径太细等)会导致肺复张不良、瘘口不易愈合。这种情况改用较大的引流管后部分患者气胸得以治愈。

2.排除胸腔闭式引流系统漏气:引流系统漏气主要见于引流瓶盖未拧紧、引流管各接头连接处不紧密等。少数情况见于引流瓶破损、引流管与皮肤切口之间存在较大间隙等。上述情况有时被误诊为难治性气胸。

3.血氧、心电监护,必要时可术前给予镇咳。

4.术前有下呼吸道感染者或胸腔感染者应在控制感染后进行封堵。

5.其他准备同常规支气管镜检查。

6.麻醉:一般情况下建议静脉镇静镇痛麻醉,其他麻醉方式可结合临床实际选择使用。

SBO包括责任引流支气管探查及责任引流支气管暂时性封堵两个关键步骤。

(一)责任引流支气管的探查

责任引流支气管是指通向胸膜瘘口所属的肺叶或肺段的支气管。准确定位责任引流支气管是SBO技术能否成功的关键步骤。既往报道的探查方法包括球囊探查、经支气管镜呼气末二氧化碳探查、肺侧支/旁路通气评估系统等方法,其中球囊探查较为简便、实用。

责任引流支气管探查原则上按“由近及远,先叶后段”的顺序进行,一般不必探查至亚段。由于自发性气胸多发于上叶,故采用“从上到下”的顺序;医源性或创伤性气胸通常部位较明确,则可先从相应部位进行探查。不同探查方法的具体操作方法如下。

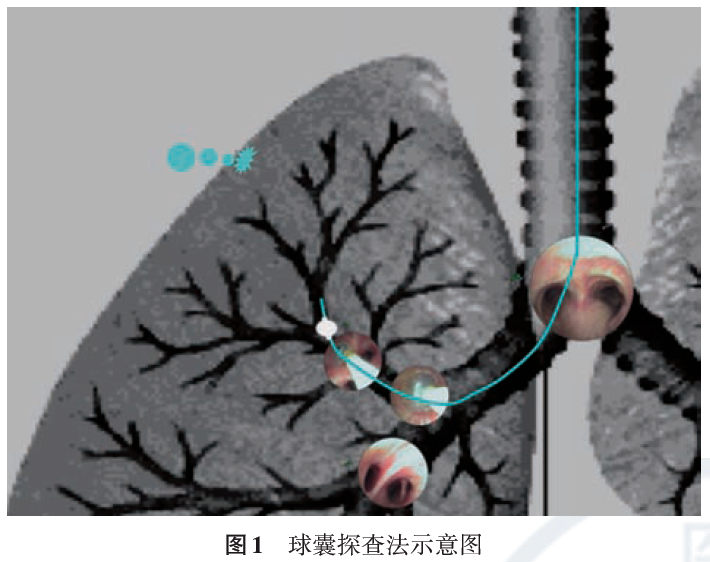

1. 球囊探查定位责任引流支气管(图1):

(1)基本原理:球囊探查的原理是通过球囊填塞阻断责任引流支气管的气流,从而使胸膜瘘口停止漏气。球囊探查由于其简便、有效、经济及安全等优点广泛应用于临床,即便在机械通气情况下也可安全地使用小球囊进行责任引流支气管探查。目前国内外的文献中关于难治性气胸病例数较大、资料较全面的临床研究包括我国、日本以及美国 3项临床观察,均采用球囊探查的方法来对责任引流支气管进行定位。

(2)技术流程:经支气管镜工作通道送入球囊导管,将球囊导管送达不同叶段支气管开口,充盈球囊使之紧密堵塞支气管开口,观察水封瓶中气泡是否明显减少或完全停止,若明显减少或完全停止说明该支气管为胸膜瘘口所属肺叶肺段的责任引流支气管。探查步骤如下:①根据术前影像资料可先对可疑支气管进行探查;②对无任何线索者按照“上叶~下叶~中叶支气管”的顺序进行探查;③“先叶后段”探查,多数情况下不需探查到亚段。向亚段或更远端支气管进行探查将大幅度增加操作时间并降低患者的耐受性,且多数情况下亚段之间存在侧支通气,探查不易成功;④以水封瓶中气泡明显减少或完全停止为标准确定责任引流支气管,临床上通常采用肉眼判断水封瓶的气泡量。近期,美国食品与药物管理局(FDA)已经批准使用数字化胸腔引流系统,如Thopaz(瑞士Medela公司),可对胸腔气体引流量及压力进行数字化监测。如将球囊探查与数字化胸腔引流监测系统结合,则可更加客观地判断探查的结果;⑤建议对探查结果阳性的责任引流支气管进行3次验证;⑥不少患者存在跨叶段或多叶段的胸膜瘘口,用球囊单独探查一个叶段无法使引流管气泡停止、使定位困难,这时可在段以上的支气管进行探查,然后再分别对其所属的各个段进行封堵。

(3)评价:球囊探查的阳性率为64.3%~85.0%,失败的主要原因包括两方面,其一是不同肺叶肺段之间存在侧支通气,其二是存在多叶段瘘口。其他原因还可能包括技术细节上的掌握,如球囊的充盈程度(贴壁性)是否足以阻断该支支气管的气流。

2. 经支气管镜呼气末二氧化碳(EtCO2)探查定位责任引流支气管(图2):

(1)基本原理:当胸膜瘘口所在肺叶存在较大的侧支通气,或患者存在多叶段瘘口时常常导致球囊探查失败。当球囊探查失败时,建议采用EtCO2测定作为补救措施以提高探查的阳性率。EtCO2探查可以实时、动态地监测患者每一次呼出气体中二氧化碳分压,从而帮助判断患者的通气功能,已被广泛地应用于手术麻醉过程中的常规监测,当EtCO2下降时,常常提示呼吸通路中存在漏气。同理,因气胸患者胸膜瘘口所在的肺叶肺段通过胸腔闭式引流系统与空气相通,其所产生的二氧化碳部分通过胸腔引流管漏出,因此在其所属的责任引流支气管所测得的EtCO2必然较其他未发生漏气的支气管低。基于这一原理,可采用经支气管镜EtCO2实时测定来检查相关支气管及所属肺叶肺段是否存在漏气。EtCO2的优点在于这是一种开放性探查方法,不受多叶段瘘口或交通支的影响,从而可以作为球囊探查失败的补救措施。Bhattacharyya等首次报道了在7例支气管胸膜瘘的患者中采用EtCO2定位支气管胸膜瘘的瘘口,并且最后均封堵成功。他们发现,当撤去水封瓶时,由于漏气的责任引流支气管通过胸腔引流管直接与空气相通,相应支气管无法测得EtCO2,从而成功定位了责任引流支气管。而Moody等也通过同样的方法成功定位和封堵了1例支气管胸膜瘘的患者。但上述两宗病例报道均未建立经支气管镜实时测定EtCO2的方法学,也未建立标准化操作流程,未明确EtCO2参考值、阳性判定阈值等一系列问题。我国学者率先在国际上建立了经支气管镜EtCO2测定探查气胸责任引流支气管的方法学并在临床应用上取得成功,推荐参照该文的方法进行经支气管镜EtCO2探测。

(2)技术流程:①支气管镜到达目标位置后,经工作通道送入与EtCO2探测仪连接的探测导管。导管前端伸出支气管镜前端1 cm,EtCO2分析仪中的负压泵通过探测导管将导管前端所在部位的支气管呼出气体泵入分析仪中进行分析。②EtCO2探查顺序:患侧主支气管➝上叶支气管➝段支气管➝基底干支气管➝段支气管➝中(舌)叶支气管➝段支气管。③每更换一个新的取样点需观察分析仪屏幕上的二氧化碳曲线10个呼吸周期,待曲线稳定后(即“死腔”平衡后)记录相应的EtCO2数值。④以患侧主支气管EtCO2测定值为参考值,当患侧某一支气管EtCO2测定值较患侧主支气管下降≥5 mmHg[(4.7±2.1)mmHg]时可判定该支气管为责任引流支气管。⑤由于呼气末CO2检测仪的气体采样工作原理系采用负压泵将气道内的气体通过探测导管吸入分析,当气道分泌物较多时,采样过程中气道分泌物易被吸入从而阻塞探测导管,所以,在置入探测导管前应将气道内分泌物清除。

(3)评价:经支气管镜EtCO2探查是一种新型的责任引流支气管的探查方法,从其探查原理可以看出,该方法在较大瘘口或存在较大的侧支通气时更易获得阳性结果。其单独使用时的探查阳性率为60.7%,与球囊探查联合使用时的联合阳性率为96.4%。

经支气管镜EtCO2探查的缺点是探查过程较为费时,因此建议先行球囊探查,如球囊探查失败,则采用EtCO2探查作为补救措施。

3. 肺侧支/旁路通气评估系统(Chartis系统)定位责任引流支气管:

(1)基本原理:Chartis系统主要适用于肺减容前侧支通气的评估,明确肺叶间有无旁路通气存在。临床上利用其具有球囊堵闭及测压显像的功能,可以用于责任引流支气管的定位。

(2)技术流程:①经支气管镜工作孔道置入Chartis系统带有球囊的操作导管;②根据术前影像资料先对可疑支气管进行探查;③无明显线索者的探查顺序为先上叶、后下叶、最后中叶;④按“先叶后段”的顺序进行;⑤将Chartis系统的导管前端球囊置入各叶段支气管内,随后球囊充气后封堵相应靶支气管开口,在自主呼吸状态下,据主机实时监测呼吸波形变化和靶气道内压力变化;⑥同时给予水封瓶负压吸引引流,造成患侧胸腔持续负压状态;⑦若Chartis系统监测到呼吸波形消失,气道压力曲线下降,气道压力降低,其值接近或达到水封瓶负压时可判定为责任引流支气管。

(3)评价:与球囊探查法一样,Chartis系统探查法为闭合式探查,对于存在多个瘘口的气胸患者,该方法同样无法检测出责任引流支气管;当存在较大侧支通气时,该方法也难以鉴别是气胸亦或侧支通气。出现Chartis系统探查不到责任支引流支气管的情况时需要EtCO2检测这种开放式探查进行补充。

Chartis系统探查责任引流支气管的其他缺点包括需要较昂贵的专用设备、耗材费用也较高等。

4. 其他探查方法:包括同位素法、支气管碘造影、经支气管镜注氦定位法、经支气管镜注亚甲蓝法、经支气管镜注氧法、4D CT胸腔造影定位责任引流支气管等,因多为个案、或需要特殊设备、或敏感度和特异度不足,需要更多探索和累积。

5. 探查方法的选择:由于球囊探查具有简便、有效、经济及安全等优点,本共识建议首选球囊探查法定位责任引流支气管。如果球囊探查失败,则使用经支气管镜EtCO探查作为进一步的探查手段。绝大多数难治性气胸责任引流支气管可经这两种方法明确定位。

本文首发于《中华结核和呼吸杂志》作者:中华医学会呼吸病学分会介入呼吸病学学组

查看更多