查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:赣南医学院第二附属医院 徐奕胜 殷青辉

【案例经过】

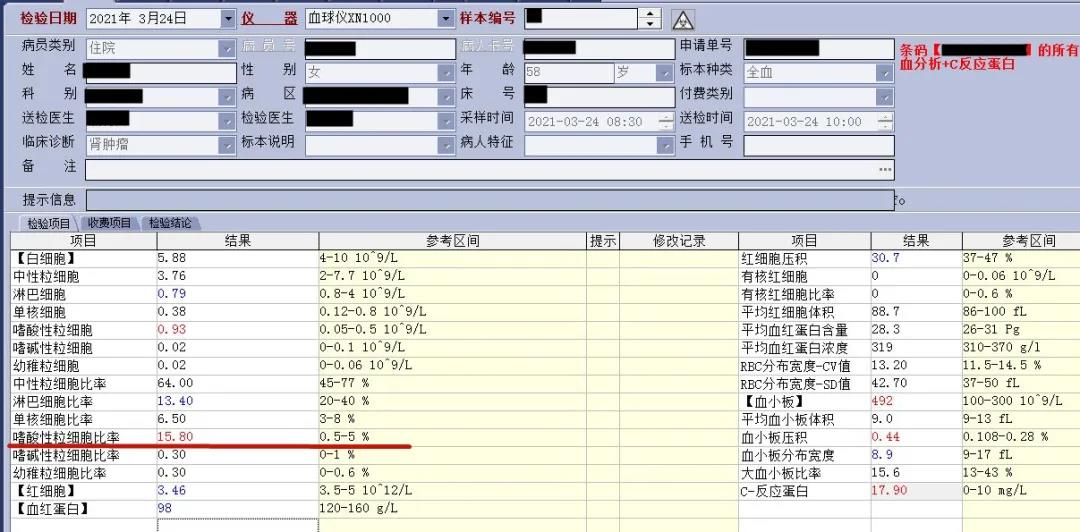

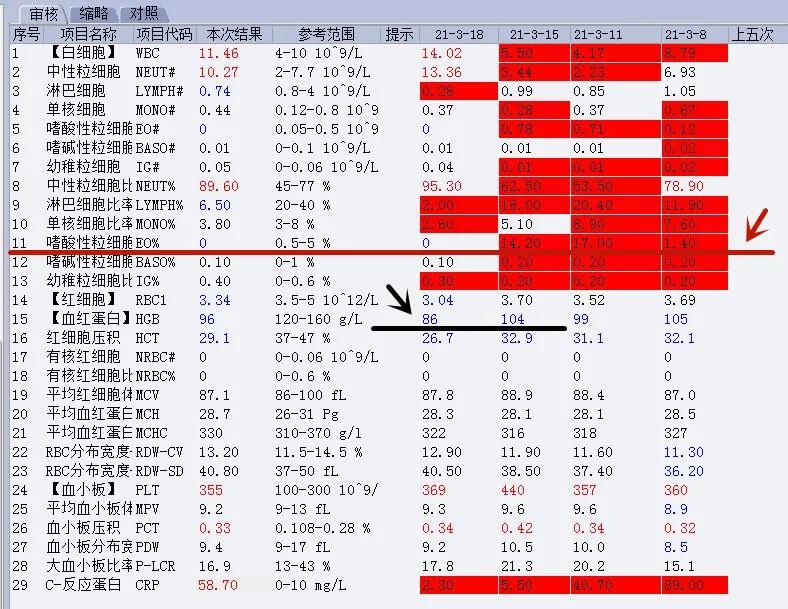

3月24日某患者(女,58岁,临床诊断:肾肿瘤)血常规结果引起了我们的注意,如图1,WBC5.88×109/L,中性粒细胞比率64.0%,淋巴细胞比率13.4%,单核细胞比率6.5%,嗜酸性粒细胞比率15.8%,嗜碱性粒细胞比率0.3%;RBC 3.46×1012/L,HGB98g/L,MCV88.7fL,PLT 492×109/L,C-反应蛋白17.9mg/L。

图1

嗜酸性粒细胞比率升高,第一反应是难道寄生虫感染?有研究报道,在对87例寄生虫感染中,33.3%(29/87)寄生虫感染患者外周血嗜酸性粒细胞绝对值计数升高,而14.9%(13/87)的患者绝对计数高于1.5×109/L。

查阅患者大便常规结果,得知仪器正在检测,待仪器测试完毕后,行肝吸虫卵快速镜检法(混悬液加10%KOH溶液)、饱和生理盐水漂浮法、生理盐水涂片镜检,三种方法均未发现虫卵。

寄生虫感染被否定了,难道是肾肿瘤引起的嗜酸性粒细胞比率增高?在某些恶性肿瘤特别是淋巴系统的恶性肿瘤,如霍奇金病,以及某些上皮恶性肿瘤,如肺癌、宫颈癌、鼻咽癌等,均可见嗜酸性粒细胞增多,一般在10%左右。

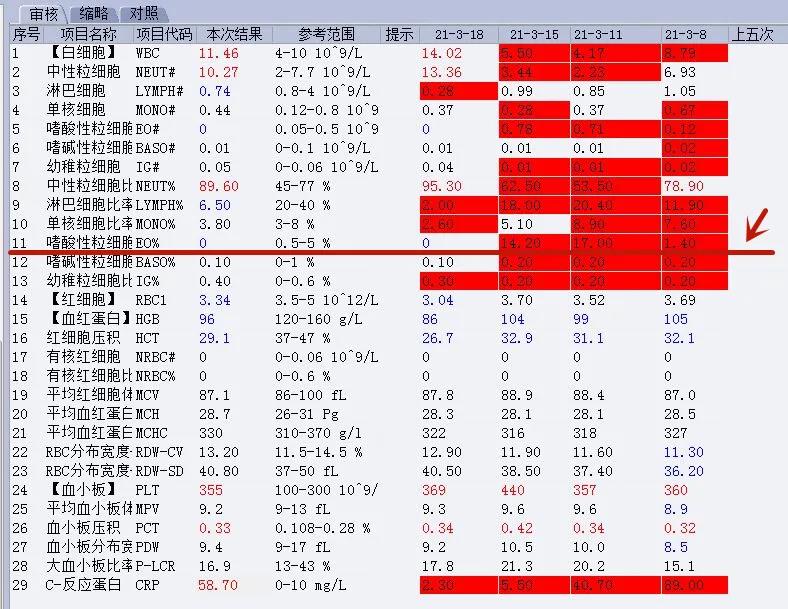

但此猜测很快又被否定了,查阅患者既往血常规报告,发现患者的嗜酸性粒细胞比率并不是一直维持在10%,偶尔有0%、1.4%、2.0%,更像是一种过山车跌宕起伏感觉,如图2、3。

图2

图3

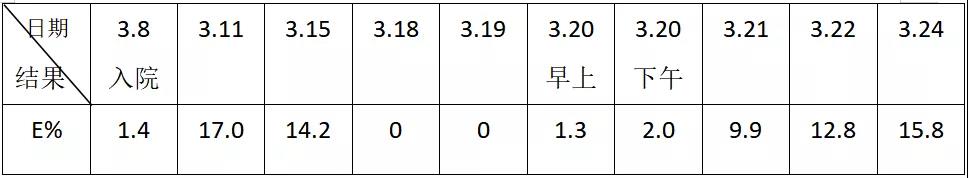

为方便直观对比该数据,绘制如表1,不附带单位及参考范围,患者所有血常规标本均在同一台血球仪检测。

表1

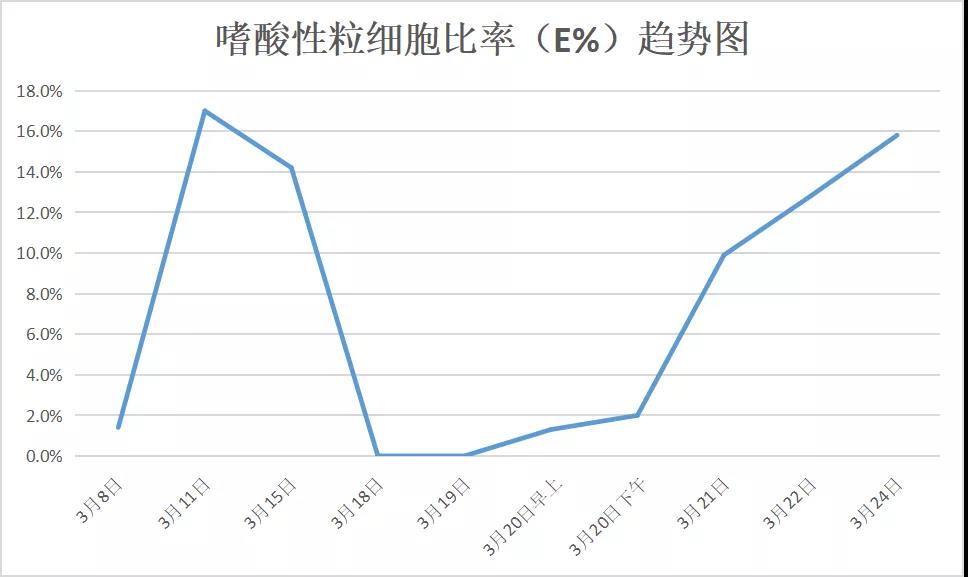

表1趋势图

看到波动如此之大的结果,排除了寄生虫、肾肿瘤因素,那是什么呢?

引起嗜酸性粒细胞增多的病理性变化还有:某些皮肤病如银屑病、湿疹、疱疹样皮炎、真菌性皮肤病等;血液病如慢性粒细胞白血病(嗜酸性粒细胞常可达10%以上,并可见少量的晚幼粒及中幼嗜酸性粒细胞);超敏反应性疾病如支气管哮喘、荨麻疹、食物过敏、过敏性肺炎、血管神经性水肿等。

想知道是否为以上因素导致,则需要更加深入一步了解患者的病例。

【病例特点】

患者,女,58岁,既往有泌尿系统结石病史,五年前曾因膀胱结石行体外超声碎石术,有类风湿性关节炎致左侧下肢活动受限,小儿脊髓灰质炎致右侧下肢活动障碍。一月前增强CT示:1、右肾占位性病变,考虑肾Ca 2、左侧多发小囊肿。

查体:体温37.6℃、血压110/68mmHg,腹部平坦,未见局部隆起或包块,全腹未见压痛、反跳痛、肝脾肋下未触及,双侧输尿管行径无压痛。

3月8日尿常规报告:白细胞2154.1个/uL,红细胞108.2个/uL,细菌20105个/uL,尿干化学隐血+1、白细胞+3。

初步诊断:泌尿道感染、右肾肿瘤。

【鉴别与分析】

浏览完患者首诊记录,患者并未自诉过敏及皮肤不适,临床医生在查体时,也未见皮肤异常变化,故可以排除超敏反应性疾病及皮肤病导致的嗜酸性粒细胞增多。

慢性髓系白血病(CML)可见于各年龄组,以20~50岁多见,该病自然病程分为慢性期、加速期、急变期,起病多较缓慢,初期症状不明显,常因血象异常而发现,肝脾大是其最突出特征,特别是脾脏常常在就诊时已达脐下。

CML血象白细胞显著增高,程度不一,可达(12~1000)×109/L,中位数约100×109/L。分类可见各阶段粒细胞,慢性期以中性中、晚幼粒细胞增多为主。

患者首诊并未触及肝脾肿大,血常规WBC增高幅度(4~14)×109/L也与CML不符,进而排除CML可能性。

【深入查因】

排除了众多因素,真相到底在哪?为何患者的嗜酸性粒细胞比率从低到高、从高到低,又从低到高?想要解开这些疑惑,此时得从医嘱着手分析。

查阅了患者自入院到目前所有的医嘱药物,一种熟悉的药物引起了自己的注意:注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠。

看到这可能很多老师心中不免一个疑惑:它不是常见的抗感染药物吗,怎么会引起嗜酸性粒细胞增多呢?想解开这个疑问,就得知道相关的药物知识。

【药物科普】

哌拉西林钠他唑巴坦钠是一种广谱的抗菌药物,为复方制剂,主要成分为哌拉西林钠和他唑巴坦钠。我院使用的规格为1.125g每支,分别含哌拉西林1.0g,他唑巴坦0.125g。

哌拉西林是半合成青霉素类抗生素,主要通过抑制细菌细胞壁的合成而起到杀菌作用,但是容易被细菌产生的β-内酰胺酶水解而产生耐药性,而他唑巴坦是β-内酰胺酶抑制剂,二者联合应用可极大地增强哌拉西林的抗菌活性。

临床上可用于治疗对本品敏感的葡萄球菌属、大肠杆菌属、枸橼酸菌素、克雷白菌属、肠杆菌属以及绿脓杆菌等,引起的复杂性膀胱炎、肾盂肾炎、下呼吸道感染、泌尿道感染、腹腔内感染、皮肤软组织感染、细菌性败血症、妇科感染、骨关节感染。

【不良反应】

①皮肤反应:皮疹、瘙痒等;②消化道反应:如腹泻、恶心、呕吐等;③过敏反应;④局部反应:如注射局部刺激反应、疼痛、静脉炎、血栓性静脉炎和水肿等;⑤其他反应:如血小板减少、胰腺炎、发热、发热伴嗜酸粒细胞增多、血清氨基转移酶升高等;这些反应发生在本品与氨基糖苷类药物联合治疗时。

此外,本品尚可见下列不良反应:(1)腹泻、便秘、恶心、呕吐、腹痛、消化不良等;(2)斑丘疹、疱疹、荨麻疹、湿疹等;(3)烦躁、头晕、焦虑等;(4)其他反应:如鼻炎、呼吸困难等。

【来龙去脉】

熟悉了该药物可引起嗜酸性粒细胞增多,再结合患者血分析、医嘱药物、电子病历信息,事情的真相逐渐清晰起来。

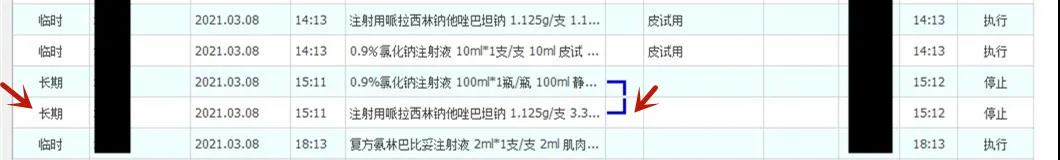

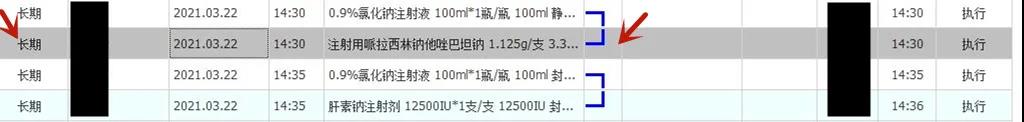

患者3月8日上午入院时,嗜酸性粒细胞比率(E%,下同)为1.4%,尚在正常参考范围内。下午时分,临床开出医嘱注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠药物,且为长期医嘱,如图4。

图4

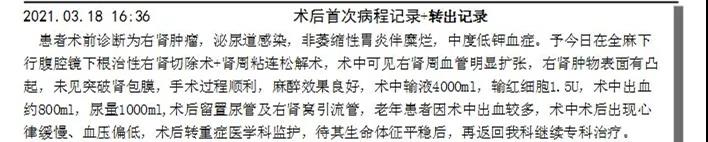

由于长期医嘱的使用,致使3月11日及3月15日E%分别为17.0%和14.2%,但为什么患者3月18日和3月19日的E%均为0%呢?结合电子病历一起分析,便可知晓。

3月18日临床进行了右肾切除术+肾周粘连松解术,如图5,术中输液4000mL,输红细胞1.5U,术中出血约800mL。

图5

如何验证患者E%值0%是术后的结果呢,再返回来从血常规HGB的下降进行佐证,如图6,3月15日HGB104 g/L,3月18日HGB86 g/L。

图6

另外,嗜酸性粒细胞可应用于观察大手术病人的预后,大手术后4小时血中嗜酸性粒细胞显著减少,甚至完全消失,24~48小时后逐渐增多,增多的速度与病情的变化基本一致。若大手术后病人嗜酸性粒细胞不下降或下降很少,均认为预后不良。

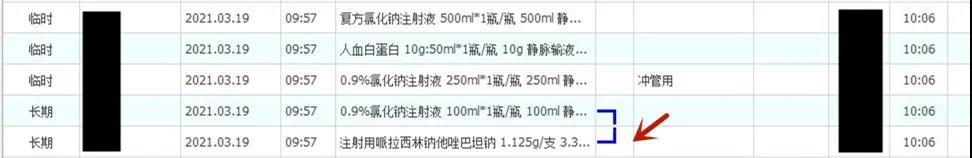

如此3月18日和19日的E%值为0%的疑惑便迎刃而解。尽管3月18日术中及3月19日术后使用了注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠抗感染,如图7、8,但由于患者年纪较大,大手术的影响导致E%为0%,即便使用了注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠也并未非常有效的引起E%升高。

图7

图8

术后第二天(3月20日)E%开始慢慢恢复为1.3%和2.0%,由于哌拉西林钠他唑巴坦钠为长期医嘱,进而在后期监测血常规中可发现3月21日E%上升到9.9%,3月22日临床继续使用该药物抗感染,如图9,且该药物为长期医嘱,故3月22日和24日E%继续回升到之前水平状态左右。

图9

【结论】

综上所述,最终考虑患者嗜酸性粒细胞比率升高为注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠所致,而在这其中我们排除了皮肤病、超敏反应、寄生虫、血液病、肿瘤等因素。

患者虽然已确诊肾肿瘤,但在刚入院时E%并不升高,而在使用了哌拉西林钠他唑巴坦钠后开始升高,由于大手术原因,E%下降。在随后的抗感染中,临床继续使用该药物(长期医嘱),致使E%又开始恢复升高。

同时,我们排除其他药物(如替硝唑、泮托拉唑钠、甲硝唑、盐酸左氧氟沙星)的原因在于这些药物只使用过一到两次,并没有贯穿患者整个诊疗过程中,故排除这些药物的影响。另外,其他的常见药物如维生素C、0.9%氯化钠注射液、5%葡萄糖、10%氯化钾针并不考虑可引起E%升高。

后续电联临床告知嗜酸性粒细胞的增高考虑药物因素所致,建议更换其他药物,临床表示考虑患者后期仍需抗感染治疗,会注意嗜酸性粒细胞的变化并更换其他药物使用。

【案例分析】

1、关于药物的影响,有研究发现,哌拉西林钠/舒巴坦钠组和哌拉西林钠/三唑巴坦组的不良反应发生率分别为16.21%和8.11%,主要表现为皮疹(经对症处理好转)、嗜酸性粒细胞计数一过性增高及轻度转氨酶升高等。

2、嗜酸性粒细胞增多还可见于药物的因素:如青霉素、链霉素、头孢菌素、对氨水杨酸、磺胺、苯妥英钠和氯丙嗪等。

工作中,我们遇到更多的案例为患者使用头孢类菌素后,白细胞下降较明显,而嗜酸性粒细胞的增多更多考虑的是寄生虫与过敏因素,几乎很难往药物方面考虑。说明在实践工作中仍需注意一些药物的影响因素导致检验结果出现假性升高。

3、本案例患者嗜酸性粒细胞升高的机制原理可参考头孢类药物机制。头孢药物可以减少对嗜酸性粒细胞的清除并促进骨髓对嗜酸性粒细胞的释放,因此可以导致嗜酸性粒细胞数量明显增高,这种增高可以持续数周才恢复正常。

4、继续追查病历发现有个小细节,患者入院后有发热症状。3月8日晚上发热寒战,最高体温39.3℃;3月9日也有发热寒战,3月20日有低热无寒战。

使用哌拉西林钠他唑巴坦钠后,患者白细胞也在逐渐地下降(由8.79×109/L降到5.5×109/L),而手术应激性刺激使WBC暂时性的升高(14.02×109/L到11.46×109/L),继续使用该药物,WBC又继续往下降(11.33×109/L到5.88×109/L)。

查阅相关文献,使用哌拉西林钠他唑巴坦钠出现WBC减少时多数患者有发热症状的现象,与本案例患者情况相符合。

【总结】

目前,药物因素导致检验结果异常升高降低现象时有发生,检验师在分析相关问题时,排除其他因素后,可思考药物的干扰。

来源:检验医学

查看更多