查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2022年1月19日,世界卫生组织(WHO)在紧急委员会会议上建议各国取消或放宽国际旅游限制。同日,国际著名医学期刊《柳叶刀》(Lancet)杂志发表了美国华盛顿大学健康指标与评估研究所(IHME)主任默里的文章,预测全球新冠疫情大流行将于下个月底结束。不少人认为,过去“佛系抗疫“的群体免疫策略加上疫苗的广泛接种足以在短时间内结束全球新冠肺炎(简称新冠)流行。从当前全球疫情来看,确实达到了一个空前水平,全球感染人数飙升到超过4亿人,且在一个月时间内新增病例达1亿多人,全球被列入疫情最高风险区的国家和地区总数达到135个,而美国每日最高新增病例居然达到了170万之众。很多人认为这是“至暗时刻”,为此十分紧张。然而,也有一些相关人士认为这是“黎明前的黑暗”,甚者认为已经看到了“胜利曙光”。

面对如此巨大的分歧,有很多人好奇:“佛系抗疫”国家有哪些?其现在的新冠疫情如何?这些国家有什么共同特点?WHO建议各国取消或放宽国际旅游限制,这将会对全球疫情态势带来什么影响?默里是如何得出全球疫情大流行即将结束的这一结论的?文章基本观点有哪些?应该如何正确分析和对待?如何看待默里在答记者问中专门针对中国防疫政策提出的三点建议?全球疫情大流行将何时结束?

对这些问题,王宇明教授利用春节长假的休息时间,复习了大量的资料,进行了深入的思考和分析,他的回答将会对大家大有裨益和启发。

问

著名学者默里预言全球疫情大流行将于下个月底结束,如何得出这样一个结论的?

王宇明教授:

确实如此,著名医学期刊《柳叶刀》(Lancet)杂志最近发表华盛顿大学健康指标与评估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME)主任克里斯托弗·默里(Christopher Murray)的一篇文章,预测新冠疫情大流行即将结束,关键时间点是2022年3月底,即下个月底。默里博士和他所领导的研究所是利用科学数据建构预测模型的权威单位。

我分析该文主要有以下两个方面。

一个假设:他们的预测模型显示,到2022年3月底,全球感染过奥密克戎的人口将超过50%。加上当前疫苗接种率日益升高,全球对新冠病毒的免疫保护将足以产生群体免疫。此后,虽然病毒会仍然存在,但传染性将大大下降。届时,政府主导抗疫措施的时代即将真正结束。

一个分析:鉴于奥密克戎传染性强和传播速度快,戴口罩与接种疫苗等措施对全球新冠疫情进程意义不大(注:实际上已经公认戴口罩有助于保护个人免受感染,而接种疫苗有助于减少重症化比例)。研究人员认为中国和新西兰等执行清零政策的国家即便封城也不能控制奥密克戎病毒传播,出现疫情高峰只是时间问题。具体而言,用零感染策略充其量可能抵御数天或数周,但不太可能达到几个月。

图3 《柳叶刀》杂志发表默里的一篇题为《COVID-19 will continue but the end of the pandemic is near(新冠肺炎将继续,但大流行即将结束)》的评论文章

问

默里文章基本观点有没有什么道理?您有什么看法?

王宇明教授:

我认为预测模型有其科学依据,值得重视和进一步研究。

首先,这里有很多问题必须回答。

奥密克戎是不是新冠病毒“最后的疯狂”?奥密克戎会不会逐渐轻型化,或者正好相反?之后病毒还会不会有新的变异?新变异体会不会比奥密克戎更严重?会不会回到德尔塔暴发时的状况?疫苗和药物能够解决多大问题?这些最基本的问题,迄今无人能够回答,就连默里自己对大部分问题也直言回答不了。

其次,文章也指出,在传染病全球大流行时,任何国家都无法独善其身。

让我们先看看历史。

最具有可比性的应该是1918年西班牙流感大流行,确实没有一个国家能侥幸躲过。然而,据报道亚马孙河口的马拉若岛是当时世界上唯一没有感染报告的人类聚集地。相比之下,2003年SARS大流行期间,全球感染了8000余人,未报告感染的国家有很多,此后至今近19年SARS一直销声匿迹。据悉至今还没有新冠病例报道的国家只有朝鲜、瑙鲁、图瓦卢。朝鲜是不是真的没有确诊病例无法查证,而后两个国家人口都只有1万余人,相当于我国一个小镇。以史为鉴,格陵兰岛是一个长期相对隔离的地区,经过很多世纪没有麻疹病例,而一旦出现输入型麻疹病例,几乎造成全岛居民暴发流行。然而必须指出,这种情况有着时代的局限性,当时的预防措施较为落后。可以说,按照当前的科技水平,各国阻断病毒传播的可能性要大得多,所以才强调“精准防控”。

让我们再看看现在。

新冠疫情两年多以来,中国(包括港澳台地区)累计确诊病例达14万余人。作为一个拥有14亿多人口、幅员辽阔的泱泱大国,对一种认知为零的突发性传染病,在经过两年多的时间达到这样一种控制水平(非本土输入相关病例仅仅5万余人),可以说是通过全国人民团结一致,不懈努力获得的优异成绩,是一个漂亮的答卷,在国际上是一枝独秀。毫无疑问,即使是面对奥密克戎,中国再坚持一个多月甚至更长时间也完全是胸有成竹。

不过,我想很少有人会相信,全球新冠疫情会在一个月后结束。我用“至暗时刻”或“黎明前的黑暗”以及“胜利曙光”三种表达来形容当前的全球新冠疫情,我发现朋友们选第一个的人最多,少数选了第二个,而选第三个答案的人几乎没有。因此,建议中国放弃现有策略,打开国门,放宽防疫措施,认为就可以借此让我们摆脱困境,这完全没有任何依据和逻辑。

图4 用“至暗时刻”、 “黎明前的黑暗”还是“胜利曙光”来形容当前的全球新冠疫情?

问

您如何看待默里在答记者问中专门针对中国防疫措施的三点建议?

王宇明教授:

默里在接受美国之音采访时针对中国防疫措施提出了三点建议:一是采用有效疫苗(如辉瑞mRNA疫苗,重点是70岁以上高危人群);二是增援医院;三是加快抗病毒药物如Paxlovid的生产。

总体上看他的部分意见对我们还是有益的,应该虚心接受。然而,我们更应扬长避短,不能照搬,应结合国情制定合理措施。

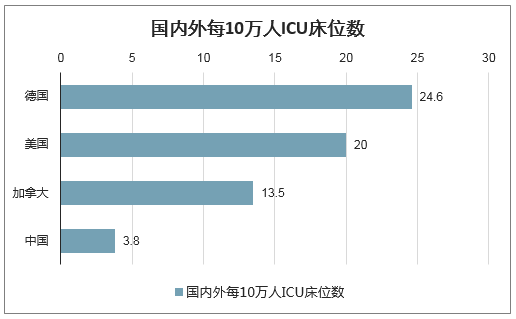

一个重要建议是优先支持即将承受重压的医疗系统,出发点无疑是正确的,这确实是我国的重要不足。根据世界重症与危重病医学会联盟的数据,疫情前中国的每10万人所拥有的ICU病床数仅约5张,远低于西方国家数倍以上。而且,我国医疗资源分布极不均匀,甚至不如很多经济水平远低于我国的国家或地区。然而基于我国当前疫情的形势,没有必要也不可能对各地医院要求迅速增加人力物力,大批购入ICU所需医疗设施。医疗系统建设是一个长期的战略,“远水不解近渴”,而现在连“远水“都没有。西方国家现在也是“泥菩萨过河自身难保”,不可能在短时间内给我们优先供货,这是一个很大的挑战和问题。

因此,当前的根本的出路还是在于精准防控,即以最小的代价获取最大的利益(相当于性价比),具体而言就是以最低的可控的感染率获取最大的正常化生活。我国一直坚持“动态清零“政策,既不是盲目追求无法做到的”零感染“,也不是“躺平”任由疫情发展,而是追求最大限度地兼顾疫情防控与社会运转。

图5 国内外每10万人ICU床位数比较

其次是疫苗。有人认为美国和英国的疫苗比较好,应该考虑采用,这一点我不反对。“它山之石可以攻玉”,科学技术是没有国界的。我个人也非常赞成择优选择新冠疫苗作为加强针进行接种。不过,当前恰恰是上述两个国家最近最高峰的时候,每日新增病例居然分别达到了170万和80余万之众。因此,疫苗孰优孰劣迄今为止并没有定论,貌似效果均很不满意,至少对于奥密克戎是这样的。遗憾的是,虽然至今中国和西方国家的疫苗接种率都比较高,但是感染率仍然居高不下,不断飙升。

最后提一下药物。且不谈关于抗病毒药物的有效性问题,当前药品供不应求是全世界包括美国都面临的问题。由于众所周知的众多原因,这样的进口药物在我国上市日期,不仅会排在西方国家之后,也会排在像印度这样的国家后面很多。其实,我国是有生产能力的。而且,我国首个抗新冠病毒特效药也已经获批上市。然而,我一直不认为药物是终结疫情的关键因素,除非它们可以早期强效抑制病毒复制,及时消除传染源。

问

您觉得全球疫情大流行将何时结束?

王宇明教授:

这个是一个较难回答的问题,因为我上面提到的那些问题至今无人能够准确回答。而且在当今,虽然疫情暴发已经过去了两年多时间,但近一个月时间内新增病例从3亿增加到4亿人。因此,现在预测仍然比较困难,我觉得大约1~2个月以后可能会看出大体趋势。

如果必须回答,我觉得应该在默里预测的基础上至少再加3个月。然而,预测需要慎重一些,最快有可能是半年,而一年到一年半的可能性仍然存在。为什么我的选择多数是夏天?我认为与此类病毒的特性有关,冠状病毒怕热不怕冷,虽然在大流行时期这一特点并不十分突出。理论上讲,由于南北半球的反季节关系,容易导致流行的循环往复,但是实际上因为南半球的人口比较少,国际南北交流频度不如东西之间,而且当前巴西的情况还不算特别严重,所以有可能在北半球疫情控制结束的时候,全球的疫情也就基本结束了。

为什么把时间延长这么多?

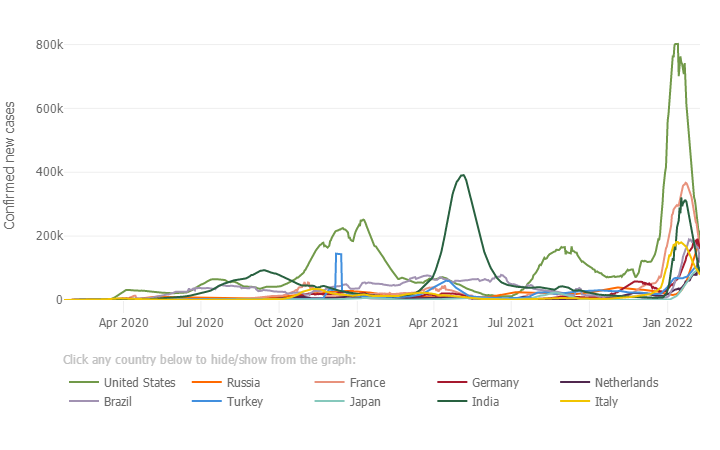

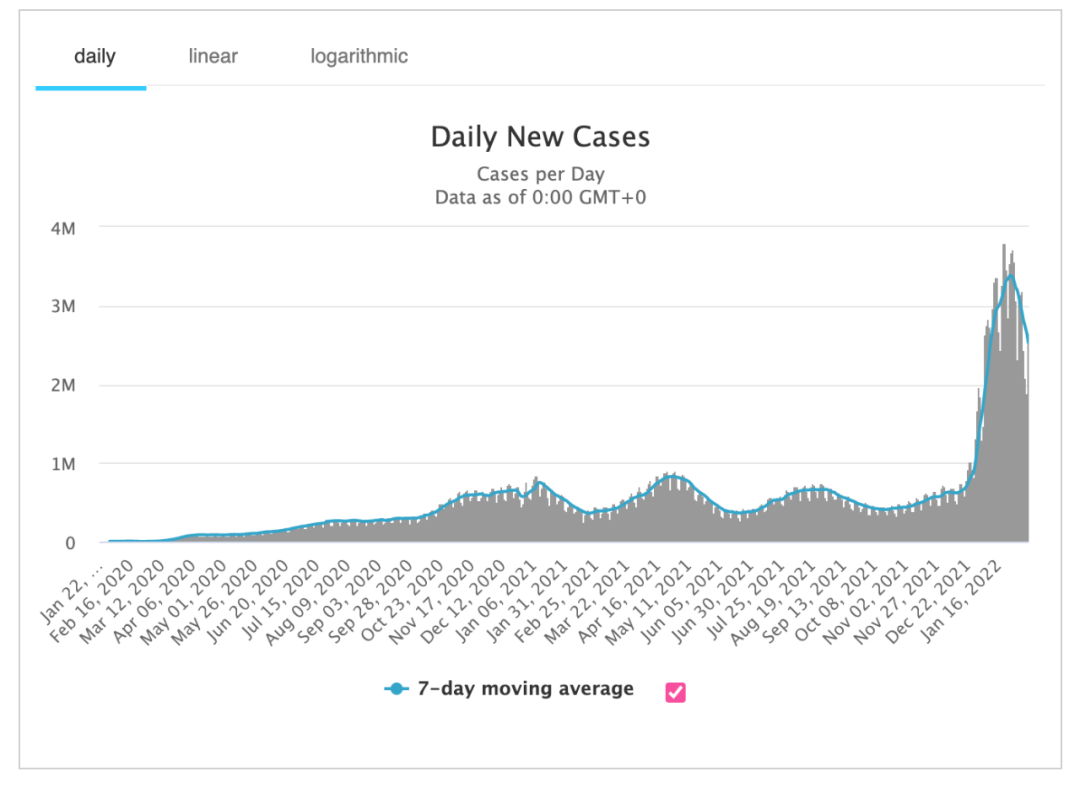

以1918年西班牙流感为例,当时全球有18亿人口,结果有1/3以上的人口被感染。现在全球有76亿多人口,感染人数只有4亿余例,可以算是“小巫见大巫”。图 6和图7均清楚显示全球新增确诊病例曲线,虽然第四波疫情是最大一波疫情,但与西班牙流感相比,仍然只是一个“小巫”。因此,我同意很多网友的意见:“速胜论”可以休矣!

总之,当前全球面对一个非常可怕的共同敌人,把困难想得更多一些,做最坏的打算和最大的努力,对我国和全球人民都有莫大好处。“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”。正值新春之际,我也送上这句古诗,作为献给大家的最美好的祝福。

图6 当前全球疫情最严重国家的确诊新增病例走势

图7 全球单日新增确诊病例曲线,清楚显示第四波疫情也是最大一波疫情

(本文为中国医学论坛报原创整理,未经授权禁止转载)

查看更多