查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

近日,陕西省人民医院赵娜等分析了全球房颤/房扑的疾病负担,发现收缩压升高、超重/肥胖和饮酒是最重要的危险因素。

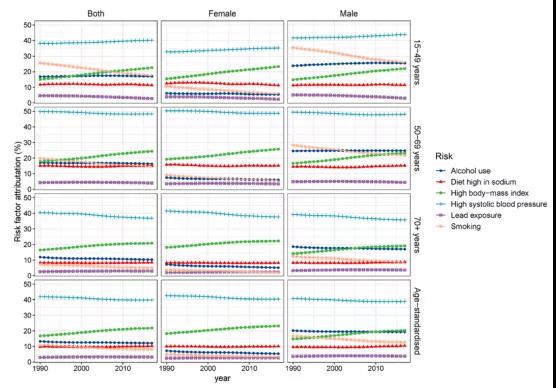

2017年,因房颤/房扑所致疾病负担最重要的危险因素是收缩压升高(归因分数为39.8%),其次为较高的体质指数(归因分数为21.82%)、饮酒、高钠饮食和吸烟等。

其中,吸烟和饮酒对男性影响最大,而较高体质指数对女性则影响最大。而从1990~2017年,收缩压升高对50~69岁的人影响最大。

图1 不同年龄性别人群导致DALY的危险因素人口归因分数

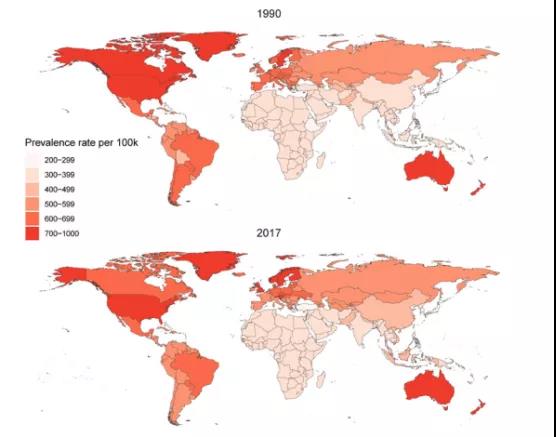

研究显示,1990~2017年,全球房颤/房扑的患病率降低了5.08%,但绝对患者人数从1990年的1910万增加到2017年的3760万(男性1980万),每年平均新增286万病例。

其中,中国的房颤/房扑患病率有所增加。

图2 1990年和2017年全球不同地区人群房颤/房扑年龄标化患病率

研究者还从不同国家和地区社会人口统计学指数(SDI)和不同性别进行了分层分析,该指标涵盖了受教育程度、人均收入水平和国民生产总值等因素。

研究发现,较高SDI值的国家和地区,房颤/房扑患病率较高,而且患病率随SDI值的增长而增加。

具体,北美地区的患病率最高(871.03/10万人年),而亚太高收入地区最低(238.42/10万人年);从1990~2017年,北美高收入地区患病率增幅最高(7.64%),西欧地区患病率降幅最大(9.57%)。

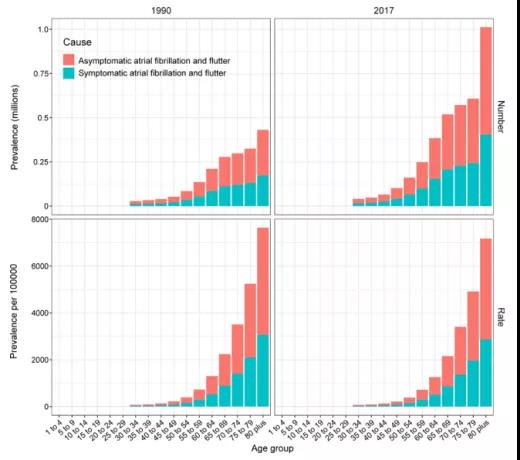

研究还显示,不论是无症状还是症状性房颤/房扑均随增龄而增加;在不同年龄段人群,无症状房颤/房扑的患病率均高于症状性房颤/房扑。

不过,1990~2017年,无症状和症状性房颤/房扑患病率均呈下降趋势。

图3 不同年龄组人群无症状和症状性房颤/房扑患病率和患病人群的分布

此外,1990~2017年,对于女性,东亚地区房颤/房扑患病率增加幅度最大(11.94%),其次是北美和东欧,而西欧地区降低幅度最大;对于男性,东欧地区患病率增幅最大,其次是北美和东亚,而西欧降低幅度最大。

研究显示,除中国外,其他国家及地区男性患病率高于女性。2017年,在中国女性患病率为424.18/10万人年,而男性为403.71/10万人年。

就全球发病率而言,房颤/房扑发病率降低了4.35%,从1990年的39.89/10万人年,降低到2017年的38.16/10万人年,亚太高收入地区减低幅度最大。

2017年,北美高收入地区房颤/房扑发病率最高(75.5/10万人年),其次为大洋洲和西欧;而亚太高收入地区最低(16.16/10万人年)

就疾病负担而言,1990~2017年,全球残疾调整生命年(DALY)率降低了2.53%。

该研究结果是研究者通过分析2017全球疾病负担(GBD)相关数据所得。

来源:Wang L, Ze F, Li J, et al. Trends of global burden of atrial fibrillation/flutter from Global Burden of Disease Study 2017. Heart. 2020 Nov 4:heartjnl-2020-317656. doi: 10.1136/heartjnl-2020-317656.

转自:中国循环杂志

查看更多