查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

管理高血压的第一步就是了解血压水平,这就涉及到量取血压的问题。其中,诊室血压最为“正规”,是当前高血压诊断、分级以及观察降压疗效的主要方法。

但是诊断高血压,仅有诊室血压就够吗?

诊室血压有漏洞,诊室外血压可做重要补充

孤立的“点状”诊室血压测量数值并不能反映测压当时环境因素的作用以及24小时的血压昼夜节律特征,而这可能导致超过45%人群的血压被误判,包括高血压未诊断、白大衣高血压、隐蔽性高血压等[1]。

诊室外血压的重要性凸显。而近些年来,诊室外血压测量也愈来愈受到重视。

比如,2019年更新发布的英国NICE指南[2]与2015年加拿大高血压指南[3]均明确推荐,在初次诊室血压测量的基础上联合此后测量的诊室外血压,确立高血压诊断、观察降压治疗的效果。

而新近发布的《ISH2020国际高血压实践指南》也认为,大多数高血压的确诊和治疗决策仍需要参考诊室外血压的测量结果[4];特别对于那些诊室血压为正常高值或1级高血压(收缩压130-159 mmHg和/或舒张压85-99 mmHg)的人群,应该通过家庭血压监测或动态血压监测来确定高血压的诊断。

与诊室血压相比,诊室外血压不仅有助于明确白大衣高血压及隐蔽性高血压,而且测量结果的重复性更好、与高血压相关的靶器官损害和心血管事件的发生风险更密切[4,5]。

家庭血压监测:改善高血压患者诊断和预后

诊室外血压测量包括动态血压监测和家庭血压监测。

中国高血压联盟《家庭血压监测指南》委员会发布的《2019中国家庭血压监测指南》[6]和美国心脏协会和美国医学会新近发布的《家庭自我血压监测联合政策声明》[7]均明确指出家庭血压监测有助于改善高血压的诊断和管理。

与动态血压监测相似,家庭血压监测可有效鉴别出那些只有在诊室测量血压时才明显升高的“白大衣性高血压”或“白大衣性未控制高血压”,以及仅在家庭测量血压时才显著升高的“隐蔽性高血压”或“隐蔽性未控制高血压”。

这样既可以避免对“白大衣性高血压”患者过度降压治疗产生的潜在风险,也可以及早降低“隐蔽性高血压”的相关心血管病风险[8]。此外,家庭血压监测还有助于提高降压治疗的达标率,更准确地判断高血压患者的预后[6]。

我国《2019中国家庭血压监测指南》建议将家庭血压135/85 mmHg作为诊断高血压或血压尚未控制的阈值。

如果患者诊室血压≥140/90 mmHg,而家庭血压<135/85 mmHg,可诊断为“白大衣性高血压”或“白大衣性未控制高血压”;如果患者诊室血压<140/90 mmHg,而家庭血压≥135/85 mmHg,则可诊断为“隐蔽性高血压”或“隐蔽性未控制高血压”[6]。

鉴于2017年美国高血压指南将130/80 mmHg作为高血压的诊断标准,《家庭自我血压监测联合政策声明》[7]相对应地以130/80 mmHg作为家庭自测血压诊断高血压的阈值。

如何保证家庭血压测量的准确性?血压计的选择很重要。

上述中美两个指导文件[6,7]均建议,使用上臂式示波法全自动电子血压计进行家庭血压测量,选择的血压计应该是按照标准方案进行过准确性验证的,并且需要根据上臂周径大小选择合适的袖带。

建议3~7天为一个家庭血压测量周期,每天早、晚各测量血压一次,每次至少有两个血压读数且间隔1分钟,取所有测量结果的平均值进行血压评估[7]。

此外我国指南还建议,尚未诊断高血压的家庭成员也应定期测量家庭血压,每年至少1次;如果其家庭血压达到血压高值,如130-134/80-84 mmHg,则应增加测量次数,至少每月测量1次血压[6]。

家庭血压监测虽方便可行,但并不能提供患者日常活动和夜间睡眠血压数据,要想更好了解这些数据,还需要进行动态血压监测。

动态血压监测更好诊断和管理白大衣高血压、隐蔽性高血压、夜间高血压

动态血压监测无创且可24小时监测血压,并可计算出白天、夜间和24小时的血压平均值,了解血压节律模式。

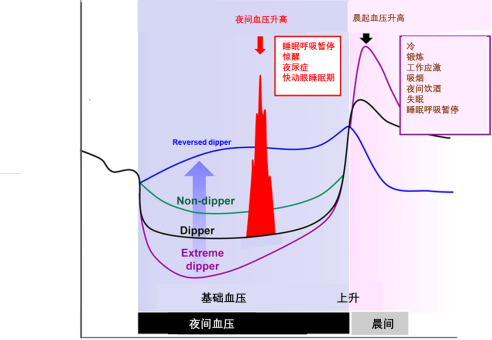

血压昼夜节律曲线分为杓型(入睡后血压下降≥10%)和非杓型(血压下降<10%)两种。也可以细分为四种(图 1):超杓型(入睡后血压下降≥20%)、杓型(血压下降10%~20%)、非杓型(血压下降0%~<10%)和反杓型(夜间血压高于日间血压)[9]。

与杓型相比,非杓型或反杓型血压患者靶器官损害和心血管风险较高,超杓型患者的脑出血风险明显增加。

图1 正常和异常的血压昼夜节律模式[10]

《浙江省动态血压监测临床应用和操作规范专家共识(2020版)》建议筛查白大衣高血压或隐蔽性高血压;识别异常的 24 h 血压模式;评估高血压治疗效果;评估晨间高血压和晨间血压升高;评估阻塞性睡眠呼吸暂停引起的高血压;识别各种原因的低血压,包括自主神经功能障碍、药物和体位等;评估血压变异性;评估血压与心率的关系时,可进行动态血压测量[9,11]。

目前公认的动态血压正常值是 24 h 平均血压 <130/80 mmHg,日间平均血压 <135/85 mmHg,夜间平均血压 <120/70 mmHg。超过正常值可考虑为高血压。

有了这些全天候的血压监测手段,就可更好地诊断白大衣高血压、隐蔽性高血压,以及夜间高血压。

为了降低高血压的危害,建议对诊室血压正常但具有多重高危因素、靶器官损害和合并症患者进行动态血压监测,尤其是糖尿病、慢性肾病和阻塞性睡眠呼吸暂停患者。

对于夜间高血压患者,研究表明,应用长半衰期药物和高谷峰比药物,如培哚普利、氨氯地平等降压药物,能更有效降低夜间血压,帮助患者24小时血压变化曲线趋近正常,从而降低靶器官损害,改善临床预后[12,13],ACEI与钙拮抗剂合用也具有类似效果。

由于肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)具有鲜明的昼夜节律,并且在夜间睡眠激活;一项荟萃分析结果表明,与早晨服用降压药相比,入睡前服用ACEI/ARB类药物或长效钙拮抗剂可以更有效降低患者夜间收缩压和舒张压(比白天服用药物者分别低6.3 mmHg和3.2 mmHg)[14]。

有临床研究证据显示,与单药降压相比,两种或两种以上的降压药联用,特别是长效降压药联用,通过显著降低夜间血压、纠正昼夜节律异常,获得了更有效改善靶器官损害、预防心脑血管事件的效果[15]。

总之,不能仅以诊室测血压作为高血压诊治的唯一标准。

尤其在发现诊室血压升高时,建议结合家庭血压和动态血压监测,完善高血压靶器官损害的筛查,从血压数值、心血管危险分层等方面多维度、立体化地准确诊断高血压及高血压亚型,最大化地做到精准施治,才能达到有效、全程控制患者血压、降低心血管事件的治疗目标。

专家简介

戚玮琳 教授

戚玮琳,医学博士,复旦大学附属华山医院心内科主任医师, 多年致力于心血管药物的临床研究,尤其擅长高血压、高脂血症、心力衰竭、冠心病、心律失常等心血管疾病的优化药物治疗

曾任中国中西医结合学会心血管病分会、中华医学会流行病分会循证医学学组、上海医学会心血管病分会心力衰竭学组委员

来源:中国循环杂志

查看更多