查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

1岁5月余男童,入院前34天,患儿摔倒于一下水道篦子上,后头颈部交界处正中插入下水道篦子上翘起的一枚生锈金属钉约5 cm。(头CT:铁钉紧贴脑干,扎进皮肤5 cm,进入颅内1 cm,与椎动脉距离5 mm),以“颈部异物取出术后34天,伴发热”入院,查体:头颈交界处后部正中可见一长约8 cm纵行手术疤痕,愈合良好,颈抵抗(+),双侧巴氏征阳性,布氏征阳性。脑脊液细胞数增高,多核细胞78.5%,脑脊液糖低,蛋白高,脑脊液培养提示:茄病镰刀菌,小脑下囊肿穿刺引流液二代测序:镰刀菌属,序列数:19。头颅增强核磁:枕骨术后改变:枕部局部缺失,局部可见囊状改变,范围约1.0x3.2 cm,与颅内蛛网膜下腔相通,术区信号混杂,小片状及线状强化,周围软组织水肿,颈椎椎管内硬脊膜强化,右后颅窝硬膜下积液。右侧后颅窝局限性脑膜略增厚强化,寰枕水平背侧小脑下方囊性影囊壁强化。故考虑中枢神经系统感染(茄病镰刀菌)。

镰刀菌属(Fusarium spp.)是广泛存在于土壤和植物中的丝状霉菌,生态适应性强,能够侵染植物,感染人和动物。近些年来由镰刀菌引起恶性血液病、骨髓移植、器官移植、化疗、严重烧伤等免疫抑制患者的感染逐渐增多,得到了高度关注。临床上常见的致病镰刀菌包括:茄病镰刀菌(Fusarium solani)、尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)、轮枝镰刀菌(Fusarium verticillioides)、胶孢镰刀菌(Fusarium subglutinans)等,可引起浅表性、局部侵入性和播散性感染。在免疫功能正常的个体中,镰刀菌属感染主要包括角膜炎、甲真菌病和外伤引起的局部软组织感染。镰刀菌性角膜炎最常由茄病镰刀菌所致,而镰刀菌性甲真菌病最常由尖孢镰刀菌所致。在免疫功能缺陷患者中,镰刀菌是继曲霉菌病之后的第二大最常见的人类霉菌感染源,可引起全身播散性感染,死亡率超过50%。

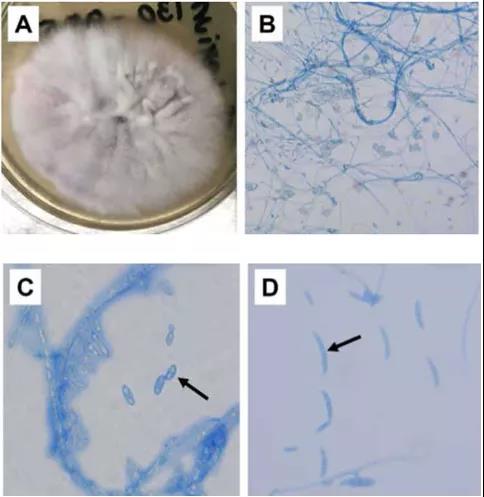

肉眼观,镰刀菌是快速生长的透明霉菌,呈白色。当它们成熟时,中心着色深而外缘着色浅,这种颜色变化很大,从粉红色或紫色到棕褐色或橙色、蓝绿色或蓝棕色。在透明培养基上的菌落着色浅。镜下可见菌丝和大、小孢子,都具有分隔(图1B)。镰刀菌小孢子短而呈椭圆形,可能有一个分隔(图1C);大孢子有分隔,形似独木舟,是镰刀菌的典型特征(图1D)。

图1 镰刀菌的宏观和微观形态。(A)肉眼观,菌落为白色棉状,呈浅紫色。(B)镜下观,菌丝和大孢子形态(乳酚棉蓝染色;×400倍)。(C)小孢子(乳酚棉蓝染色;×1000倍),箭头指向具有单个分隔的小孢子。(D)大孢子(乳酚棉蓝染色;×1000倍),箭头指向有许多分隔的大孢子

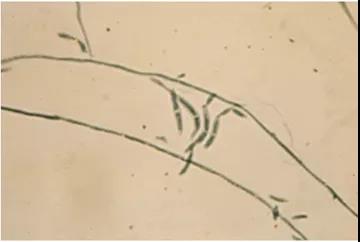

图2 镰刀菌属的独木舟状分生孢子(乳酚棉蓝染色;×400倍)

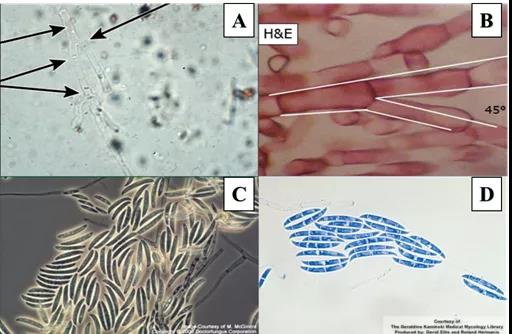

图3 (A)镰刀菌的分隔透明菌丝直径为3 ~ 8微米,分枝呈锐角。(B)HE染色皮肤活检,显示有分隔的透明菌丝呈45°锐角分支。(C)尖孢镰刀菌(×630倍)。(D)茄病镰刀菌,患者患有镰刀菌性角膜炎

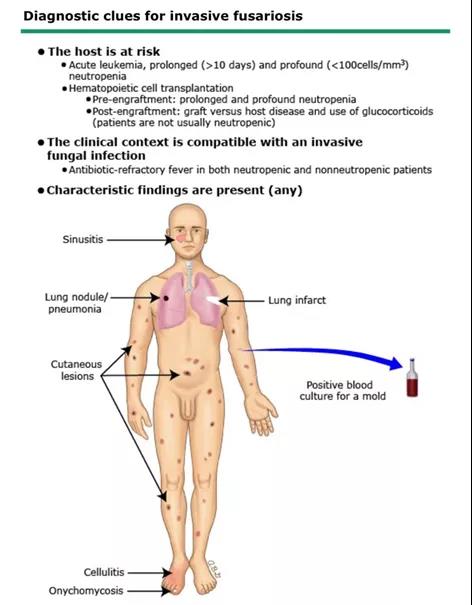

对于免疫力正常的人群来说,有些镰刀菌是机会致病菌,主要引起局部感染。侵袭性和播散性感染几乎仅发生于严重的免疫功能受损患者中,尤其是长期中性粒细胞减少症和严重的T细胞免疫功能缺陷患者。血液系统恶性肿瘤患者主要在中性粒细胞减少期间受到感染,这种情况常见于接受诱导化疗的白血病患者。粒细胞和巨噬细胞在对该菌的免疫防御上起着重要作用。

茄病镰刀菌被认为是最具毒性的镰刀菌种,某些镰刀菌会产生对农作物具有破坏性的真菌毒素,当与污染的谷物一起食用时,会导致真菌中毒。镰刀菌通过血管入侵和直接破坏组织引起侵袭性疾病,并具有霉菌毒素等多种毒力因子,可抑制体液和细胞免疫,也可引起过敏反应,还能粘附于假体材料,并产生蛋白酶和胶原酶。镰刀菌属可产生一种水溶性镰刀菌毒素即丁烯酸内酯,体内外实验表明丁烯酸内酯对心肌具有明显的毒性作用。

固有免疫在防御镰刀菌中起着重要作用。在γ-干扰素、粒细胞集落刺激因子、粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子和IL-15的介导下,巨噬细胞和中性粒细胞会破坏镰刀菌菌丝。IL-15发挥效应是通过IL-8的释放和菌丝的直接刺激介导的。Toll样受体在真菌感染的固有免疫过程中逐渐受到重视,但目前对镰刀菌病和Toll样受体还了解甚少。

免疫功能正常患者中,角膜炎和甲真菌病是最常见的镰刀菌感染表现。播散性镰刀菌感染会发生真菌血症合并多器官损伤。

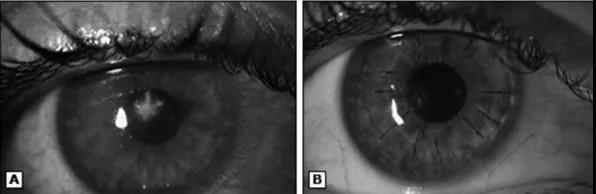

1. 镰刀菌性角膜炎:与其他病因引起的角膜炎相似,包括眼痛、光敏感、流泪和结膜充血。与细菌性角膜炎相比,真菌性角膜炎患者的体征和症状较少且不明显。在后期可出现化脓和前房积脓,最终可导致角膜穿孔。

图4 真菌性角膜炎,30岁女性,每天佩戴软性隐形眼镜。(A)角膜中央浸润进展。(B)在诊断后8天行中央7mm角膜移植以控制真菌感染

2. 甲真菌病:指甲损伤或皮肤真菌感染易使患者患甲真菌病。与其他真菌感染相似,起初指甲的一部分呈白色、黄色或褐色,然后逐渐扩展直至整个指甲,好发于脚指甲的近端,常与急性或亚急性甲沟炎并存。

图5 镰刀菌性甲真菌病,近端指甲呈白色,指甲中部呈褐色,与邻近皮肤的甲沟炎有关。

3. 皮肤浅表感染:镰刀菌也可引起典型的皮癣感染,如指间三角区摩擦红斑、足癣、足底过度角化。

图6 足部浅表感染

4. 皮肤深层感染:通常出现在创伤、烧伤或已存在的甲真菌病部位,呈局限性损害。也有文献报道出现过蜂窝织炎、溃疡、脓肿、着色真菌病等。

图7 镰刀菌引起皮肤局限性深层感染

5. 镰刀菌也可引起慢性鼻窦炎、肺炎、眼内炎、骨髓炎、化脓性关节炎、脑脓肿、膀胱炎和腹膜炎等,这些感染的临床表现与其他真菌引起的感染相似。

1. 合格痰液经直接镜检发现菌丝,真菌培养2次阳性。

2. 支气管肺泡灌洗液经直接镜检发现菌丝,真菌培养阳性。

3. 血液标本检测1,3-β-D葡聚糖(G试验)连续2次阳性,或血培养阳性。与侵袭性曲霉菌不同,40%-75%的镰刀菌感染病例可以在血标本中培养出镰刀菌。血液标本真菌抗体测定作为疾病动态监测指标有临床意义,但不能用于早期诊断。血液标本各种真菌PCR测定方法,包括二步法、巢式和实时PCR技术,虽然灵敏度高,但容易污染,其临床诊断价值有待进一步研究。

4. 组织病理学检查:在组织标本中发现有隔,成锐角分支的菌丝,但是其菌丝与曲霉菌的菌丝难以区分。

七、诊断

镰刀菌病的诊断主要根据宿主因素、临床表现(75%的镰刀菌病会有皮肤表现)、真菌培养、组织病理学检查。镰刀菌病诊断的直接证据是从组织或其他样本中发现菌丝或培养出镰刀菌,如指甲刮片、角膜病灶刮片、皮肤刮片、呼吸道分泌物、血液培养等。

在免疫功能缺陷患者中,应对所有可疑皮肤病变的患者进行病灶活检及血液培养,存在以下两个表现即提示播散性镰刀菌病:

1.皮肤损伤:包括创伤部位蜂窝织炎、指间三角区摩擦红斑、甲真菌病等;

2.血培养阳性。

镰刀菌病很难治疗,尤其是播散性镰刀菌病的病死率很高。体外药敏试验结果表明氟康唑、伊曲康唑、氟胞嘧啶对镰刀菌无抗菌活性,目前主要治疗方法是联合应用伏立康唑和两性霉素B。

1. 镰刀菌性角膜炎

一线疗法包括单独局部使用抗真菌药或与全身性抗真菌药物联合使用。那他霉素混悬液(5mg/ml)是局部治疗的传统首选药物,但两性霉素B滴剂(1.5 mg/mL)也已用于治疗。局部用伏立康唑越来越受眼科医师的青睐。局部用药首先应该一个小时使用1次,随后根据患者对药物的反应调整用药。

在严重病例中,通常加用伏立康唑进行全身性治疗。对于住院患者,伏立康唑的负荷剂量为一次6 mg/kg、每12小时1次、静脉给药、给药2剂,然后静脉给药、一次4 mg/kg、每12小时1次。对于门诊患者,可给予其口服伏立康唑负荷剂量,即一次400 mg、口服、每12小时1次、给药2剂,然后改为一次200 mg、口服、一日2次。

2. 镰刀菌性甲真菌病

相比伊曲康唑,更新型的三唑类药物伏立康唑和泊沙康唑的体外抗镰刀菌活性更强。对镰刀菌引起甲真菌病的免疫功能受损患者,多用口服伏立康唑:负荷剂量一次400mg、每12小时口服1次、给药2剂,然后一次200mg、口服、一日2次。对于全身性抗真菌治疗无效的患者,可采用在全身性治疗的基础上辅助拔甲和局部两性霉素B治疗,但严重免疫功能受损患者通常避免使用该治疗方法。感染通常需治疗数月,具体持续时间取决于患者免疫抑制的总体状态和对治疗的反应。

3. 镰刀菌中枢神经系统感染

对于儿童,伏立康唑:负荷剂量9 mg/kg IV,每12小时一次;维持剂量, 8 mg/kg IV,每12小时一次。两性霉素B脂质体:5 - 7.5 mg/kg ×d-1 IV。

作者:北京儿童医院 尤圣杰、刘冰

本文首发自BCH儿童感染

查看更多