查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:河北医科大学第三医院、首都医科大学附属北京天坛医院神经病学 白海威

研究背景

机械血栓切除术(mechanical thrombectomy,MT)是治疗前循环大血管闭塞引起的急性缺血性卒中的推荐方法。然而在早期时间窗内进行MT后,尽管达到血流再灌注,但临床结局不一定是良好的。对于临床上面临的该问题,目前尚没有最佳的影像选择标准。我们假设在这种情况下,基线灌注成像可能有助于预测MT后的临床结局。

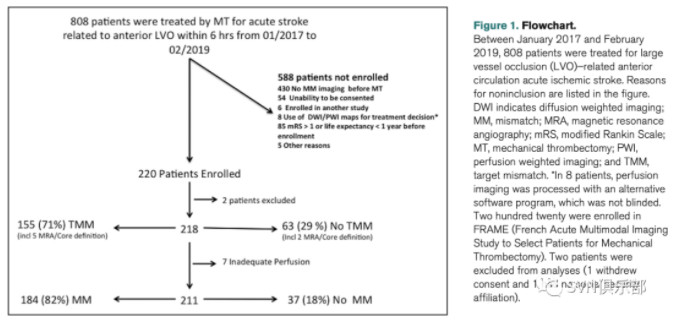

研究者设计了一项研究用以评估发病6小时内接受MT治疗的前循环大血管闭塞(large vessel occlusion, LVO)相关急性缺血性卒中(acute ischemic stroke, AIS)人群,并在3个月时确定不同灌注成像的发生率及其与功能结局的关系。研究人员在对灌注成像结果不知情的前提下,根据目前的建议(即不需要特定的高级成像选择标准)对患者进行管理,目的是通过神经影像评估如何能够筛选出血管开通治疗的更适宜人群,采用了目标不匹配(target mismatch, TMM)和不匹配(mismatch,MM)两个评价指标。

研究方法

研究者开展了一项前瞻性多中心队列研究,对6小时内接受MT治疗的LVO相关AIS患者进行了研究。治疗决策和3个月时的改良Rankin量表(modified Rankin Scale, mRS)的评估是在对基线灌注成像结果不知情的情况下进行的。研究小组的定义基于预先定义的影像资料:目标不匹配(TMM;核心体积<70ml,不匹配率>1.2且不匹配体积>10ml)与非TMM,或不匹配(MM;不匹配率>1.2且不匹配体积>10ml)与非MM。基于基线的影像学资料和是否达到再灌注(扩展脑梗死溶栓分级expanded thrombolysis in cerebral infarction score, eTICI 2bc3)比较3个月时的功能恢复。

主要结局为发病3个月后mRS评分为0~2的功能恢复率。次要结局为发病3个月后mRS评分为0~1的完全恢复率、发病3天的良好临床反应率(NIHSS评分较初始缺失≥8分的改善或评分≤1分)、3个月死亡率、症状性颅内出血发生率(在AIS发作后3天内发生脑出血,且NIHSS评分比入院时或出血前的最初24小时测量的最高评分恶化≥4分)以及梗死体积增长[在基线时缺血核心的体积(基于RAPID软件)和在DWI(B1000)或非增强计算机断层扫描上24小时随访扫描上手动勾画的梗死体积]。

研究结果

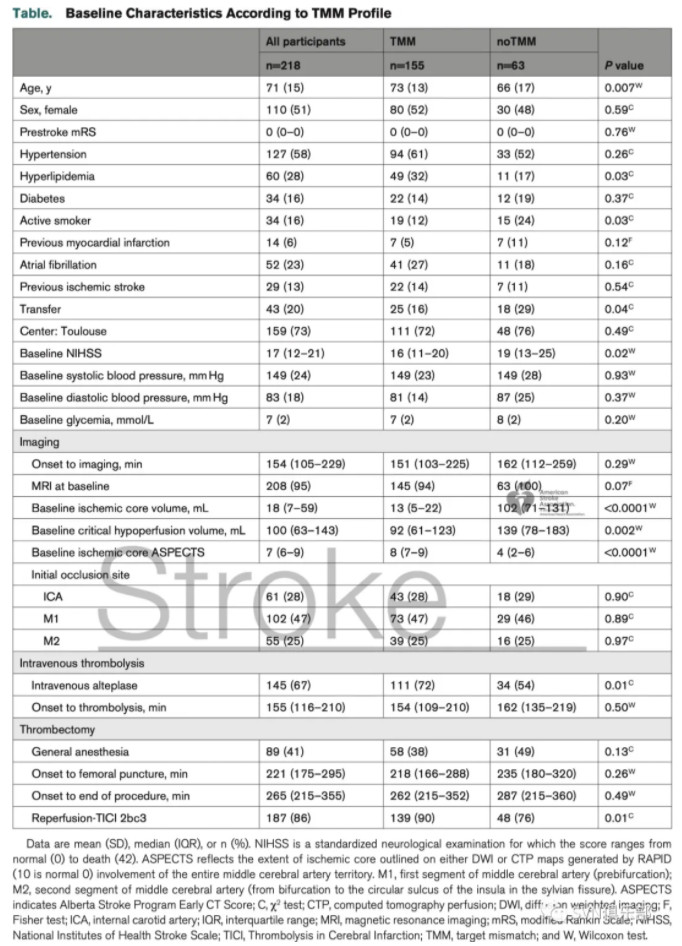

该研究共纳入218例患者(平均年龄71±15岁;基线NIHSS评分中位数17),灌注成像资料为155(71%)TMM,再灌注(eTICI 2bc3)率达到了86%(Table),在TMM和MM(Table Ⅰ)患者中更常见。在这项研究中,研究人员对灌注成像结果是不知情的,且低ASPECTS评分或者大的DWI病变不是排除标准,所以TMM的发生率(70%)低于之前HERMES合作组荟萃分析提到的90%。

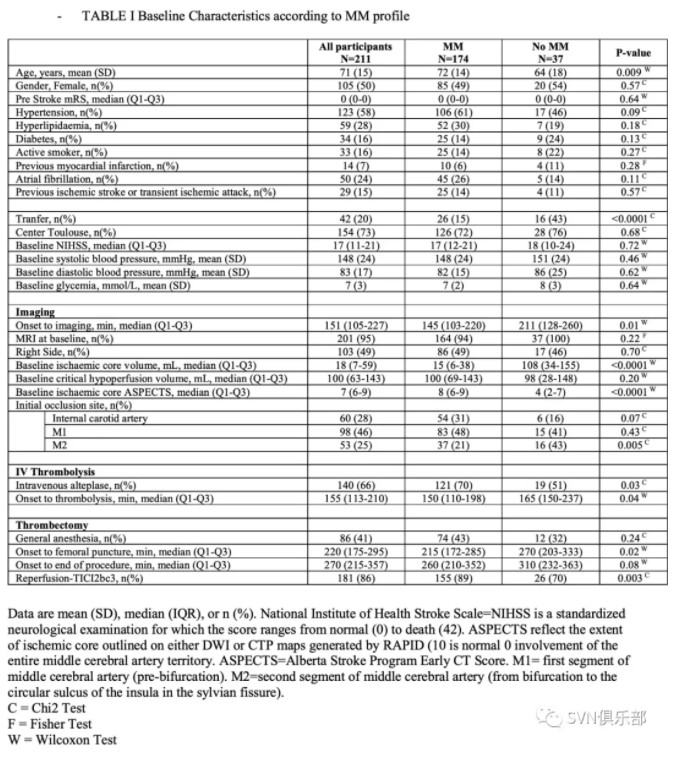

灌注成像资料为174(82%)MM(TableⅠ)。

主要结局

总体功能恢复率为54%(Figure 2A)。TMM(Figure 2A)和MM(Figure 3A)均与3个月时功能恢复率较高独立相关,调整后的OR值TMM为3.3(95%CI,1.4~7.9),MM为5.9(95%CI,1.8~19.6)。

在Figure 2B和Figure 3B中作者采用Breslow-Day检验方法分析了两组患者MT后再灌注与功能结局之间的关系。在TMM和MM患者中,再灌注与较高的功能恢复率相关,但在那些没有MM的患者中没有相关性。TMM组再灌注患者(R+)功能恢复率为64%,非再灌注患者(R−)为38%[OR,3.0(95%CI,1.02~8.7),P=0.05],非TMM组这些比率无统计学意义[R+,35%versus R-,33%;OR,1.1(95%CI,0.32~3.7),P=0.88](Figure 2B)。MM组再灌注患者(R+)功能恢复率(60%)明显高于非再灌注(R−)患者(32%)[OR,3.3(95%CI,1.2~9.3),P=0.02],而非MM组则无统计学意义[R+,35% versusR-,45%;OR,0.64(95%CI, 0.15~2.7),P=0.54](Figure 3B)。

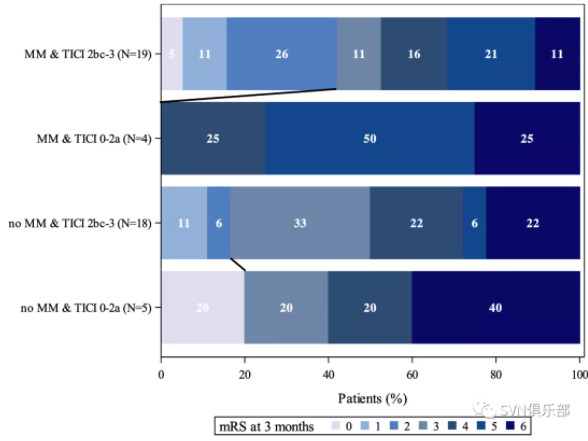

在这项研究中发现46例大面积脑梗死(>70 ml)患者中有一半(22%)存在MM。有趣的是,存在MM的患者,42%的再灌注患者3个月后经历了功能恢复,而在无再灌注的情况下则没有(Figure Ⅰ)。

Figure Ⅰ. Functional outcome according to MM profile and reperfusion in patients with a core lesion volume >70 ml.

次要结局

TMM与3个月时完全恢复率较高独立相关[TMM, 41% versus no TMM, 17%; aOR, 3.0 (95%CI, 1.2~7.6), P=0.02](Figure 2A)。MM则无统计学意义(P=0.07)(Figure 3A)。在TMM和MM患者中,再灌注与较高的完全恢复率相关。TMM组再灌注患者(R+)完全恢复率为45%,非再灌注患者(R−)为0%[OR,27.4(95%CI,1.5~507.4), P=0.03](Figure 2B)。MM组再灌注患者(R+)完全恢复率(41%)明显高于非再灌注患者(R−)(0%)[OR,26.8(95%CI,1.5~485.6),P=0.03],而非MM组则无统计学意义[R+,15% versus R-, 36%; OR, 0.32(95%CI, 0.06~1.6), P=0.17](Figure 3B)。TMM[aOR,2.9(95%CI,1.3~6.5)]与MM[aOR,3.4(95%CI,1.2~9.4)]均与发病3天的更高的良好临床反应率独立相关,而与3个月死亡率、症状性颅内出血发生率以及梗死体积增长均无相关性。

研究结论

在这项队列研究中,无论梗死体积大小,约80%的大血管闭塞相关急性缺血性卒中患者存在半暗带。灌注成像可预测对MT的临床反应。本文作者结论表明MM可能有助于识别在早期时间窗内对血管内再灌注有良好结局的患者,并为未来的临床试验提供信息。

Q

本文的亮点是什么?

A

本文采用了TMM与MM两个评价指标,尤其MM分组为本文的亮点。MM在既往研究中并不常用,它只纳入了不匹配率及不匹配体积两个标准,并未考虑核心梗死体积。结合本文得出的结论,提示我们对于发病6小时内的患者应进一步寻找可使更多患者获益于MT的影像学参数。

Q

文中提到的Breslow-Day检验方法是什么?本文为何选用此方法进行统计学分析?

A

在临床研究中,比较不同层或不同组之间的OR值时,有多种选择。其中在文献中最常见到的是交互作用,这种方法要求先拟合模型(model-based),在模型里构建交互项,然后看交互项的P值,根据交互项的P值来确定不同层的OR值是否有差异。当样本量比较小的时候,采用model-based方法去拟合模型的时候相对困难,此时可选用简单的方法,不去构建模型,而是基于各层出现事件的人数和百分比去计算。通常有2种方法可以去比较组间OR值有无差异,即Cochran-Mantel-Haenszel检验(简称为CMH检验)和Breslow-Day检验,这两种方法的最大优势是无需构建模型。但具体而言,文献中应用更多的是CMH检验。

首先CMH检验比Breslow-Day检验要求的样本量要更小,这是它最大的优势。两种方法均可通过比较2个层或2个组之间的OR值之间的差异然后得出P值,其背后的方法学是χ2检验的思想。在比较有效率时,当列变量(反应变量)为二分类变量时,可采用Breslow-Day检验对不同分层的OR值进行一致性检验。本文中Figure 2B用再灌注进行分层,比较TMM、非TMM两组之间的OR值有无差异,此时有3个变量,即TMM/非TMM、eTICI、mRS评分。

Q

本文的主要结局是发病3个月后的神经功能恢复,如采用影像学终点作为主要结局是否可行?

A

如果是Ⅱ期临床试验或探索性研究,可采用影像学终点作为主要结局减少样本量进行一些探索,但如果需要得出更为确定、临床上能够让患者更加获益的结果,一般还是选择临床上更接近的终点如死亡率或mRS评分,且目前mRS评分在溶栓或取栓相关研究中均作为黄金标准的主要结局。如应用影像学终点作为主要结局,则一定要有能够从临床或机制上说得通的、确实与大家更为关注的临床终点有直接关联或前后因果关系的影像学终点。

Q

如何解释文中列出的一些数据与通过条形图显示的数据计算出来的结果并不一致的情况?

A

条形图中展示的比例数字是进行四舍五入后得出的结果,但文中的结果则是用整体数据计算出来的,所以得出的百分比不尽一致。原则上来讲,二者应该是一致的。作者应该通过一个表格把每组详细的频数、百分比及OR值展示出来,而不是像文中的主效应表格缺失。

Q

对于Figure 3中,为什么非MM组未成功再灌注患者功能恢复的比例反而高于成功再灌注患者?

A

非MM组总患者数为37,可能与样本量较小有关。另一方面,对于不存在MM的患者,梗死体积已经形成,通过MT实现再灌注后,更容易出现出血转化、高灌注综合征,可能导致结局不好。虽然比例有差异,但并无统计学差异。

来源:SVN俱乐部

转载已获授权,其他账号转载请联系原账号

查看更多