查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

脑卒中分为缺血性脑卒中和出血性卒中,其中缺血性脑卒中是最常见的脑血管疾病类型,占我国脑卒中的70%左右。缺血性脑卒中根据TOAST病因分型,分为大动脉粥样硬化型、心源性栓塞型、小动脉闭塞型、其他明确病因型和不明原因型5种类型。

缺血性脑卒中(cerebral ischemic stroke)又称脑梗死(cerebral infarction),是指各种脑血管病变所致的脑部血液供应障碍,导致局部脑组织缺血、缺氧性坏死,从而迅速出现相应的神经功能缺损的一类临床综合征。

缺血性脑卒中(脑梗死)既是急症又是慢病,通常将其分为急性期、恢复期和后遗症期。缺血性脑卒中急性期的时间划分尚不统一,《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》指出一般指发病后2周内,轻型1周内,重型1个月内。恢复期一般指发病2周左右到6个月。后遗症期指发病6个月以上。

缺血性脑卒中的急性期治疗:

一、血压控制

约70%的缺血性脑卒中患者急性期血压升高,多数患者在卒中后24小时内血压自发降低。病情稳定而无颅内高压或其他严重并发症的患者,24小时后血压水平基本可反映其病前水平,因此,急性缺血性脑卒中血压的调控应遵循个体化、慎重、适度原则。

《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》推荐缺血性脑卒中后24小时内血压升高的患者应谨慎处理,但有紧急降压指征的患者除外,这些患者包括血压持续升高至收缩压≥200mmHg或舒张压≥110mmHg,或伴有严重心功能不全、主动脉夹层、高血压脑病的患者。

缺血性脑卒中后24小时内有紧急降压指征的患者可给予降压治疗,但须严密观察血压变化;降压药《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》推荐使用拉贝洛尔、尼卡地平等静脉药物,应避免使用引起血压急剧下降的药物如硝普钠、硝酸甘油。

2019《中国脑血管病临床管理指南——缺血性脑血管病临床管理》推荐:

(1)对于血压<220/120 mm Hg,未接受静脉阿替普酶(rt-PA)或血管内治疗并且没有并发症需要紧急降压治疗的患者,在缺血性脑卒中后最初的48~72小时内启动或重新启动降压治疗对于预防死亡或重度残疾无效。

(2)对于未接受静脉rt-PA或血管内治疗的患者,如血压≥220/120 mmHg,同时不伴有其他需要紧急降压治疗的并发症,在发病初期48~72 小时内启动或重新启动降压治疗的疗效无法确定,在卒中发作后最初24小时内将血压降低15%可能是合理的。

(3)对于缺血性脑卒中患者,如伴有其他共病(如同时合并有急性冠状动脉事件、急性心功能衰竭、主动脉夹层、溶栓后出血转化或先兆子痫/子痫),早期降压治疗是有指征的,初始血压降低15%可能是安全的。

启动或恢复降压治疗的时机:《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》推荐卒中后病情稳定,若血压持续≥140/90mmHg,无禁忌证,可于起病数天后恢复使用发病前服用的降压药或开始启动降压治疗。

降压目标值:一般为低于140/90mmHg。老年(≥65岁)患者<150/90mmHg,如果能够耐受可进一步降至140/90mmHg以下。

准备静脉溶栓及桥接血管内取栓者,《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》推荐应控制收缩压<180mmHg、舒张压<100mmHg。对未接受静脉溶栓而计划进行动脉内治疗的患者血压管理可参照该标准,根据血管开通情况控制术后的血压水平,避免过度灌注或低灌注。

《急性缺血性卒中血管内治疗中国指南2018》推荐接受血管内取栓治疗的患者在术前、术中及治疗结束后24小时内,血压控制在180/105mmHg以下。

二、心源性缺血性脑卒中的抗栓治疗

心房颤动致心源性缺血性脑卒中的抗栓治疗 心房颤动是导致心源性栓塞的常见原因。所有发生过脑卒中事件的心房颤动患者均推荐进行长期口服抗凝治疗。

口服抗凝血药主要分为两大类:一类是传统抗凝血药即维生素K拮抗剂华法林;另一类是新型口服抗凝血药即NOACs,包括达比加群、利伐沙班等。

对伴有心房颤动(包括阵发性)的缺血性脑卒中或TIA患者,《中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2014》和2019《中国脑血管病临床管理指南——缺血性脑血管病临床管理》均推荐使用华法林(目标剂量维持INR在2.0~3.0)或NOACs进行抗凝治疗,以预防再发的血栓栓塞事件,选择何种药物应结合个体化因素综合考虑。

对于伴有心房颤动的缺血性脑卒中或短暂性脑缺血发作(TIA)患者,建议根据缺血的严重程度和出血性转化的风险选择抗凝时机。2019《中国脑血管病临床管理指南——缺血性脑血管病临床管理》推荐的抗凝治疗启动时机:

(1)对于非大面积脑梗死和未合并其他出血风险的心源性栓塞患者,建议在2周内启动抗凝治疗;对于出血风险高,栓塞面积大或血压控制不良的患者,抗凝时间应延长到2周之后。

(2)抗凝的时机要考虑卒中病灶大小和严重程度,建议TIA后1 日即可抗凝;非致残性的小面积梗死,应在3 日后抗凝,中度面积梗死应在6日后使用;而大面积梗死应等待至少2~3周。

(3)对于大多数有心房颤动的急性缺血性脑卒中患者,在发病后4~14日内开始口服抗凝治疗是合理的。

三、心源性缺血性脑卒中常用治疗药物

(一)抗凝血药

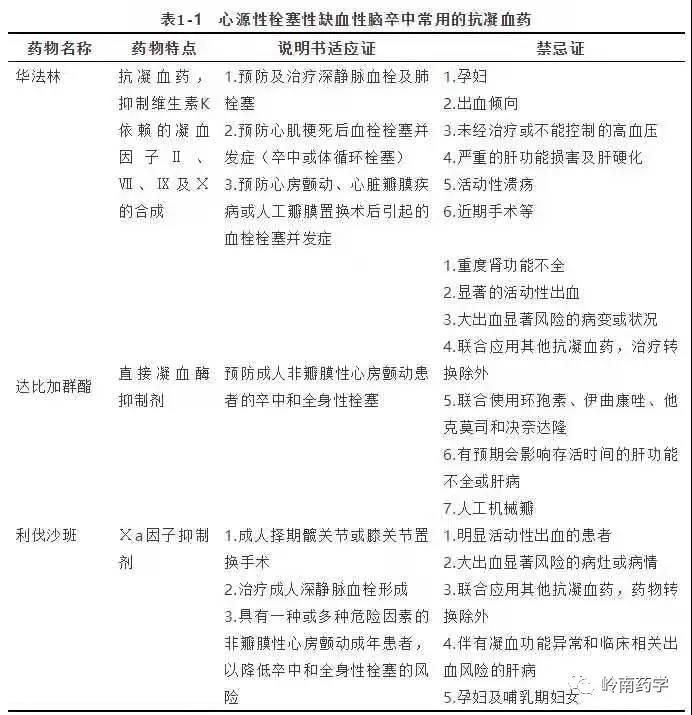

心源性栓塞性缺血性脑卒中《中国心源性卒中防治指南(2019)》推荐根据CHA2DS2-VASc评分,如果男性评分≥2分、女性评分≥3分推荐抗凝治疗。常用的口服抗凝血药有华法林、达比加群、利伐沙班等。

传统口服抗凝血药华法林的适应证最为广泛,心房颤动、心脏瓣膜疾病或人工瓣膜置换术后均可使用,但华法林抗凝作用的影响因素很多,包括基因多态性、年龄、性别、种族、身高、体重、病理生理状况、合用药物、饮食等,因此,需要经常监测凝血指标,通过国际标准化比值(INR)来调整剂量。

新型口服抗凝血药达比加群、利伐沙班抗凝作用的影响因素较少,不需经常监测凝血指标,但禁用于人工机械瓣置换的患者。心源性栓塞性缺血性脑卒中常用的抗凝血药见表2-6。

常见处方审核案例详解

案例一

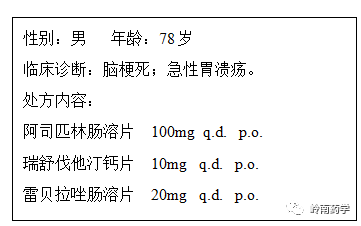

【处方描述】

【处方问题】遴选药品不适宜:急性胃溃疡患者禁用阿司匹林。

【机制分析】阿司匹林是非心源性栓塞脑梗死二级预防首选的抗血小板药,如无禁忌证,对所有非心源性栓塞性缺血性脑卒中或TIA患者均应给予阿司匹林预防脑卒中复发及其他心血管事件的发生。而对于脑梗死合并消化性溃疡的患者,使用阿司匹林是禁忌的,因为阿司匹林会导致消化道不良反应,包括从轻微的消化不良到致命性的消化性溃疡出血和穿孔。

阿司匹林致消化道损伤的机制包括局部作用以及全身作用。

①局部作用:阿司匹林对消化道黏膜有直接刺激作用,可直接作用于胃黏膜的磷脂层,破坏胃黏膜的疏水保护屏障;在胃内崩解使白三烯等细胞毒性物质释放增多,进而刺激并损伤胃黏膜;也可损伤肠黏膜屏障;

②全身作用:阿司匹林可使环氧合酶(COX)活性中心的丝氨酸乙酰化,抑制胃黏膜的COX-1和COX-2活性,导致前列腺素(PG)生成减少。PG主要调控胃肠道血流和黏膜的功能。PG生成减少是阿司匹林引起胃肠道黏膜损伤的主要原因。

使用抗血小板药易发生消化道损伤的人群包括65岁以上的老年人;有消化道出血、溃疡病史;有消化不良或有胃食管反流症状;双联抗血小板治疗的患者;合用华法林等抗凝血药的患者;合用非甾体抗炎药(NSAID)或糖皮质激素的患者;此外,还包括幽门螺杆菌(Hp)感染、吸烟、饮酒等。

患者为78岁老年男性,合并急性胃溃疡,使用阿司匹林进行二级预防,其导致消化道出血的风险大大增加。有研究报道,既往有消化道疾病病史的患者使用阿司匹林出现消化道损伤的风险明显增加,发生过消化性溃疡出血的患者其风险增加13倍。阿司匹林肠溶片说明书【禁忌】项下注明急性胃肠道溃疡或出血体质患者禁用,该患者诊断为急性胃溃疡,应避免使用阿司匹林。

综上所述,该患者不宜使用阿司匹林,因此,本处方属遴选药品不适宜,存在用药禁忌。

【干预建议】建议停用阿司匹林肠溶片,待患者急性胃溃疡治疗好转后再考虑恢复使用。

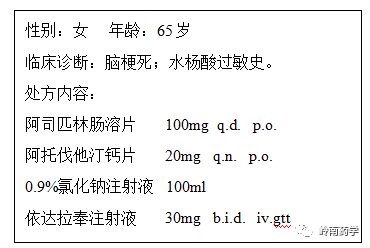

案例二

【处方描述】

【处方问题】遴选药品不适宜:有水杨酸过敏史的患者禁用阿司匹林。

【机制分析】阿司匹林口服后经胃肠道完全吸收,并迅速降解为主要代谢产物水杨酸。该患者有水杨酸过敏史,服用阿司匹林后,其代谢产物水杨酸会导致患者过敏。阿司匹林肠溶片说明书【禁忌】项下也注明对阿司匹林或其他水杨酸盐过敏禁用阿司匹林肠溶片。该患者既往有水杨酸过敏史,不宜使用阿司匹林。因此,本处方属遴选药品不适宜。

【干预建议】建议停用阿司匹林肠溶片,改用氯吡格雷抗血小板治疗。

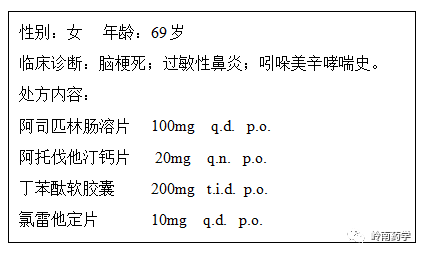

案例三

【处方描述】

【处方问题】遴选药品不适宜:非甾体抗炎药导致哮喘史禁用阿司匹林。

【机制分析】阿司匹林哮喘是指由阿司匹林引发的哮喘,是阿司匹林的一种常见不良反应。《阿司匹林在动脉粥样硬化性心血管疾病中的临床应用:中国专家共识(2016)》将服用阿司匹林数分钟或数小时后出现的支气管痉挛引起的剧烈哮喘发作称为阿司匹林哮喘,表现为服药后先出现鼻部卡他症状,继之出现哮喘,同时伴有黏膜充血、发绀、大汗淋漓、端坐呼吸、烦躁不安。从2014年起,全球哮喘防治倡议组织(GINA)在发布的《全球哮喘处理和预防策略》中,已将阿司匹林哮喘更名为阿司匹林引起的呼吸道疾病(aspirin-exacerbated respiratory disease,AERD)。

从现有的研究来看,AERD的发生可能与花生四烯酸代谢失调有关。花生四烯酸经COX-1代谢途径可生成舒张支气管的前列腺素PGE2,经5-脂加氧酶代谢途径生成的半胱氨酰白三烯类则可强烈诱发支气管收缩、黏液分泌、鼻黏膜肿胀和气道水肿,吸引嗜酸性粒细胞进入气道。当患者使用非甾体抗炎药(NSAID)时,COX-1途径被阻断,而5-脂加氧酶途径则正常工作,花生四烯酸代谢失调,最终导致患者AERD的发生。

阿司匹林和吲哚美辛均为NSAID,患者有吲哚美辛哮喘史,使用阿司匹林可导致AERD的发生;且阿司匹林肠溶片说明书【禁忌】项下注明水杨酸盐或含水杨酸物质、非甾体抗炎药导致哮喘史的患者禁用阿司匹林肠溶片。该患者选用阿司匹林不适宜,因此,本处方属遴选药品不适宜。

【干预建议】建议停用阿司匹林肠溶片,改用氯吡格雷片抗血小板治疗。

来源:岭南药学

查看更多