查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

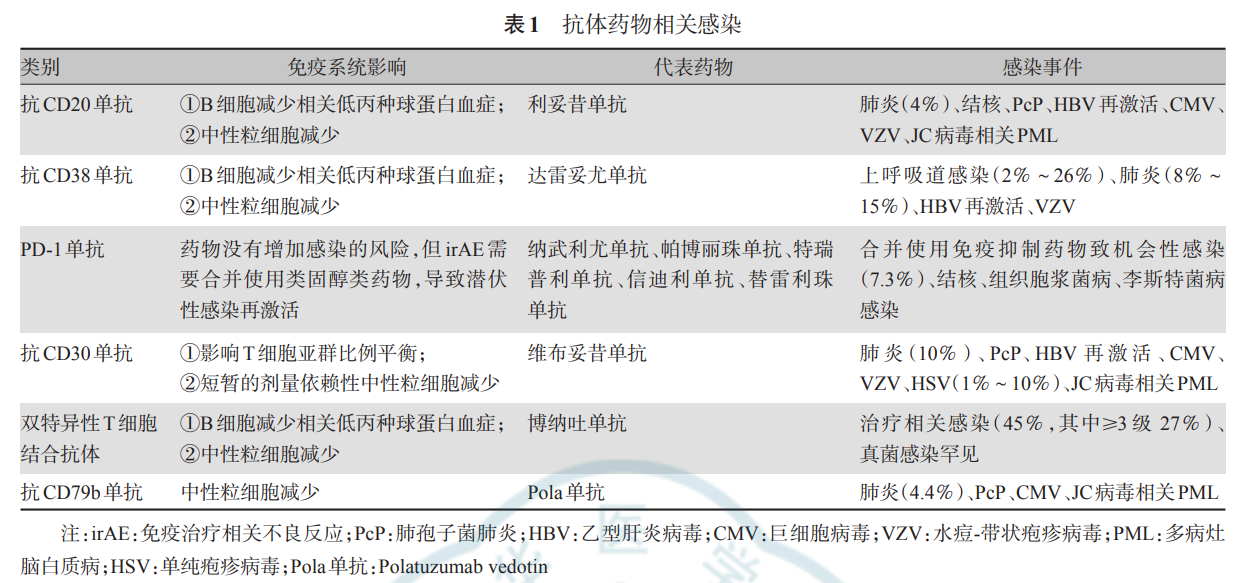

免疫治疗药物包括抗CD20单抗、抗CD38单抗、免疫检查点抑制剂、抗CD30单抗、双特异性抗体(BiTE)、抗CD79b单抗等已经上市和即将在国内上市的抗体药物(表1)。

表1抗体药物相关感染

抗体药物的免疫抑制主要作用机制包括:

①抑制B细胞免疫:外周血B细胞(包括CD19阴性浆细胞和CD19阳性浆母细胞)的快速及明显减少,可导致低丙种球蛋白血症,如BiTE、抗CD20单抗及抗CD38单抗。

②抑制T细胞免疫:如抗CD30单抗,通过杀死CD30阳性细胞,诱导免疫失调;通过细胞旁作用,杀伤体内T淋巴细胞(尤其是CD8+细胞),严重影响T细胞亚群比例平衡,导致感染发生。

③治疗相关中性粒细胞减少:免疫治疗中普遍存在。

④合并免疫抑制剂增加感染风险:如PD-1单抗常可引起免疫治疗相关不良反应(irAE),后者通常需要使用免疫抑制剂,这将进一步增加患者对致病做生物的易感性。

1.抗CD20单抗:

利妥昔单抗(Rituximab)单药治疗时,≥3级中性粒细胞减少症发生率为4.2%~10.0%,感染以轻度和中度为主,常见的严重感染是肺炎(4%)。肺孢子菌肺炎(PcP)、巨细胞病毒(CMV)、水痘-带状疱疹病毒(VZV)、结核、严重西尼罗脑炎和巴贝斯虫病亦有报道。也可能引发合并JC病毒感染导致的多病灶脑白质病(PML)和乙型肝炎病毒(HBV)激活。

2.抗CD38单抗:

达雷妥尤单抗(Daratumumab)单药治疗主要引起<3级的上呼吸道感染(21%);与化疗药和(或)靶向药联合应用增加感染风险,≥ 3级中性粒细胞减少症发生率为12%~75%,≥3级感染发生率为23%~28%,上呼吸道感染发生率为2%~26%,肺炎发生率为8%~15%,复发难治患者较初治患者感染风险高。另外,治疗期间易出现VZV感染和HBV再激活。

3.免疫检查点抑制剂:

主要包括PD-1/PD-L1抗体和CTLA-4抗体等。PD-1单抗引起的irAE常需要使用免疫抑制剂,这将导致机会性感染,发生率可达7.3%。结核、组织胞浆菌病和李斯特菌病也有报道。

4.抗CD30单抗:

维布妥昔单抗(Brentuximab vedotin,BV)单药治疗时,≥3级中性粒细胞减少发生率为29%。联合AVD方案时,其发生率增加到58%,且在第1个疗程时中性粒细胞减少性发热的发生率可达9%。常见感染为肺炎(10%)。VZV和单纯疱疹病毒(HSV)感染发生率为1%~10%,PcP发生率为0.1%~1%,易出现CMV和HBV再激活。JC病毒感染所致的PML需高度警惕,可诱发死亡。

5.BiTE:

博纳吐单抗(Blinatumomab)单药治疗时,≥3级中性粒细胞减少发生率为18%~32%,治疗相关感染发生率为45%,其中≥3级感染发生率为27%。真菌感染较为罕见。长期连续输注期间(2~4周)需关注静脉导管相关感染。

6.抗CD79b单抗:

Polatuzumab vedotin(简称Pola单抗)单药治疗时,≥3级中性粒细胞减少症发生率为40%,肺炎发生率为4.4%;联合苯达莫司汀加利妥昔单抗治疗时,≥3级中性粒细胞减少发生率达46.2%,中性粒细胞减少性发热发生率为43.6%,≥ 3级感染发生率为23.1%,严重致命性感染发生率为10.2%。严重感染包括败血症、肺炎(包括PcP和其他真菌性肺炎)、疱疹病毒和CMV感染。

引用本文: 中华医学会血液学分会感染学组, 中华医学会血液学分会淋巴细胞疾病学组, 中国临床肿瘤学会(CSCO)抗淋巴瘤联盟. 血液肿瘤免疫及靶向药物治疗相关性感染预防及诊治中国专家共识(2021年版) [J] . 中华血液学杂志, 2021, 42(9) : 717-727. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2021.09.002.

查看更多