查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:铜川市人民医院 刘栋 耿丹 陈斌

前言

川崎病又称皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种免疫相关的全身血管炎性疾病,目前病因不明,多数学者认为可能与多种病原体入侵和基因易感有关。川崎病常伴有出多种严重的并发症,如:贫血、肝功能异常、心肌酶异常、低钠血症、冠状动脉扩张、冠状动脉瘤等,有报道称川崎病患儿中贫血的发生率可高达72.3%。但川崎病发生贫血的机理目前并不十分明确,本文试图通过案例,结合文献学习,对川崎病与贫血之间的关系进行分析讨论。

案例经过

患儿女,1岁9个月,体重11kg。患儿入院前4天5小时出现发热,体温最高达39.9℃,有寒战,无抽搐发作。入院前1天8小时患儿出现皮疹,伴痒感。有咳嗽,喉中有痰,无气喘,有声音嘶哑,无呼吸困难及喉喘鸣。有流涕,伴打喷嚏,剧烈咳嗽后有呕吐,共3次,无腹胀,食纳欠佳,大便昨日至今晨4次,呈蛋花汤样,小便量可。

体格检查:体温38.1℃,脉搏122次/分,呼吸40次/分,身高85cm,体重10kg。神志清楚,精神欠佳,颜面、躯干皮肤苍黄,颜面、躯干及臀部可见散在红色斑片状皮疹,部分融合成片,压之褪色,无出血点,颜面略浮肿。双侧颈部可触及数个约0.8×1.0大小淋巴结,质中,活动度可,无触痛。球结膜稍充血,口周无发绀,口唇黏膜潮红,可见杨梅舌,咽充血,双侧扁桃体Ⅰ°肿大,无分泌物,颈软,呼吸稍促,三凹征阴性。双肺呼吸音粗,可闻及痰鸣、未闻及固定湿啰音。腹软,肝脾肋下未触及,肠鸣音正常。

该患儿入院前一天在我市另一家三级医院检测血常规,血红蛋白133.00 g/L、红细胞计数4.82×1012/L。10月12日门诊以“川崎病?”收住院。住院期间3次静注人免疫球蛋白2g/kg,输注过程中患者均无寒战、皮疹、恶心等不良反应。出院诊断:1.难治性型川崎病;2.贫血(中度)。

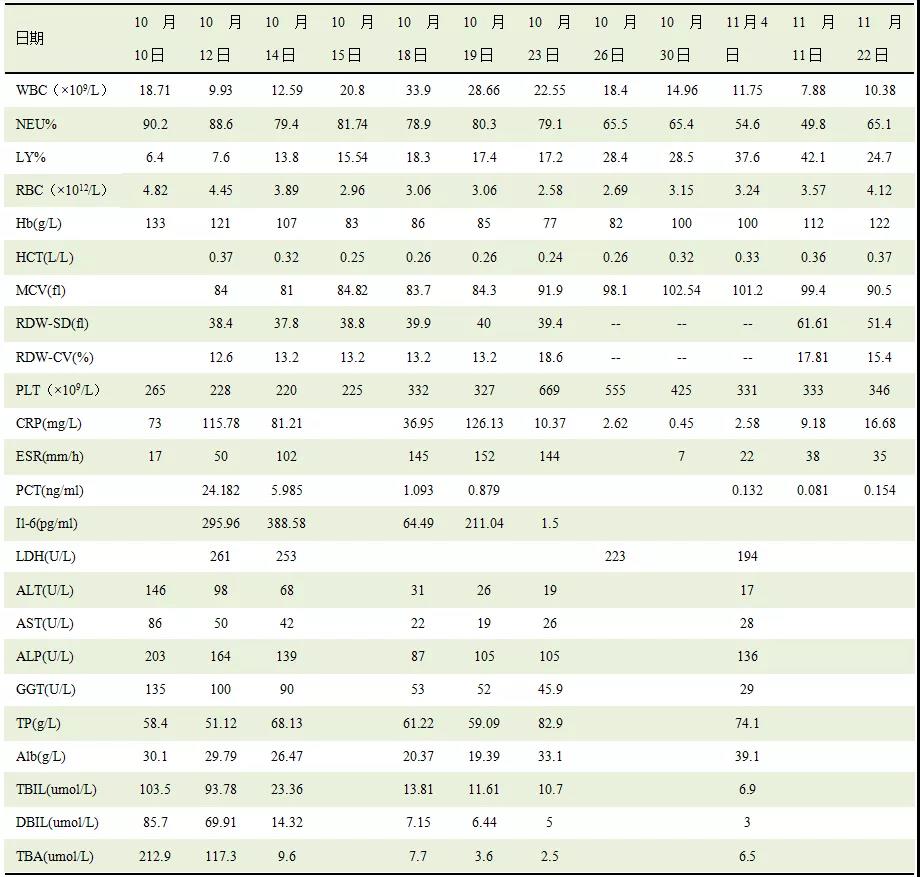

历次实验室检测结果如下:

“--”是由于红细胞体积重度大小不等,红细胞直方图出现双峰,故该指标无法计算。当日血细胞形态分析均提示“红细胞体积重度大小不等,可见晚幼红细胞”。

其他检查结果:MP-Ab1:320阳性;血型:A型,Rh(+);多次肾功、电解质、尿常规均未见异常;EB病毒核酸及抗体均为阴性;两次血液细菌培养均为阴性;两次腹部超声未见明显异常。

案例分析

经过文献学习,川崎病出现贫血可能有以下原因:

1. 感染导致的贫血。感染性贫血主要包括炎性贫血和感染导致的溶血两种情况。

(1)炎症性贫血(anemia of inflammation,AOI),又称慢性病性贫血,是感染、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、慢性肾脏疾病和其他炎性疾病的常见并发症,AOI的病理生理机制虽未完全阐明,但已经明确炎症细胞因子释放可导致海帕西啶(hepcidin)合成分泌增多,机体铁稳态异常,进而导致铁限制性红细胞生成,是其发生的最重要原因。

海帕西啶,也称为铁调素或肝脏抗菌多肽,是一种急性期铁调节蛋白。它可以作用于巨噬细胞、肠上皮细胞和肝细胞膜上的膜铁转运蛋白1(FP1),铁调素和FP1结合后,抑制铁从上述细胞中输出。

铁调素还可以通过调节小肠隐窝细胞β2微球蛋白/组织相容性复合物/转铁蛋白受体1(β2M/HFE/TfR1)的功能,导致铁转运蛋白表达减少,从而抑制小肠上皮细胞对铁的吸收。此外铁调素还可能作用于巨噬细胞,通过调节β2M/HFE/TfR1复合物的功能,影响与铁释放有关的蛋白的表达,导致巨噬细胞释放铁减少。

因此,铁调素是一种调节机体铁水平的负性调节激素,而在感染性疾病中铁调素表达增加。炎性状态下诱导铁调素合成的主要炎性细胞因子是IL-6。多项研究表明,川崎病与多种病原体感染有关,如金黄色葡萄球菌、多种链球菌、人类冠状病毒、登革热病毒等。

尽管该患儿细菌培养均为阴性,但支原体抗体滴度明显升高(1:320阳性),WBC、PCT、IL-6、ESR等感染指标也明显升高,那么,该患儿是否发生了AOI?从AOI的概念可知,AOI又称为慢性病贫血,而该患儿既往无相关慢性疾病,且在短短几天之内,出现了急性贫血,血红蛋白快速下降,因此,该患儿虽然有感染存在,但贫血应该不是AOI所导致。

(2)感染导致的溶血:感染患者体内可检测到许多由细菌和病毒分泌的溶血素,此类感染患者常表现出溶血的特点,如贫血、高热、黄疸和LDH升高等,溶血程度通常取决于感染的严重程度。

感染导致的溶血的机制较为复杂,既有病原体对红细胞的直接破坏,也有细菌毒素对红细胞的直接作用,还有受感染的红细胞的流变学特性发生改变,使红细胞在微循环中通过更缓慢,更容易遭到机械性破坏等多种机制。

该患儿感染证据明确(WBC、NEU、CRP、PCT、IL-6、ESR均升高)、胆红素升高且以直接胆红素升高为主(TBIL 93.78 μmol/L,DBI 69.91μmol/L),LDH也升高(268U/L),10月26日血细胞形态分析提示“红细胞体积重度大小不等,可见晚幼红细胞”。因此,结合前文,该患儿血红蛋白快速下降可能系感染所导致的溶血的可能性较大,溶血部位主要考虑为血管外溶血。

2、注射丙种球蛋白(IVIG)后发生溶血:目前,川崎病标准治疗方案是IVIG2 g/kg联合阿司匹林30~50mg/kg口服治疗。如发生耐药,则可考虑给予第2剂IVIG2g/kg。研究显示川崎病患者在单次注射IVIG后溶血性贫血的发生率约0.06%~16%,而在第二次输注的患者中高达44%。

溶血的机制可能为IVIG制剂中所含的抗A和抗B与川崎病患儿红细胞上的A型和B型血型抗原结合,从而发生免疫性溶血。IVIG中的抗A或抗B抗体,属于IgG2抗体,FCGRIIa(CD32a)是巨噬细胞上主要的IgG受体,能够识别IgG2从而导致FC-GRIIa依赖的清除而发生溶血。

同时,还有研究认为5岁以下川崎病患儿红细胞上的A型和B型血型抗原易和含有较多抗A成分的IVIG制剂反应发生溶血。另有研究显示,应用IVIG后可能通过其中含有的血凝素引起溶血,或通过IgG络合物激活补体通路而导致溶血的红细胞增多。尤其在应用第二剂IVIG后,因为累积效应使溶血性贫血的发生率增加。

该患儿住院期间先后3次输注IVIG,血红蛋白谷值为第三次输注后48h内。而无论是感染所致的溶血,还是注射IVIG后发生溶血,其RBC、WBC、胆红素、LDH等实验室指标的变化基本相似。

因此,该患儿注射IVIG后发生溶血可能性极大。但注射IVIG后发生溶血主要为血管内溶血,发生急性血管内溶血后最常见的是血红蛋白尿,而该患儿尿液分析一直未见异常,因此,尽管这一机制的可能性不能排除,但仍应首先考虑感染所致的血管外溶血。

3、川崎病患儿发生贫血以及贫血的程度还可能与一些高危因素相关:

(1)高炎症水平:川崎病的本质是炎症因子的瀑布连锁反应,川崎病患儿可能存在自身过度的炎症反应,大量促炎细胞因子招募更多的巨噬细胞,相应的FcgRIIa依赖吞噬红细胞的效应增强,可加重溶血反应。

(2)非O型血:尽管目前IVIG制剂的抗A和抗B的效价均为1:64,但对于川崎病这类炎症水平较高的患者,依然容易导致非O型患儿发生溶血性贫血。而O型患儿,由于红细胞表面不含有A抗原和B抗原,因此,输注IVIG制剂后几乎不会发生溶血反应。

(3)肥胖:这是因为IVIG剂量是根据体重计算而来,超重患儿更可能被输注更多的IVIG制剂,从而加重免疫反应。

(4)还有文献报道,川崎病患儿可能存在基因易感性,这也可能与溶血的发生相关。该患儿血型为A型,红细胞上存在A抗原,在过度的炎症反应下,发生溶血的风险较高。已经有文献报道,川崎病患儿使用IVIG前后血红蛋白差值在12~68 g/L之间。

综上,该患儿的贫血主要考虑由川崎病所致。其贫血的形态学分类为:正细胞正色素非均一性贫血,贫血的病因和机制主要考虑为感染导致的血管外溶血。但该患儿多次输注IVIG,且存在输注IVIG后发生溶血的高风险因素(A型及高炎症因子水平),因此,输注IVIG后的血管内溶血并不能完全排除。稍有遗憾的是,该患儿一直未进行网织红细胞和血清结合珠蛋白检测,这将为鉴别血管内和血管外溶血提供一定支持。

总结

贫血作为临床上最为常见的症状,导致贫血的原因有数百种之多。贫血的程度、进展速度与导致贫血的原因、患者的代偿能力等密切相关,患者的临床表现差异极大。因此对于贫血的治疗因病而异。病因治疗是贫血治疗的关键。所有贫血都应该在查明病因的基础上进行治疗。检验人员充分了解各种因素导致贫血的机制,有助于与临床进行更为有效的沟通,及时建议临床采取更为合理的监测指标。

来源:检验医学

查看更多