查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

持续性多形性室速和室颤

室性心律失常是临床上十分常见的心律失常,主要包括室性早搏(简称室早)、室性心动过速(简称室速)、心室扑动(简称室扑)和心室颤动(简称室颤)。

室性心律失常多发生在诊断明确的结构性心脏病和离子通道病患者,但在心脏结构正常的人群中并非少见。室性心律失常的临床表现差异很大,患者可以毫无症状,也可有明确的心悸或黑矇,甚至发生心脏性猝死(SCD)。

在许多基础心脏疾病患者,室性心律失常多伴随出现,而在有些心脏异常的患者,室性心律失常可能为患者最早或唯一的临床表现。由于室性心律失常的危险分层和预后判断复杂,因此,治疗策略需根据患者的具体情况确定。

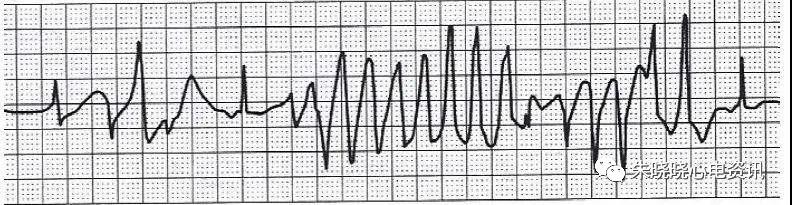

持续性多形性室速和室颤

多形性室速是指QRS波形态可以清楚识别但连续发生变化(提示心室激动顺序不断改变)、频率大于100次/分的室性心律失常。多形性室速患者在窦性心律时QT间期可正常或延长,发生在QT 间期延长患者的多形性室速,其QRS波常围绕心电图等电位线扭转,故又称之为TdP。

TdP在发作前常出现典型的长-短心室周期变化,在通常情况下,患者的QT间期在窦性心律时是延长的。TdP常与药物和电解质紊乱所致的延迟复极密切相关,因此,发生TdP时应积极寻找并纠正相关诱发因素。

多形性室速是在同一次室速发作过程中显示多种不同形态的QRS波,而室颤的不同之处在于是一种QRS波群难于明确识别的紊乱性室性心律失常。由于发生机制和基本治疗策略的不同,正确识别和诊断多形性室速、TdP和室颤非常重要。

4.1

流行病学特征

无结构性心脏病的多形性室速或室颤通常发生在遗传性心律失常综合征患者,如LQTS、SQTS、CPVT、Brugada综合征或ERS。遗传性心律失常综合征的发病率目前尚无确切的统计数据,通常有家族聚集现象,但也有散发的病例。

合并结构性心脏病的多形性室速或室颤最多见于冠心病患者,在心梗的急性期,室颤的发生率大约为15%,数天后下降为3%,约80%的室颤发生在心梗后6h内。

发生在急性心梗期间的室颤所致的心脏骤停,1年的复发率不到2%。相反,若室颤所致心脏停搏发生在慢性心肌缺血时,1年的复发率大于30%,在结构性心脏病患者中多形性室速或室颤及其复发的危险因素除了冠心病外,还包括心肌病、左室功能异常、房室传导阻滞、室内传导阻滞、左室肥厚、非特异性ST-T异常、非持续性室性心律失常、高血压、高血脂、吸烟、肥胖、糖耐量异常、老年和饮酒等。

4.2

病因和机制

LQTS、SQTS、CPVT、Brugada综合征和ERS等遗传性心律失常综合征患者的心脏并无结构性变化,但常发生多形性室速或室颤。研究证实,CPVT的相关基因突变目前已证实有6种:

RyR2、CASQ2、KCNJ2、ANK2、TRDN 和CALMI;

LQTS的相关突变基因证实至少有10种,包括KCNQ1、KCNH2、SCN5A、ANK2、KCNE1、KCNE2、KCNJ2、CACNA1C、CAV3和SCN4B;

SQTS 的相关基因证实有5种:KCNH2、KCNQ1、KCNJ2、CACNA1C及CACNB2;

Brugada综合征至少与12种基因异常有关,而编码心肌细胞钠通道的SCN5A基因突变仍是最主要的病因;

ERS被认为与心外膜短暂外向钾电流(Ito)电流增强有关。

合并结构性心脏病的多形性室速或室颤最多见于冠心病,其次为DCM、ARVC、复杂的先天性心脏病、瓣膜病和心肌炎等。

多形性室速或室颤的电生理机制主要为折返。室颤的发生需要触发因素和维持基质。无论是否存在结构性心脏病,室颤易被反复出现、联律间期较短、形态固定的室早诱发。触发室颤的室早最常见于浦肯野纤维和右室流出道,与触发活动尤其是早后除极有关。室颤的维持基质包括固有异质性和动态不稳定性。

前者包括心室本身的复杂解剖结构、遗传因素所致心肌细胞离子通道的异常以及各种结构性心脏病导致心肌组织结构的异常。

动态不稳定性指动作电位、激动传导速度和有效不应期受激动节律影响而发生的动态变化。室颤的维持机制包括多发子波学说和局灶驱动学说。多发子波学说认为室颤是独立的子波围绕大量不可兴奋的组织随机扩散的结果。室颤的维持依赖于子波的数量,当子波数量不足时,它们或是衰减,或是相互融合成为一个激动波阵面,使得颤动恢复为较规则的心动过速或者扑动。

局灶驱动学说认为室颤由相对稳定的局灶高频电活动(转子)驱动。转子不断发出快速而连续的波阵面,在传导过程中由于遇到解剖障碍或不应期产生了波裂和大量不稳定的无序子波,称之为颤动样传导。转子具有空间不稳定性和时间不稳定性。

前者指转子可以游走、扭曲甚至破裂,后者指转子并不是持续存在,而是不断被新的转子取代。然而,无论是多发子波学说还是局灶驱动学说,都无法完全解释室颤过程中的所有现象。同一个心脏在不同的时间段室颤的维持机制不同,甚至在同一时间段心室不同区域室颤的维持机制也不同,这充分说明室颤维持机制的复杂性。

4.3

临床表现

对于无结构性心脏病患者,多形性室速或室颤发生时通常没有前驱症状,即使出现症状也是非特异性的,如胸部不适、心悸、气短及虚弱。合并结构性心脏病患者发生多形性室速或室颤前多有相应的基础心脏疾病的表现,如冠心病、HCM 和DCM、ARVC、心衰等的相应临床表现。

有些患者可有晕厥、心悸等与室性心律失常发生有关的病史。多形性室速或室颤一旦发生可造成晕厥、意识丧失、抽搐、呼吸停止,抢救不及时最终导致死亡。体格检查可见意识丧失,四肢搐,心音消失,大动脉搏动消失,血压测不出,并出现紫绀和瞳孔散大。

4.4

诊断、预后评估和危险分层

多形性室速或室颤的诊断主要依据临床表现和心电图特征。多形性室速的心电图特征表现为QRS波形态不一、无明显等电位线和(或)电轴多变。室颤的心电图表现为QRS波、ST段与T波完全消失,代之以形态不同、振幅大小各异和极不规则的颤动波。窦性心律时的心电图可能出现提示诊断的重要线索,因此需特别关注窦性心律时的心电图有无QT间期延长或缩短、Brugada综合征、低钾血症、心室复极异常、心肌缺血和室早等心电图表现。

4.4.1

无结构性心脏病患者

发生在无结构性心脏病的多形性室速或室颤患者可能预示有遗传性心律失常综合征倾向,应尽可能在接近室性心律失常发生的时期内记录到静息的12导联心电图,这有助于正确诊断。

Valsava动作或高位心前区导联可能会提高12导联心电图诊断这类触发灶的敏感性。此外,室早后及站立位的QRS波和QT间期改变有助于识别出异常的J波或QT间期。动态监测有助于发现睡眠期间的QTc延长。基因检测在评估疑有遗传性心律失常综合征患者方面能发挥着重要作用,对于这类患者的家族成员筛查也具有重要价值。

4.4.1.1

运动试验

静息状态下12导联心电图正常,运动时发生多形性室早或双向性室速提示CPVT 的诊断。对于静息状态下QT 间期处于临界状态的LQTS,运动试验同样具有诊断价值。心率增快时QTc不缩短支持LQTS的诊断。运动试验的恢复期可发现基线状态下心电图正常的Brugada综合征或LQTS患者。

4.4.1.2

药物试验

多种药物试验已被用于评估无结构性心脏病合并多形性室速/室颤患者。静脉应用钠通道阻滞剂激发试验有助于诊断Brugada综合征;肾上腺素激发试验有助于诊断LQTS,特别是LQTS 1型和2型;异丙肾上腺素激发试验可用于识别早期ARVC,尽管目前实践中还很少应用。此外,异丙肾上腺素激发试验可用于负荷试验阴性的CPVT患者的家族性筛查。腺苷可用于揭示基线心电图诊断不典型的WPW 综合征。

4.4.1.3

尸检及基因检测

针对原因不明的猝死患者,需进行专业的尸检以明确是否为SCD。如怀疑为SCD而尸检结果正常,应进一步行基因检测以识别患者死亡的遗传学因素,从而明确猝死风险是否会危及其他家庭成员。无论是否进行尸检,都应进行标准的心脏组织学检查。此外,应对患者血液和其他体液进行毒理学和分子病理学分析。

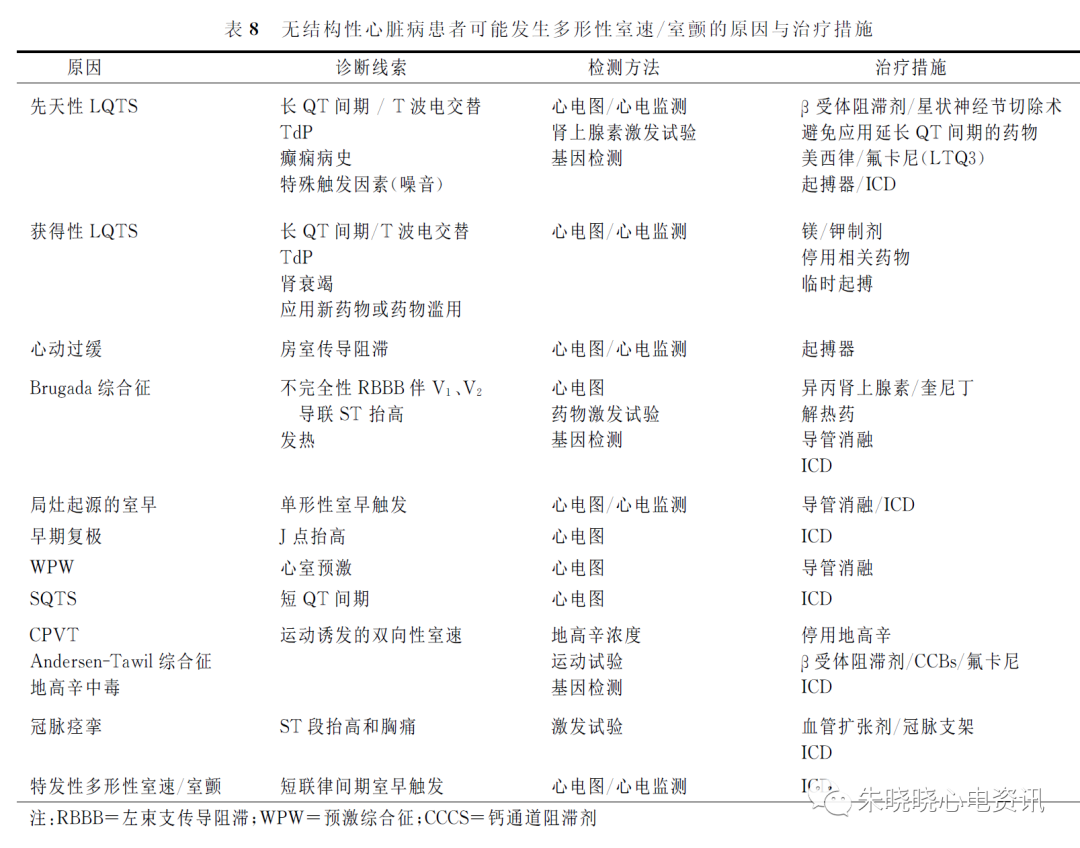

无结构性心脏病患者可能发生多形性室速/室颤的原因与治疗措施见表8。

4.4.2

结构性心脏病患者

急性冠脉综合征和陈旧性Q波性心梗是QTc正常的多形性室速/室颤的主要原因。此外,短暂性心肌缺血也可能诱发多形性室速或室颤,特别是在应激或运动状态下。多形性室速或室颤患者出现ST段压低、抬高或Q波形成提示应进行冠脉造影检查。

若没有心肌缺血或损伤的心电图证据,可采用有创或无创检查以评估冠脉灌注情况。应该注意的是,左室和右室功能可能在发生心脏骤停事件后立刻下降,但会在随后的数天到数周内明显改善。

QRS波时限延长或碎裂QRS波(QRS矮小且有切迹)是缺血性心肌病患者心脏性猝死、ICD 治疗性放电和全因死亡率的预测因子。LBBB患者出现碎裂QRS波具有特殊的预后评估意义。

静息心电图QRS波时限延长高度支持DCM 的诊断。V1、V2或V3导联记录到Epsilon波或局部的QRS波时限≥110 ms伴V2和V3导联T 波倒置支持ARVC 的诊断[89]。左束支阻滞样室早伴QRS波电轴在-90°到110°之间同样提示ARVC。在HCM 患者中,左室肥厚可能与病理性Q波、深倒的T波(≥10mm)或ST段压低相关。结构性心脏病患者多形性室速/室颤的治疗措施见表9。

4.5 治疗策略和方法

这里是一个副标题

4.5.1

ICD治疗

ICD是不可逆原因所致的持续性多形性室速/室颤患者的主要治疗措施[5,89,185]。对于有可能在短时间内再发持续性多形性室速/室颤但不适合植入ICD的患者,可考虑穿戴式心律转复除颤器治疗。

4.5.2

抗心律失常药物治疗

急性缺血所致的持续性多形性室速/室颤首要治疗方法为冠脉血运重建,β受体阻滞剂和静脉注射胺碘酮可治疗反复发作的多形性室速。β受体阻滞剂同样可用于LQTS和CPVT患者。

一系列小样本的临床试验证实,奎尼丁可有效预防特发性室颤、Brugada综合征、SQTS及ERS患者多形性室速/室颤的复发。钙通道拮抗剂(维拉帕米)联合β受体阻滞剂可用于治疗CPVT,但其疗效有限]。对于反复发作多形性室速/室颤的CPVT和LQT3 患者可考虑联合应用氟卡尼和β受体阻滞剂。

4.5.3

导管消融治疗

反复发作的多形性室速/室颤的患者,如果触发室速/室颤的室早形态仅有一种或少数几种,可考虑导管消融治疗。当多形性室速/室颤由同一形态室早引起时,消融靶点通常为左室或右室浦肯野纤维网中的快速激动灶。

对于无结构性心脏病患者和既往心梗患者,浦肯野纤维起源的室早都可能诱发多形性室速/室颤。浦肯野纤维起源的室早诱发的多形性室速/室颤的特点表现为频繁发作的室速/室颤的初始室早QRS波形态相同且时限较窄。

应对此类病人进行监护(最好是持续12导联心电监护)以识别触发多形性室速/室颤的室早的形态。如果可能的话,导管消融应在心律失常反复发作时进行,以增加记录到触发灶室早图形的机会。对于反复发作多形性室速/室颤的Brugada综合征患者,可对右室流出道的心外膜基质进行消融。即使多形性室速/室颤的触发灶能被成功消融,ICD治疗仍然是必要的。

持续性多形性室速/室颤的诊断和治疗建议见表10。

4.6

持续性多形性室速/室颤诊治流程图见图5。

来源:室性心律失常中国专家共识

查看更多