查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:北京天坛医院麻醉科 李璐

1

小儿颅内肿瘤的特点

1.1发生率

小儿颅内肿瘤的发病率较高,大约占全部各年龄组颅内肿瘤总发病率的15%~20%,居小儿肿瘤的第二位,仅次于白血病。

人群发病率大约是2~5/(10万人·年)。15岁以下小儿的脑肿瘤占全身各类肿瘤的40%~50%,远远高于成年人脑肿瘤的发病率。

小儿颅内肿瘤可发生在任何年龄阶段,发病高峰为5~8岁,即在学龄前后发病较多,男童发病率高于女童。

1.2病变特点

小儿颅内肿瘤大多位于幕下,且随着年龄不同,其好发部位也不同。小儿常见颅内肿瘤为星形细胞瘤、髓母细胞瘤、室管膜细胞瘤和颅咽管瘤等。由于小儿颅内肿瘤大多为恶性、进展快,并且颅后窝肿瘤大多可压迫脑干等重要结构,因而病程通常较成人短。

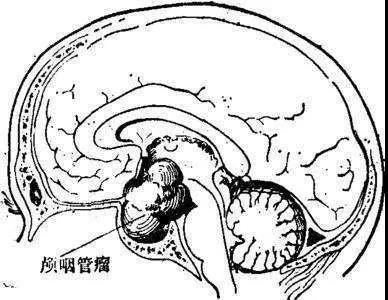

小儿颅内肿瘤大多发生于中线和颅后窝(图1)。由于颅后窝有脑干等重要结构,并且又是脑脊液(CSF)循环的必经之路,再加上颅后窝空间狭小和容积代偿能力有限,颅后窝肿瘤的占位效应可引起脑脊液通路梗阻,导致颅内高压和脑积水。另一方面,因小儿颅缝愈合不紧,颅内肿瘤造成颅内压(ICP)升高可通过颅缝裂开代偿,所以常常可见头颅增大。

图1 小儿颅后窝肿瘤

1.3临床表现

小儿颅内肿瘤可表现出各种各样的症状和体征,这取决于颅内肿瘤的位置、类型及小儿年龄。

1) 呕吐 呕吐为最常见症状,大多由ICP升高所致。另外,由于小儿颅后窝肿瘤多见,所以也可能是肿瘤直接刺激延髓呕吐中枢所致。呕吐常常呈喷射性或非喷射性,与饮食无关。病程初期呕吐一般是发生在早晨,随着病情的发展可全天出现,呈间歇性和反复性发作,并进行性加重。

2) 头痛 年长小儿表现为诉说头痛,而婴幼儿常表现为阵发性烦躁和哭闹不安,或用手抓头、击打头部等。头痛大多为弥漫性,少数表现为前额部和后枕部头痛,呈间歇性或持续性,可随病情发展逐渐加重。

3) 走路不稳和共济运动障碍 多见于颅后窝肿瘤,是一项比较重要的定位体征:小脑蚓部肿瘤常表现为步态不稳和Romberg征阳性;小脑半球肿瘤表现为同侧共济失调;脑干肿瘤侵犯小脑的传导纤维时,亦有严重的共济障碍。多表现为患儿两腿发软、颤抖、走路摇晃易摔倒。

4) 强迫头位及颈部抵抗 多发生于颅后窝肿瘤,患儿常常采用患侧卧位或膝胸卧位。部分侧脑室肿瘤和第三脑室肿瘤亦有强迫头位,颈部抵抗是由颅内肿瘤或下疝的小脑扁桃体压迫或刺激上颈部神经根所致,随时有可能突然发生呼吸停止。

5) 视觉障碍 视力减退是小儿颅内肿瘤的常见症状,大多是继发性视盘萎缩的结果。

6) 头颅增大 是小儿ICP升高的特有表现,大多发生于婴幼儿,因此期小儿颅缝未闭或闭合不紧,使颅缝分离所致。在前囟未闭的小儿,可有前囟增大和膨隆,常伴有头皮静脉扩张。颅内肿瘤位于大脑半球者可表现为头颅不对称性增大,在肿瘤部位有颅骨的局限性隆起。

7) 此外还可有复视、意识障碍或精神失常、生长发育障碍或加速、发热及CSF改变等表现。

2

小儿颅内肿瘤神外手术麻醉

2.1鞍区、第三脑室肿瘤

小儿常见的有颅咽管瘤(图2)、视神经胶质瘤和星形细胞瘤、生殖细胞瘤和错构瘤等,由于其邻近下丘脑、垂体,易发生内分泌改变,例如甲状腺素、肾上腺皮质激素分泌不足和水、电解质代谢紊乱,还伴有发育落后、营养不良。

手术入路可导致胼胝体损伤,一些患者对外界反应弱,尤其是内分泌功能低下且精神差的小儿,应酌情减少麻醉性镇痛药的用量,并避免麻醉过深,以尽量减轻麻醉对患者苏醒的影响。

颅咽管瘤是小儿和青少年常见的鞍区肿瘤,常伴有下丘脑和垂体功能不全。由于下丘脑-垂体-肾上腺轴可能受损,一般需要类固醇替代疗法。此外,有些患儿术前可能出现尿崩症,麻醉诱导前需纠正低血容量和电解质异常。如果术前无尿崩症,术中一般不会出现。

图2 小儿颅咽管瘤

术前评估应考虑内分泌变化对小儿的影响,尤其是体温改变、生长激素缺乏和促肾上腺皮质激素缺乏对小儿的影响,而且手术前和手术后均需要进行激素补充治疗。长期服用糖皮质激素的患者,应注意患者有无鼾症,详细评估插管条件,做好困难气道准备。肿瘤影响下丘脑体温调节中枢可导致小儿发热,应与感染相鉴别。手术前已发生颅内高压的脑积水患儿,可先行脑室-腹腔分流术后再行开颅手术治疗。

术中操作可对患儿产生多方面的影响,例如激素水平改变、电解质紊乱和低体温等。麻醉医师应对上述情况有充分的认识并给予相关的支持治疗。小儿脑肿瘤通常巨大,可累及中脑,术后可出现嗜睡、通气不足等情况。拔管后严密观察,并注意与麻醉苏醒延迟相鉴别。

2.2 颅后窝肿瘤

常见于第四脑室,大多为恶性,常见为星形细胞瘤和髓母细胞瘤等。术前患者可出现梗阻性脑积水、ICP升高、呕吐、脱水、营养不良等,因颅后窝肿瘤常常巨大,术后常可见呛水、吞咽困难、呼吸异常等后组脑神经受损症状,需要仔细评估小儿的术后情况,并且拔管要慎重。

脑干及其附近部位的手术操作、牵拉刺激迷走神经或其核团可导致严重窦性心动过缓,如果不及时暂停操作,则可导致心搏停止。在肿瘤切除完毕,止血和注水操作均可刺激延髓闩部,导致心动过速,亦可出现呼吸节律和幅度异常,导致通气不足或通气过度。因此术中应重点观察小儿心率的变化,如发生上述情况应立即暂停操作,必要时静脉注射阿托品或艾司洛尔纠正心动过缓或心动过速。

如果术后发生呼吸异常,应立即检查血气,以确定是否需要机械通气辅助;自主呼吸过强所致的严重通气过度通常亦可保留气管导管。当病变累及中脑时可能导致苏醒延迟,但呼吸正常。

对于实施第三、第四脑室巨大肿瘤手术的小儿,手术后苏醒的快慢与神经功能恢复时间有关,如果确定麻醉药物已基本代谢排出,并且无呼吸抑制问题,即可拔管观察。术后稍微过度通气常常是与手术操作刺激呼吸中枢有关,在不严重的情况下可拔管,并且不需要特殊处理,大部分在数小时内恢复正常。

来源:北京天坛医院麻醉科

查看更多