查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

中国猩红热的再次流行:一项为期13年的基于人群的监测研究

发表于:柳叶刀传染病 2018,线上发表于May 29, 2018

S1473-3099(18)30231-7

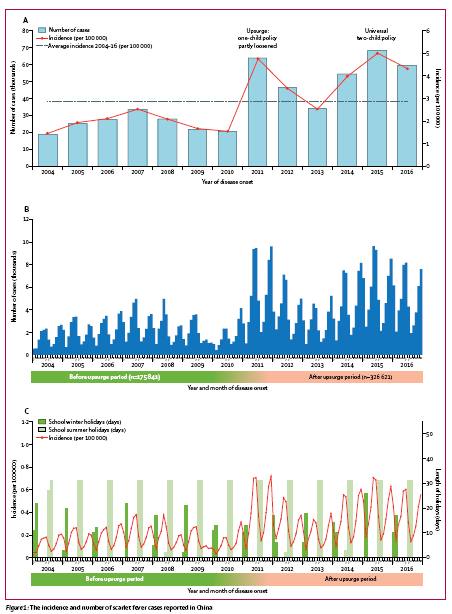

背景:自2008年以来,香港、韩国和英国重新出现猩红热引起了人们的注意。2011年,该病发病率在中国也突然增加。本项研究旨在评估发病率急剧增加前后的流行病学变化,同时也将探索该病发病率在2011年急剧上升的原因,导致其发生的流行病学因素,并评估如何管理这些因素以预防未来的流行病。

方法:在这项观察性研究中,我们从中国公共卫生科学数据中心、中华人民共和国国家卫生健康委员会官方网站和国家法定报告传染病监测系统中,提取了2004年至2016年期间出现的中国所有猩红热病例的流行病学数据。这些数据来自中国31个省和地区,包括地理、季节和患者人口统计学信息。我们采用描述性统计方法和连接点回归法,分析了猩红热在全国范围内急剧增加时的时间和空间模式以及发病率年度百分比的变化。

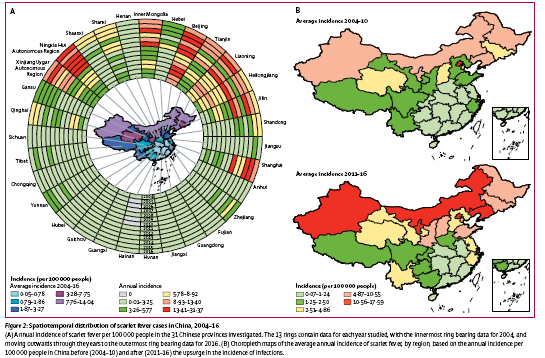

结果:在2004年1月1日至2016年12月31日期间,在全国范围内共报告了502,723例猩红热病例,其中10例死亡,年平均发病率为2.8807例/10万人。2004年的年平均发病率为1.457例/10万人,2011年增加到4.7638例/10万人(发病率比[IRR]为3.27,95%CI为 3.22 ~ 3.32,p<0.0001),2015年达到峰值(5.0092例/10万人)。猩红热年发病率在2011年急剧增加之后,2011年至2016年期间的年平均发病率是2004年至2010年期间报告的年平均发病率的两倍 (4.0125例对1.9105例/10万人,IRR为2.07,95%CI为2.06 ~ 2.09,p<0.0001)。大多数病例分布在中国北部、东北部和西北部。同时观察到发病高峰出现在5月至6月和11月至12月的半年模式。患者的中位年龄为6岁,并观察到6岁以下儿童的年发病率最高(49.4675例/10万人)。在发病率急剧增加之前,男孩和成年男性的发病率比女孩和成年女性的发病率高1.54倍,其后为1.51倍(两者均为p <0.0001)。从疾病发作到报告的中位时间在发病率急剧增加之后比以前缩短(3天对4天,p = 0.001)。

结论:据我们了解,这是一项全球规模最大的猩红热流行病学研究。在2011年之前和之后,猩红热在全国的感染模式相似,但发病率在2011年之后大幅上升。针对这一健康威胁采取的预防和控制策略包括改进疾病监测和应急反应系统,特别是对学校学生缺席和症状的监测以及早期预警系统有助于猩红热的早诊断和早报告。采取这种方法将有助于狙击猩红热和其他儿童传染病在中国的再次流行。(杨熙华 译)

同期述评:

猩红热在中国的再次流行

猩红热是由A组链球菌引起儿童常见传染病,在20世纪初以前,曾是主要的死亡原因1。随着抗生素的广泛使用,猩红热的发病率和死亡率大大降低。但是,过去十年的研究显示,该病在香港、韩国和英国再次流行2-4。Yonghong Liu及其同事在《柳叶刀传染病》上发表的论文中,采用中国国家法定报告传染病监测系统的数据,描述了自2011以来中国猩红热发病率上升的情况。作者描述了2004 ~2016年这13年期间猩红热在中国人口中的流行病学、空间和季节流行模式、年龄特异性发病率和死亡率。迄今为止,中国的猩红热疾病负担是21世纪中全球最大的猩红热疾病负担。

作者提出了在中国猩红热再次流行的几个原因。首先,化脓性链球菌正在扩展为多克隆谱系;其次,猩红热流行中存在天然的周期性模式,而目前中国正处于其中一个周期中,病例数量急剧增加;第三,由于中国停止了独生子女政策,婴儿潮已开始出现。2015年10月,独生子女政策被全面两孩政策取代6,随着中国儿童人口的增长,猩红热已成为更大的公共健康威胁。

鉴于猩红热的再次流行,特别是尚无猩红热疫苗存在,中国和其他国家应大力加强监测系统。目前虽然有几种基于M蛋白的猩红热疫苗已进入人体临床试验阶段,但均尚未超过II期临床试验阶段7。

中国基于互联网的监测系统建立于2004年,它覆盖了全球最大的监测人群。2008年四川省发生地震之后,为提高报告效率,手机报告程序被纳入监测系统。当地医院应向国家和省疾病控制和预防中心(CDC)报告猩红热的发生病例。此外,中国政府在建立全国监测系统之后,加强了总体公共卫生疾病监测,对公共卫生资金的投入增加了十倍。全国监测系统共覆盖39种法定报告的传染病,分为A、B、C三类。猩红热作为B类传染病,应在诊断后24小时内向网络系统报告。如果在特定地区内出现猩红热高发病率,国家和地方CDC应合作采取适当措施对感染者进行隔离。此外,监测系统能够提供关于猩红热更为标准化和全面的描述,来自系统的汇总数据可允许进一步考察潜在患者与疾病相关的特征8-10,其中包括长期模式、季节性和空间流行特征。这些数据可为更好地了解疾病及进行公共卫生决策提供参考。尽管监测系统在过去十年中取得了进展,但它仍需要不断改进。中国目前的监测系统收集患者的社会人口学特征,包括年龄、性别、职业、住址以及报告的医院。而临床特征的数据如实验室检查结果,将来也应包括在收集数据内。

为应对猩红热的再次流行,中国政府已采取疾病控制和预防措施。这些措施包括提高对疾病的诊断能力,加强对在校学生的监测以及建立改进的和有效的应对猩红热爆发的流行病反应系统。鉴于全面两孩政策的实施和人口老龄化社会的形成,中国人口年龄分布正在逐渐改变6。传染病疾病谱范围也可能因之而改变。年龄相关的传染病如猩红热等应通过国家监测系统受到更好的监控。在传染病的预防和控制中,监测系统将发挥关键作用。(杨熙华 译)

查看更多