查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

早在1936年发现早复极波以来,其认识与评价一直争论不休,目前对早复极波的认识和临床意义也有重大改变,传统概念认为早复极波多见于男性青壮年,属于心电图的正常变异,是心电图的一种良性表现。而目前观点却认为,与心电图无早复极波的人群相比,有早复极波者的心脏性猝死的发生风险增加了3~10倍,属于一种可能有不良预后的心电图表现。2013年国际三大心律学会制定的专家共识首次将早复极综合征归入原发性遗传性心律失常的范畴,并对早复极波进行了正式的阐述与定义,接下来我们一起学习一下!

01

诊断

包括早复极波和早复极综合征两部分。

早复极是临床常见的心电图表现,当具有早复极心电图表现的患者出现恶性心律失常甚至猝死时称为早复极综合征。

1. 早复极波的诊断

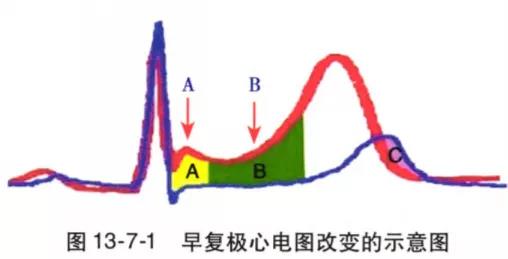

标准12导联心电图中,在连续2个或2个以上的下壁导联和/或侧壁导联上,存在J波或J点抬高≥0.1mV时为早复极波(目前观点认为,早复极波心电图改变仅限于图中A部分。该定义中未涉及ST段的抬高),即可诊断。

(1)早复极波常伴心动过缓,QRS波时限的延长,QT间期缩短及左室肥厚。

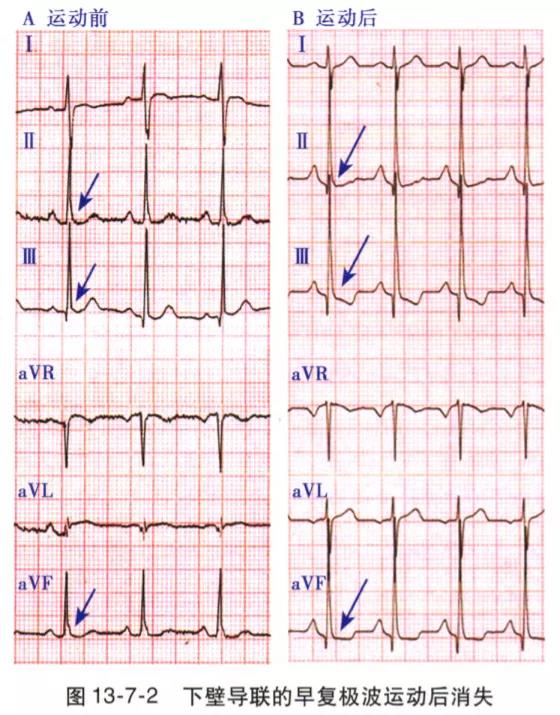

(2)运动试验:为确定早复极波是否存在,可让患者做各种运动试验,因瞬时外向钾电流(Ito)及早复极波均有长间歇依赖性,当患者运动心率加快后,早复极波的消失则能确定诊断。

(3)Holter检查:为确定早复极波是否伴有慢频率依赖性,应给患者进行Holter检查。一旦抓住自身房早、室早时,需观察早搏后代偿期形成的长RR间期后J波幅度的变化,当J波幅度明显增加时,有助于确诊及预后的判断。

2.早复极综合征的诊断

两种情况可诊断为早复极综合征:

(1)有明确的早复极波,又有不能解释的室颤或多形性室速的发生,则可确诊;

(2)已发生心脏性猝死,尸检结果阴性,也无既往药物服用史,而生前12导联心电图存在明显的早复极波时,也可诊断。

治疗

早复极波和早复极综合征的治疗与处理截然不同,如上所述,绝大多数的早复极波属于良性心电图表现,仅少数患者可发生室颤,与无早复极波的患者相比,其发生室颤的风险增加了3~10倍。

1. 早复极波患者的治疗或不治疗,根据猝死危险分层的结果给予相应治疗。

对明确有心电图早复极波的患者,发生室颤及心脏性猝死的风险高于一般人群,但真正发生者仍为极少数,故对有早复极波患者的危险分层很重要。

早复极波患者心脏性猝死的高危因素分别为家族史,个人史及早复极波的心电图特征。

家族史是指家族成员中有意外的、心脏性猝死者,而个人史则指本人有不明原因的晕厥史,两项中一项阳性时就属于猝死高危者。

此外,还能根据早复极波的五个特征进行危险分层。

(1)J波振幅≥2 mm,早复极波的定义是J波振幅≥1 mm,越来越多的资料证实,早复极的J波幅度越高发生室颤与猝死的风险越高。目前,J波幅度≥2 mm已成为早复极波患者猝死风险较高的一个预警指标。

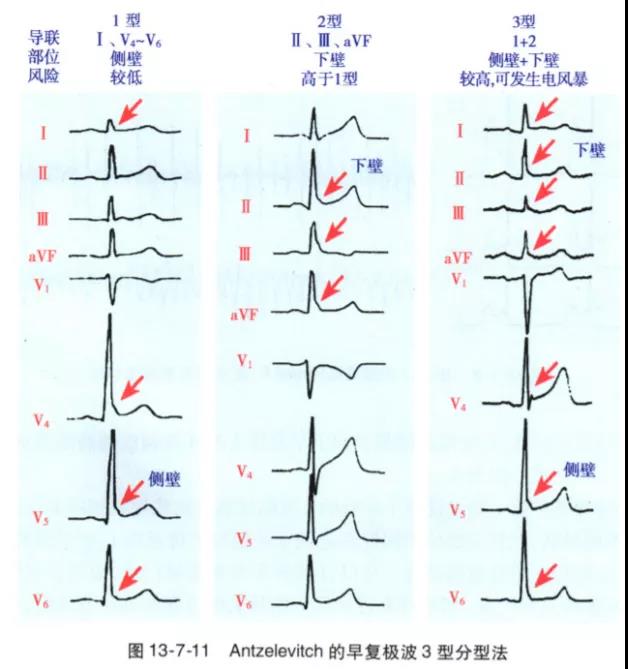

(2)J波分布导联广泛程度,如果说单个导联的J波幅度能反映该导联相应部位的跨室壁复极离散度,那么不同导联,尤其是部位不同导联之间J波幅度差能反映心室空间的复极差,代表不同部位心室之间存在着复极离散度。所以,J波分布的导联越广泛,说明心室空间复极离散度越大,室颤的发生率就高。根据J波在12导联心电图出现的导联可将早复极分成3型,分布的导联越多室颤发生的风险越高。

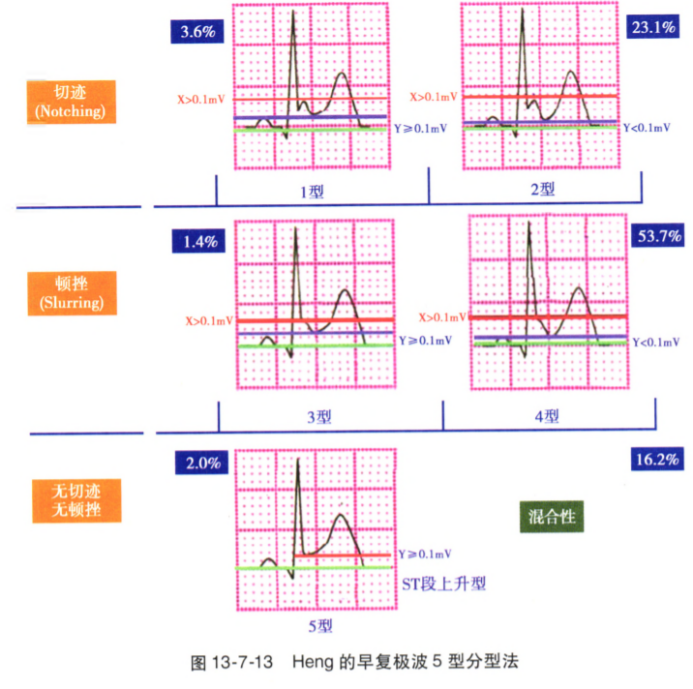

(3)J波的形态:J波可有多种形态,据此又可分成多种类型,这在患者的风险分层中也有重要作用。

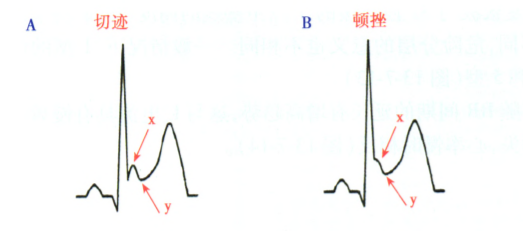

Notching型J波:其相当于QRS波的R波降支终末部被打断,并形成另一独立的J波。其振幅为新形成的独立波顶点到基线之间的高度。

Slurring型J波:其相当于QRS波的R波降支终末部未被打断,只是R波下降的斜率发生了改变,从陡然下降变为缓慢下降。

根据J波的上述形态,又结合早复极波与ST段连接的Y点距基线的高度,Heng将早复极波(J波)分为5型。5型的检出率不同,危险分层的意义也不相同。一般情况下,1型的危险分层高于2型和3型,3型高于4型和5型。

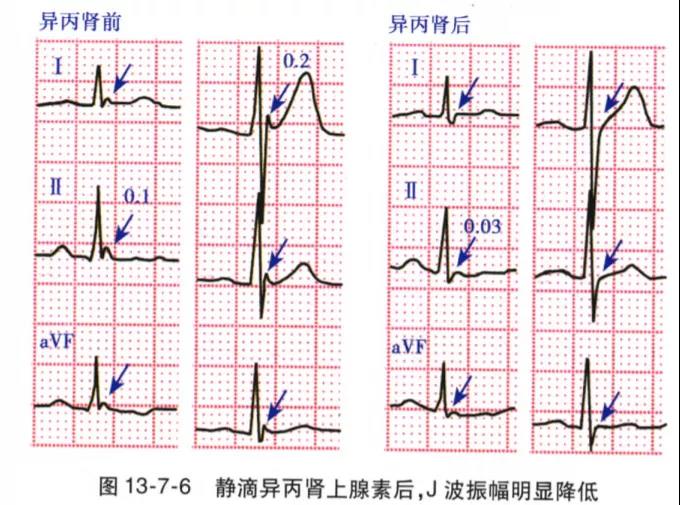

(4)J波幅度的变化:J波幅度可随RR间期的延长有增高趋势,这与Ito电流具有慢频率依赖性相关,心率快时Ito电流减弱或消失,心率慢时相反。

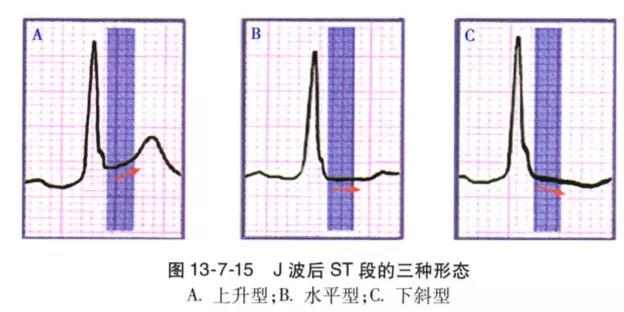

(5)J波后ST段形态:过去对早复极波的描述常为抬高的J点或J波伴ST段的抬高,而目前的研究表明,早复极J波后的ST段共有3种形态,各自危险分层的意义明显不同,其中早复极波伴ST段呈水平型时室颤发生的风险无早复极波增加了10倍,早复极波伴ST段水平或下斜型改变是其危险分层的重要指标。

2. 早复极综合征患者的治疗

(1)非药物治疗:ICD(Ⅰ类推荐)。

(2)药物治疗:异丙肾上腺素或奎尼丁(Ⅱa类推荐)。异丙肾上腺素主要抑制或终止早复极综合征患者伴发的电风暴。

发生电风暴时的急性期治疗,静滴异丙肾上腺素,初始剂量为1.0 μg/min,目标是将患者心率提高20%或使心室率>90 bpm,直到电风暴被有效控制。

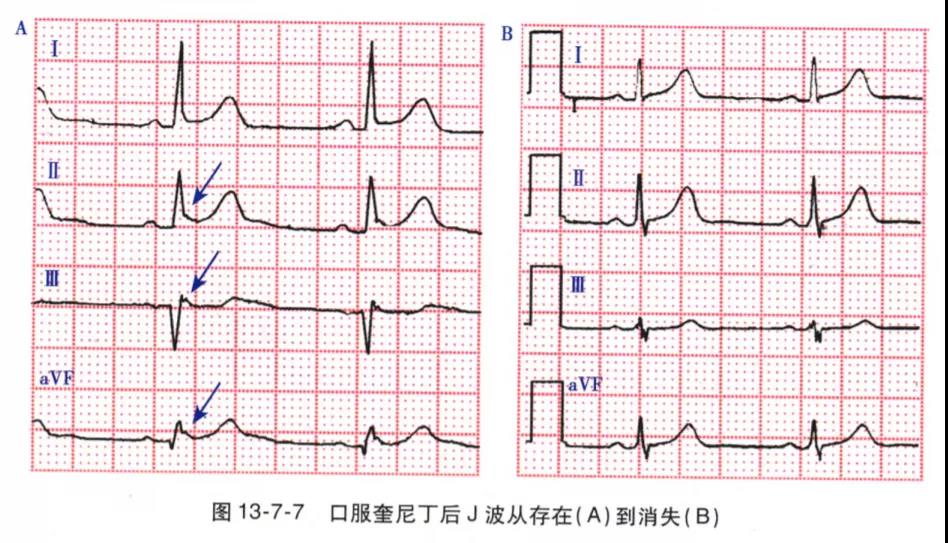

奎尼丁常可单独服用,其有抑制Ito电流的作用,故长期服用可使患者早复极波的图形减弱或消失,故可长期服用。同时还能与ICD联合治疗,进行心脏性猝死的二级预防.

来源:好医术心学院

查看更多