查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

目前,临床完成头颈CTA的图像后处理主要依赖于技师手动勾画重建,平均一个病人的后处理时间约20-30分钟。随着头颈CTA检查数量的不断增多,后处理重建技师的工作压力逐渐增大。同时,由于头颈血管走形迂曲且与颅骨关系密切,对人工智能的算法也提出了更高要求。本研究利用基于生理解剖结构分区的3D神经卷积网络,分别对主动脉弓、颈动脉及颅内动脉进行精准分割提取,结合连通性生长预测网络(CGPM),完成头颈CTA血管重建。

图1:CerebralDoc系统的骨分割和血管分割流程图。a: 3D ResU-Net结构单元实现头颈CTA中骨和血管的自动分割;b: 全系统流程图,ResU-Net 1和ResU-Net 2用于实现骨分割,ResU-Net 3 实现血管分割,最后CGPM生长网络用于血管断裂处的连接,完成图像后处理。

本研究纳入多中心共18766例行头颈CTA检查的患者(9370例男性和9396例女性,平均年龄63.2岁)进行模型构建,算法评价指标戴斯相关系数、血管加权分数和召回率均达到90%以上。之后前瞻性纳入 152例CTA图像进行AI重建与技师手动重建的比较,AI重建的合格率为92.1%,且与手动重建相比,AI重建VR图像的血管边界更光滑、最大密度投影重建(MIP)图像的去骨效果更佳。本文同时总结分析了2019年7月-11月该系统在宣武医院的应用情况。该系统将图像的平均后处理时间由14.22±3.64 min 减至 4.94±0.36min,技师点击次数由115.87±25.9下减至4下。

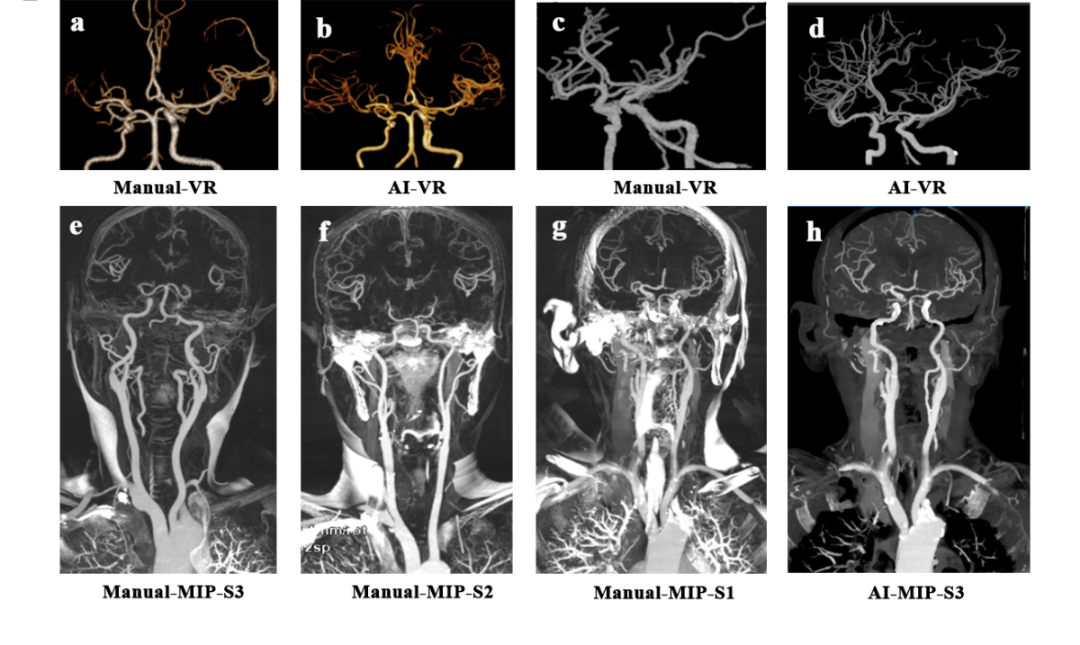

图2:AI重建和手动重建图像质量的比较。第一列可见AI 重建图像血管管壁更加光滑,分支显示更远;第二列可见手动去骨受扫描的影响较大,g图可见血管周围大量骨残留影响其观察,对同一病例AI通过增强扫描完成去骨,去骨效果良好,同时避免进行二次扫描。

本研究报道的人工智能头颈CTA后处理重建是目前国内首个针对头颈血管分割提取的大规模研究,研究结果不仅体现了卷积神经网络在医学图像后处理的应用优势,而且反映了人工智能后处理重建系统在临床的应用价值和潜力。未来人工智能有望继续为推进疾病精准诊断,优化医疗服务流程,提高医疗服务效率做出更大贡献。

查看更多