查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

脑卒中的预后不仅与原发损伤有关,并与随时间推移而发生的继发性脑损伤相关,降低原发损伤和防治继发损伤是脑卒中救治的核心,这一核心很大程度上依赖于病情的严密监测。

随着医疗技术的发展,影像学、颅内压(intracranial pressure,ICP)监测、经颅多普勒(transcranial doppler,TCD)、电生理等手段可以提供包括大脑结构、生理、生化和功能等方面的信息,揭示许多超前于临床观察所获得的颅脑病情变化。将这些来自不同监测手段的信息聚合起来,形成多模态监测(multi‑modality monitoring,MMM)是未来发展趋势。所以,规范脑卒中病情监测措施,有助于及时掌握患者病情变化,指导临床救治,改善神经功能预后。

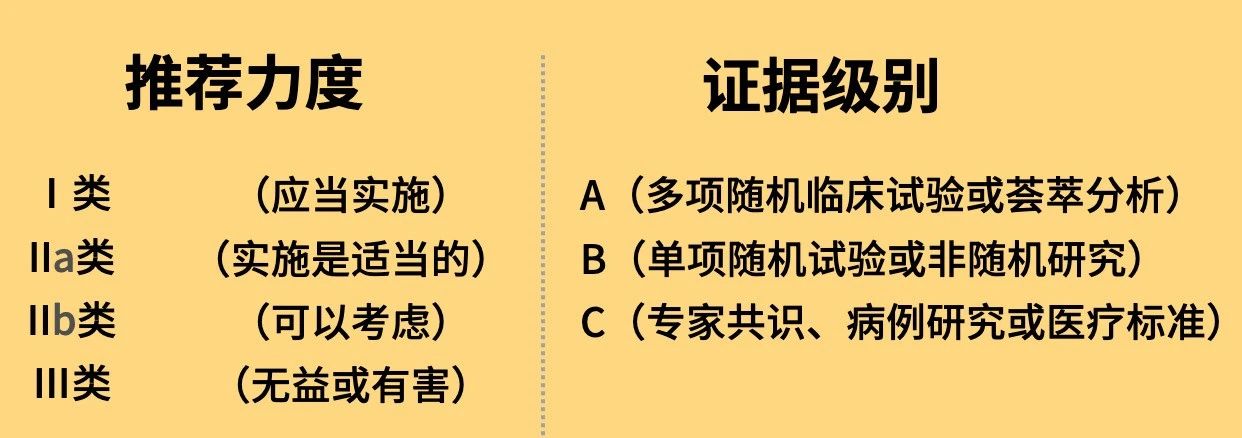

证据等级采用美国心脏协会(American Heart Association,AHA)/美国卒中协会(American Stroke Association,ASA)统一方法,将推荐力度分为Ⅰ至Ⅲ类,证据级别分为三级。

入院时病情评估

脑卒中患者入院后第一时间应对患者病情进行初步评估,主要从生命体征、意识、瞳孔和神经系统查体等方面进行。

在生命体征基本稳定的前提下,对患者意识状态进行评估,脑卒中意识障碍发生率高达36.9%,病死率明显高于无意识障碍患者。传统的意识障碍分级标准虽简便易行,但不能量化。

常用简单量化的方法有格拉斯哥昏迷评分(Glasgow coma scale,GCS)、美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)评分、Glasgow‑Pittsburgh昏迷量表和脑出血Hamphill评分量表(ICH评分量表)等对意识障碍进行评分,初步了解脑损伤严重程度,根据情况迅速决定诊疗方案,从而降低病死率和致残率。

推荐意见

脑卒中患者入院后需要先对生命体征进行评估,初步的病史、神经查体有助病情判断和初步诊断(A级证据,Ⅰ类推荐)。

常用GCS、NIHSS评分和Glasgow‑Pittsburgh昏迷量表等对意识障碍和病情程度进行评分(A级证据,Ⅰ类推荐)。

脑卒中类型的鉴别诊断

病情评估完成以后,需要尽快明确诊断。CT扫描是鉴别缺血性卒中和出血性卒中最常规的首选筛查方法。脑缺血一般24~48h后才会在CT平扫出现明显的低密度区,故其重要作用为排除脑出血。

MRI对早期脑梗死的诊断具有明显的优势,缺血组织在发病数分钟至数小时出现表面扩散系数下降,从而在弥散加权成像(diffusion‑weighted imaging,DWI)上表现出高信号。在脑卒中超急性期(发病<6h)及急性期,MRI敏感度及特异度分别为91%和95%,敏感度由高到低的顺序为DWI>FLAIR>T2WI。

全脑血管造影(digital subtraction angiography,DSA)能够清晰直观地判断闭塞血管及侧支循环情况,指导血管内治疗的操作,是脑梗死诊断的“金标准”。但其为有创检查,有一定的风险和禁忌证。而CT血管造影(CTA)、磁共振血管造影(MRA)可帮助我们了解血管闭塞部位、有无斑块及其性质、有无血管畸形、动脉瘤等。

移动卒中单元(mobile stroke unit)是针对急性脑卒中的一种新的院前诊疗模式,以救护车为载体,装配小型移动CT、MRI相关检验、监测设备及信息化支持系统,将脑卒中的检查、影像学诊断、治疗、监测融为一体,赢得救治“黄金时间”。

推荐意见

CT是急性脑卒中鉴别诊断的首选方法,诊断脑出血的敏感性非常高,对于急性缺血性脑卒中患者行CT平扫以排除脑出血(A级证据,Ⅰ类推荐)。

MRI诊断脑梗死的敏感性高于CT,其中DWI诊断脑梗死的敏感度及特异度优于其他序列,有助于急性缺血性脑卒中的早期诊断(A级证据,Ⅰ类推荐)。

DSA是诊断脑梗死的“金标准”,在时间紧急或条件不具备的情况下,CTA、MRA也有助了解血管闭塞部位、有无斑块及其性质等(A级证据,Ⅰ类推荐)。

移动卒中单元(包括移动CT和移动MRI单元)为急性卒中的快速院前诊治提供重要支撑(B级证据,Ⅰ类推荐)。

出血性脑卒中(脑出血)

(一)基础生命体征

推荐意见

ICH患者应连续进行体温监测,建议采用更加接近脑温的核心体温(膀胱、直肠等)监测(C级证据,Ⅱa类推荐)。亚低温(34~35℃)治疗脑出血的获益证据尚不足(C级证据,Ⅱb类推荐)。

ICH患者需行血氧管控,必要时尽早建立人工气道(或)机械通气,管控目标为血氧饱和度(SpO2)≥94%,血氧分压(PO2)≥75 mmHg(B级证据,Ⅰ类推荐)。但对于SpO2正常的脑卒中患者,氧疗并不能明显改善预后(A级证据,Ⅱa类推荐)。

ICH患者须行血压控制(A级证据,Ⅰ类推荐),控制SBP≤140 mmHg可使患者获益(A级证据,Ⅰ类推荐)。降压药物应选择对颅内压影响较小的药物。

(二)重要实验室指标监测

推荐意见

脑卒中重症患者需要进行包括循环、呼吸、凝血、泌尿等涉及心、肺、肝、肾等器官的功能状态的全面管理。

脑卒中患者血钠管控目标为135~155 mmol/L(C级证据,Ⅰ类推荐),每日血钠控制在8~10 mmol/L以内波动,以减少渗透性脑病的发生(C级证据,Ⅰ类推荐)。

脑卒中患者血糖管控目标为7.8~10.0 mmol/L(B级证据,Ⅰ类推荐)。急性期降血糖药物可选择短效胰岛素静脉持续泵注,每2~4小时测定血糖一次,以免发生低血糖(A级证据,Ⅰ类推荐)。

(三)神经影像学检查

推荐意见

脑出血急性期应定期复查CT或MRI,利于及时发现血肿扩大、脑水肿、脑积水等病情变化(B级证据,Ⅰ类推荐)。

CT平扫所见的“混合征”“黑洞征”“岛征”等、CT增强扫描所见“点征”“鸟嘴征”是血肿扩大预测因子(B级证据,Ⅱa类推荐)。

(四)颅内压及脑灌注压监测

推荐意见

当ICH患者GCS≤8分,且患者症状、体征、CT结果等提示颅内压增高的证据时建议行有创ICP监测(C级证据,Ⅱa类推荐)。

有创ICP监测优先顺序为脑室内、脑实质、硬膜下、硬膜外,脑出血选择同侧脑室内ICP监测更为准确(C级证据,Ⅱb级推荐)。

ICH患者ICP持续高于20 mmHg时建议进行干预(B级证据,Ⅱb级推荐)。有ICP监测的患者,将CPP控制在50~70 mmHg是合理的(C级证据,Ⅱb类推荐)。

(五)神经电生理监测

推荐意见

对脑卒中患者应用脑电图监测,有助判断意识昏迷程度和非惊厥性的癫痫活动,并用于脑功能损伤的评价(B级证据,Ⅱa类推荐)。

可行诱发电位监测以了解各感觉传导通路和脑干功能状态,帮助动态评价患者的临床神经功能恢复情况(C级证据,Ⅱb类推荐)。

(六)脑组织氧监测

目前临床脑氧监测的方式有脑组织氧分压(brain tissue oxygen,PbtO2)和颈静脉血氧饱和度(jugular venous O2 saturation,SjvO2)两种有创床旁监测技术。

PbtO2直接可靠地监测局部脑组织氧合情况及供需平衡关系,但是目前针对PbtO2干预治疗的阈值、干预措施尚无统一标准。正常PbtO2为23~35 mmHg,PbtO2和ICP/CPP联合应用比单独使用ICP/CPP效果更好。

SjvO2监测能持续反映整个大脑半球脑组织氧供需关系,存在颅内压监测禁忌或颅内压监测无法使用时,能够较早的识别脑组织低灌注或脑缺血状态。正常SjvO2在55%~75%之间,当SjvO2小于55%时存在脑组织缺血、缺氧。但是定位、导管上凝块的形成以及采样技术的不完善会影响SjvO2的准确性和可靠性。

推荐意见

PbtO2为局部脑组织氧水平指标,SjvO2为全脑氧合的指标,PbtO2和SjvO2可提供互补信息,较全面反映脑的氧供需关系(C级证据,Ⅱb类推荐)。

建议与ICP/CPP等其他监测方式结合使用,可获得更准确的病情评估和预后预测(B级证据,Ⅱa类推荐)。

(七)无创脑水肿监护仪监测

无创脑水肿动态监护仪是一种无创、床旁、动态的颅脑病情监护设备,其核心原理是生物电阻抗技术,即利用生物组织与器官的电特性及其变化规律与人体生理、病理状况相关的生物医学信息的一种无损伤检测技术,脑电阻抗值(cerebral electrical impedance,CEI)是其常用检测参数之一。

推荐意见

无创脑水肿动态监护仪可为患者提供一种无创、床旁、动态的颅脑病情监测,对血肿扩大和溶/取栓后出血转化具有较好的预警价值,但尚需进一步的研究(B级证据,Ⅱb类推荐)。

(八)经颅超声监测

经颅超声将声波从骨质较薄处或去骨瓣减压窗口穿透入颅,得以非侵入性地观察脑实质、脑室形态及大小、颅内血肿定位及大小、颅内血管的解剖结构和毗邻关系,将超声与彩色多普勒血流显像、多普勒频结合起来形成TCD,可获得管径、流速、脉动指数、阻力指数、血流量等多普勒血流参数。

常用的床旁颅脑超声检测还包括视神经鞘直径(optical nerve sheath diameter,ONSD)的测量,其原理是颅内压增高引起蛛网膜下腔内脑脊液进入视神经鞘内,视神经鞘直径增宽。以CT诊断颅内高压为参照,ONSD的成人正常上限值为5 mm,儿童则为4~4.5 mm。Rajajee等研究发现,ONSD>4.8 mm诊断颅内压>20mmHg的敏感度为96%,特异度为94%。但ONSD判断颅高压的阈值目前还未有统一标准。纵向和横向超声波视图是最有可能产生高质量图像的位置,ONSD测量应取其平均值。

推荐意见

经颅超声可实时提供一定的颅脑结构和血流动力学信息,其动态变化可为卒中患者病情评估提供依据(B级证据,Ⅱa类推荐)。

ONSD对颅内高压的诊断具有较高的准确性,当ONSD>5 mm提示ICP可能>20 mmHg,建议使用纵、横方向的ONSD平均值(B级证据,Ⅱb类推荐)。

急 性 缺 血 性 脑 卒 中(脑梗死)

急性大血管病变导致的脑梗死(或称大面积脑梗死)患者病情重、易致恶性脑水肿,预后不好,因此大血管病变所致AIS的病情监测就成为临床工作的重点。

(一)基础生命体征

推荐意见

体温与AIS患者病情及预后相关,应密切监测。体温升高的患者应寻找和处理发热原因,有感染者应及时予抗感染治疗。不主张预防性应用抗生素。体温>38℃的患者给予退热措施(B级证据,Ⅱa类推荐)。

推荐AIS患者进行呼吸监测,危重患者至少每小时监测一次,维持氧饱和度>94%(A级证据,Ⅱa类推荐)。呼吸频率、呼吸模式、呼吸动度监测有助于发现脑疝、推测脑损伤病变部位、发现肺栓塞、吉兰巴雷综合征等并发症(B级证据,Ⅱa类推荐)。

SpO2正常的脑卒中患者,氧疗并不能明显改善预后,过度氧疗(PaO2≥300 mmHg)与不良预后有关(A级证据,Ⅱa类推荐)。机械通气拔管后的患者,无创通气联合高流量鼻吸氧可以降低再插管风险(A级证据,Ⅱa类推荐)。

2/3的AIS患者存在心率和ECG异常,推荐常规进行心率和ECG监测。发病24h内进行12导联ECG检查,发病7d内进行24h心电监测和心脏超声检查(A级证据,Ⅰ类推荐)。

AIS患者血压升高是普遍现象,应密切监测。溶栓和/或机械取栓的患者应该加强术前和术后血压监测,避免血压过度、过快波动(A级证据,Ⅱa类推荐),早期降压治疗的获益证据尚不充分。

(二)重要实验室指标监测同前,不再赘述。

(三)神经影像学检查

推荐意见

推荐应用头部CT平扫或MRI快速进行神经影像学检查,以区分缺血性卒中和出血性卒中,以决定后续的治疗策略(A级证据,Ⅰ类推荐)。

AIS患者实施血管内治疗前,推荐使用无创影像检查明确有无颅内外大血管闭塞;对可疑大血管闭塞患者,推荐使用一站式CTA+CTP影像检查方案,快速实施术前影像评估,指导血管内治疗(A级证据,Ⅰ类推荐)。

发病3h内、NIHSS评分≥9分或发病6h内NIHSS评分≥7分时,提示存在大血管闭塞;无条件实施无创影像评估时,CT排除出血后,快速进行全脑血管DSA评估血管闭塞情况及侧支循环代偿,选择适合的患者实施血管内治疗,并可根据mTICI评分预测患者的预后(A级证据,Ⅰ类推荐)。

(四)颅内压监测

大面积幕上脑梗死和直径大于3 cm小脑梗死时多伴有ICP升高,大血管病变AIS患者常常在发病24~48 h内病情恶化,发展为大面积梗死进而发展成恶性脑水肿。

推荐意见

大面积的幕上脑梗死和小脑梗死患者因ICP升高导致脑疝的风险较高,推荐此类患者进行ICP监测(B级证据,Ⅱa类推荐)。

发病48 h内的去骨瓣减压术后的AIS患者推荐进行有创ICP监测,并根据监测结果指导临床治疗,干预阈值参考前述推荐意见(B级证据,Ⅱa类推荐)。

(五)TCD脑血流监测

推荐意见

TCD相关参数在发现大血管狭窄、血液内栓子信号、预测AIS再发风险、卒中后出血性转化以及预后判断方面具有一定价值。推荐有条件的单位对AIS患者采用TCD技术进行床旁脑血流监测(B级证据,Ⅱa类推荐)。

(六)神经电生理监测

推荐意见

脑电图可反映脑损伤的部位和程度,梗死范围越大,部位越表浅,EEG异常越明显。推荐重症AIS患者进行EEG监测,并采用Synek等分级标准判断病情严重程度和预后(B级证据,Ⅱa类推荐)。

近年来,脑卒中监测的新技术不断出现,整合多种监测手段和监测指标的多模态监测是未来发展的趋势,综合评估各项监测参数可为脑卒中提供重要的诊疗依据,从而实现个性化治疗。

查看更多