查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:东部战区总医院 国家肾脏疾病临床医学研究中心 全军肾脏病研究所 梁丹丹 焦晨峰 程震 曾彩虹

患者,48岁,男性,临床表现为少量蛋白尿及镜下血尿,病初曾伴双下肢出血性皮疹及一过性急性肾损伤,目前肾功能正常。患者否认肾脏病家族史。肾活检病理示肾小球系膜增生性病变伴系膜区IgA沉积,同时灶性肾小管上皮细胞核增大。基因测序结果示FAN1基因纯合错义突变(c.2810G>T, p.G937V)。最终诊断为IgA血管炎合并巨核细胞性间质性肾炎。

IgA血管炎 巨核细胞性间质性肾炎 肾活检

病例摘要

病史 患者男性,48岁,因“皮疹伴尿检异常1年余”于2019年5月10日入院。

2018年2月无明显诱因出现双下肢出血性皮疹,无瘙痒疼痛,压之不褪色,至当地医院住院,查血肌酐159μmol/L、尿蛋白2+,尿隐血+-,尿RBC 50.3/μl,予氢化可的松50mg×5天、补钙、护胃、保肾等治疗,皮疹1周内消退,复查血肌酐90.4μmol/L。2018年11月出现双下肢浮肿,至我科门诊查尿蛋白0.78g/24h,尿RBC 32/μl,肝肾功能正常,无贫血,予以来氟米特20mg/d、新保肾片、益肾丸治疗。2019年2月复查尿检无明显改善,为进一步诊治收住入院。病程中,无关节疼痛、腹痛、不规律发热,无肉眼血尿、夜尿增多,无眼干、口干、脱发、口腔溃疡,无咳嗽、咳痰、腹泻、便秘、腹胀、腹痛、黑便。患者目前精神尚可,体力正常,食欲正常,睡眠正常,体重无明显变化,大便正常,排尿正常。

既往史:2011年“背部平滑肌瘤”行手术切除,幼时曾有浮肿病史,具体不详。

个人史:吸烟史10余年,半包/天,现戒烟1年半,无饮酒史。无中毒史。患者17岁至38岁从事汽车维修电焊喷漆工作,38岁至今为货车驾驶员。

婚育史及家族史:外婆、母亲有支气管炎,已去世,父亲、妹妹、1子1女均体健,否认肾脏疾病家族史,父母为非近亲结婚。

体温36.8℃,脉搏80次/分,呼吸16次/分,血压130/80mmHg,BMI 26.6kg/m2。神清、精神好,营养一般,全身皮肤、巩膜无黄染,浅表淋巴结未扪及肿大;咽不红,扁桃体不大。心、肺、腹部未见明显异常。双下肢无浮肿。

尿液检查:尿蛋白定量 0.76g/24h,尿沉渣红细胞 21.1/μl、非均一型小红细胞,尿白细胞6.4/ul,尿糖阴性,尿NAG酶 11.2U/g·Cr,RBP 1.03mg/L ,尿C3 和α2m正常,禁饮13h尿渗量779mOsm/kg·H2O。

血常规:WBC7.07×109/L,Hb 140g/L,PLT 272×109/L。

血生化:白蛋白42.10g/L,球蛋白23.1g/L,尿素氮16.70mg/dl,肌酐1.06mg/dl,尿酸221μmol/L,谷丙转氨酶25U/L,谷草转氨酶26U/L,乳酸脱氢酶213U/L,γ-谷酰转肽酶40U/L,碱性磷酸酶101U/L,总胆固醇5.23mmol/L,甘油三酯1.50mmol/L,总二氧化碳22.5mmol/L,钙2.25mmol/L,磷0.67mmol/L,氯104.7mmol/L,钠140.0mmol/L,钾3.70mmol/L,空腹血糖5.12mmol/L。

其他血液学检查:ANA、抗dsDNA阴性,补体C3 0.993g/L,C4 0.336g/L,IgG 8.42g/L,IgA 3.91g/L,IgM 0.724g/L,IgE 120.0IU/ml,RF、ASO均正常。血κ游离轻链14.7mg/L,λ游离轻链22.9mg /L,κ/λ0.64,血免疫固定电泳未见单克隆条带,ANCA阴性。传染病四项均阴性。甲状腺功能:促甲状腺激素1.72mIU/L、游离甲状腺素8.00pmol/L、游离三碘甲状腺原氨酸4.70pmol/L、甲状腺素98.43nmol/L、三碘甲腺原氨酸1.76nmol/L。血CMV-DNA<1×103copies/ml。

其它:双肾B超(LK/RK):100mm×48mm×50mm/101mm×42mm×50mm,双肾皮质回声正常,双肾结晶。胸部CT示右肺上叶后段支气管轻度扩张;左肺下叶结节,考虑纤维硬结可能。心电图未见明显异常。

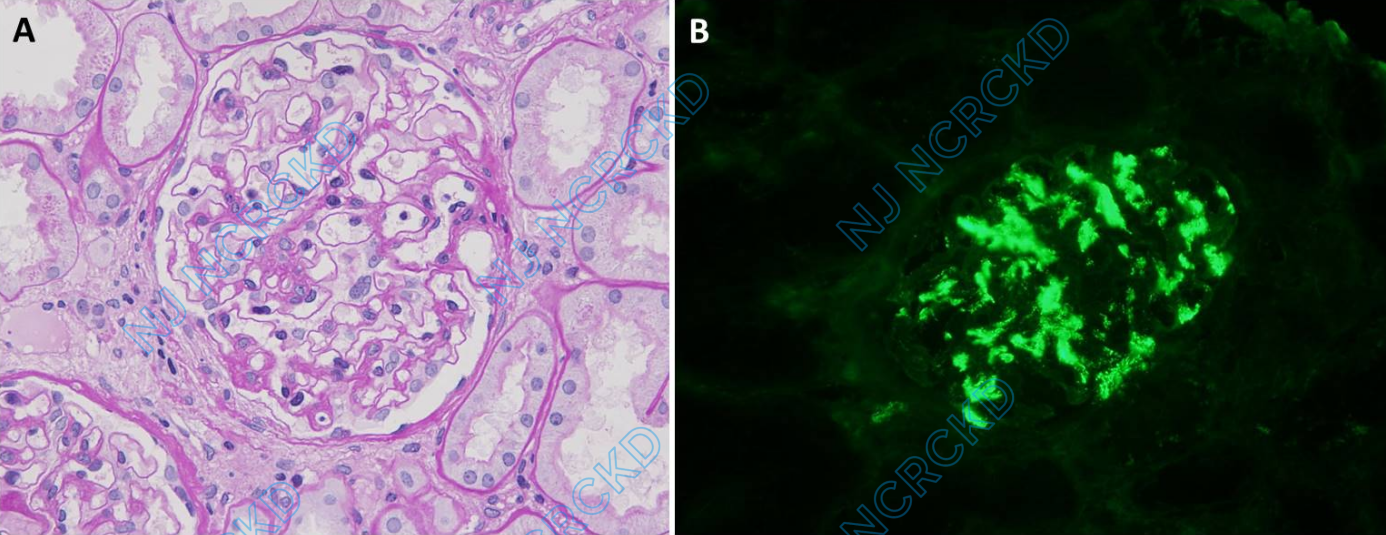

光镜 皮质、皮髓质肾组织各1条。24个肾小球中1个球性废弃,1个节段硬化。余肾小球正切体积增大,系膜区轻度增宽,系膜细胞及基质增生,毛细血管袢开放好,数个球袢略皱缩,囊壁节段增厚分层。PASM-Masson:肾小球系膜区偶见嗜复红物沉积。肾小管间质轻度慢性病变,灶性肾小管萎缩、基膜增厚,多处肾小管上皮细胞核明显增大,间质纤维化+,少量单个核细胞浸润。小动脉透明变性。

免疫荧光 肾小球4个,冰冻切片荧光染色IgA+++、IgM+、C3++,弥漫分布,呈颗粒状沉积于肾小球系膜区。IgG、C1q阴性。冰冻切片荧光染色κ轻链trace、λ轻链+,弥漫分布,呈颗粒状沉积于肾小球系膜区。

电镜 电镜下观察1个肾小球。肾小球系膜区增宽,系膜细胞增生,基质增多,系膜区较多高密度的电子致密物分布。肾小球毛细血管袢开放好,基底膜厚约250-550nm。肾小球毛细血管袢基膜上皮侧、内皮下均未见电子致密物分布。肾小球足细胞足突节段融合(10%~20%)。小灶性肾小管萎缩、基膜增厚,间质小灶性单个核细胞浸润,肾小管上皮细胞核未见明显增大。取石蜡组织重新固定染色行电镜检查,见多处肾小管上皮细胞核明显增大。

其他染色 肾组织SV40染色阴性。

肾活检病理诊断:IgA血管炎(既往称过敏性紫癜性肾炎)合并巨核细胞性间质性肾炎。

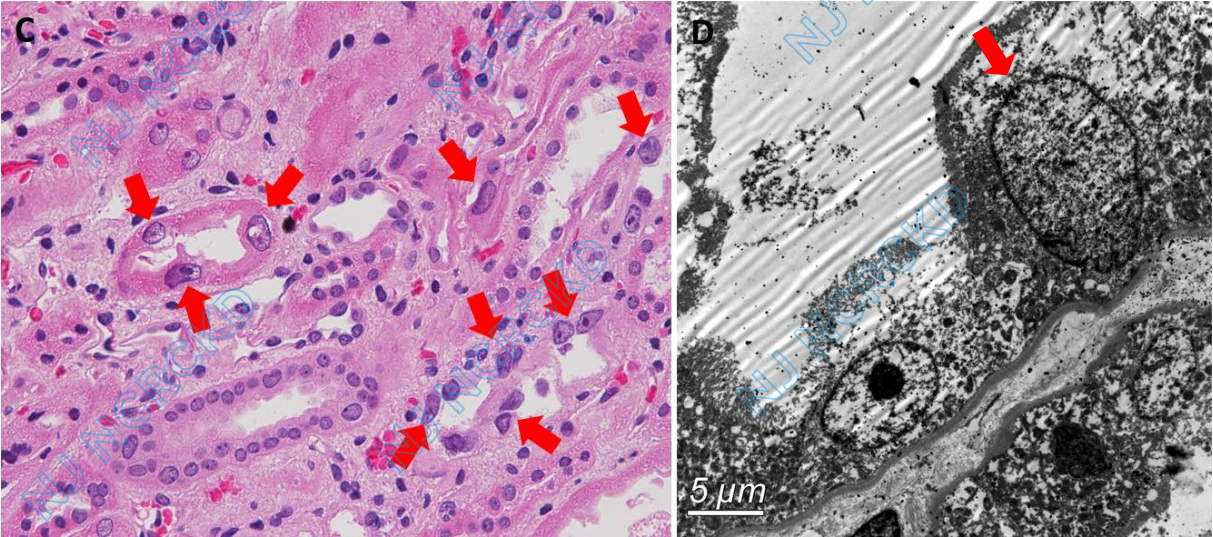

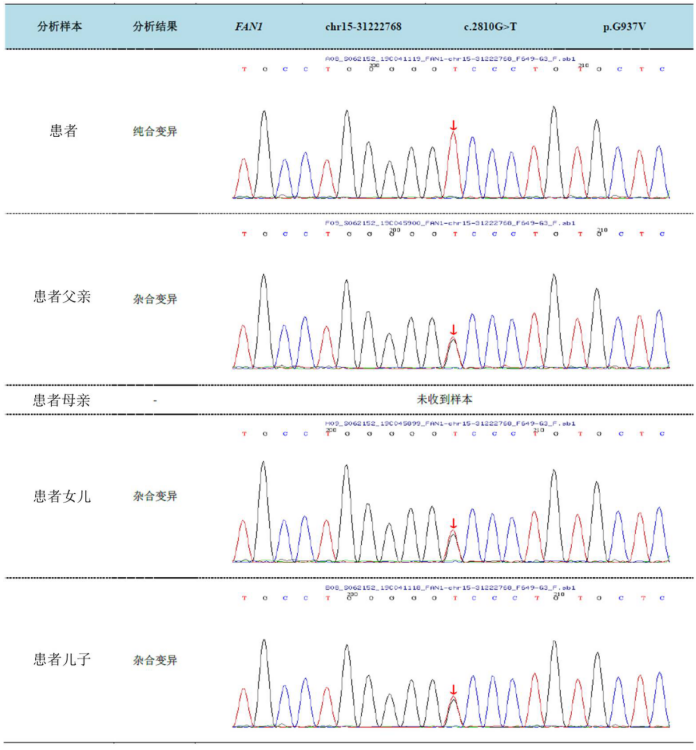

从患者获取外周血白细胞,采用Illumina HiSeq-2500系统 (GenBank参考转录本: NM_014967;exon13)行NGS基因测序,其他家系成员采用Sanger测序验证。患者为FAN1基因错义突变(c.2810G>T, p.G937V)的纯合子,即编码区第2810号甘氨酸由鸟嘌呤变异为胸腺嘧啶,导致第937号氨基酸由甘氨酸变异为缬氨酸。该突变未在HGMD数据库找到相应报道,根据ACMG指南,该变异初步判定为临床意义未明。但多种生物信息学蛋白功能预测软件SIFT、PolyPhen_2、MutationTaster、GERP++、REVEL均预测该基因突变为有害突变,结合典型肾活检改变,考虑为FAN1基因突变导致的巨核细胞性间质性肾炎。患者父亲、儿子、女儿均为杂合子,母亲未行检查。

最后诊断:IgA血管炎合并巨核细胞性间质性肾炎,CKD 2期

讨论

患者青年男性,以双下肢出血性皮疹伴尿检异常起病,慢性病程,肾脏方面检查示少量蛋白尿、镜下血尿,不伴低白蛋白血症,病初曾出现一过性急性肾损伤,目前肾功能正常,血压正常,ANCA阴性,自身抗体及补体正常,肾外无关节疼痛、腹痛等表现。肾脏病理检查免疫荧光示肾小球以IgA沉积为主,分布于系膜区;光镜表现为肾小球系膜增生性病变伴节段硬化;电镜见肾小球系膜区电子致密物分布,综合以上,考虑为过敏性紫癜性肾炎,现称为IgA血管炎。此外,病理医师在阅片的过程中同时发现多处肾小管上皮细胞核明显增大,未见核内包涵体、核有丝分裂像及多核巨细胞形成,周围间质少量单个核细胞灶性浸润,而IgA血管炎并不会导致这些病理改变,进一步对患者行基因测序检查发现FAN1基因纯合错义突变,进而诊断合并FAN1基因突变导致的巨核细胞性间质性肾炎。

能引起肾小管上皮细胞核增大的原因很多,其可发生于肾小管急性损伤后再生、老龄化以及一些病理情况下,因此临床需考虑以下鉴别诊断:1)重金属中毒,包括锂、铅、汞;2)霉菌毒素肾毒性,尤其是赭曲毒素A;3)药物肾损害,包括免疫抑制药物、抗病毒药物、抗肿瘤药物等,比如异环磷酰胺、白消安、阿德福韦酯、顺铂;4)病毒感染相关肾病,比如巨细胞病毒、疱疹病毒、多瘤病毒、腺病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV);5)遗传性巨核细胞性间质性肾炎。该例患者因既往有汽油和油漆接触史,重金属方面的检查示血铅和尿铅为阴性;患者病史中无免疫抑制药物或其他特殊药物使用史;病毒方面的筛查包括血CMV-DNA、乙肝表面抗原、丙肝抗体、HIV抗体均阴性,肾组织SV40染色阴性,肾组织病理检查亦未见典型的病毒包涵体,结合基因检测结果,最终确定为FAN1基因突变相关的巨核细胞性间质性肾炎。

巨核细胞性间质性肾炎最早由Mihatsch等于1979年命名,文中报道3例患者,其中2例为兄弟。随后越来越多的研究证实该病为一种独立的疾病,且存在家族聚集性,提示为遗传性疾病的可能。2012年最终确定FAN1基因为该病的致病基因。FAN1基因编码范可尼贫血相关核酸酶1,由FANCI-FANCD2复合体招募到DNA链间交联损伤部位,是DNA链间交联损伤修复途径中的重要因子。不同于其他范可尼贫血相关核酸酶的基因,FAN1基因突变并不会导致范可尼贫血,可能是由于FAN1基因主要表达在肾脏、肝脏以及神经元组织。FAN1基因纯合突变或复合杂合突变可导致系统性巨核细胞性病变,累及肾脏即表现为巨核细胞性间质性肾炎。查阅英文文献,目前该疾病仅报道40余例,而有基因检测结果的仅10余例,尚需更多的病例来总结FAN1基因突变与临床表现的联系。FAN1基因突变是否能促进肿瘤的发生尚不明确,既往报道的巨核细胞性间质性肾炎患者中有2例出现了早发的肿瘤。文献报道FAN1基因单个等位基因的突变可导致遗传性结直肠癌,但这一观点目前遭到质疑。

巨核细胞性间质性肾炎为常染色体隐性遗传性疾病,虽可累及全身多器官,但只有肾脏病变会导致严重的临床结局且发病隐匿,因此在临床是一个被低估的疾病。肾脏受累表现为无或少量蛋白尿,早期不伴高血压,肾功能呈缓慢进展。此外,超过75%的患者有尿糖阳性,不到三分之一的患者有尿沉渣检查异常,主要表现为镜下血尿,部分患者尿液中也发现核巨大的细胞甚至多核细胞。肾外表现通常缺失或表现很轻,包括反复的上呼吸道感染、支气管扩张,以及肝功能检测异常,包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、γ-谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶升高等。肾脏病理表现为非特异性的肾小管萎缩/间质纤维化,同时该病最特征性的改变为肾小管上皮细胞核巨大,可达正常细胞核的2~5倍大小,细胞核深染、外形轮廓不规则,常呈灶性分布,可累及整个肾单位的所有肾小管。少数情况下在肾小球及间质血管的内皮细胞、平滑肌细胞亦见核巨大的细胞。其他脏器亦可见巨大细胞核,包括肝脏、肺、脑、皮肤以及消化道等。这些核异常增大的细胞为非整倍体,不会进入有丝分裂阶段,因此Ki-67和PCNA染色通常为阴性。该病预后欠佳,进入终末期肾衰竭的中位年龄是33岁(25~55岁),目前尚无针对该病的有效治疗方法。这些患者是否合适的肾移植受者亦不明确。文献报道2例巨核细胞性间质性肾炎姐弟患者均在50岁前进入终末期肾衰竭,后接受肾移植治疗,但其中1例于术后18个月罹患小细胞肺癌,另1例术后18个月起逐渐出现30余处独立的皮肤癌病变及前列腺癌。

本例患者经肾活检及基因诊断明确为IgA血管炎合并巨核细胞性间质性肾炎,临床虽无反复上呼吸道感染史、但肺部CT见右肺上叶后段支气管轻度扩张,肝功能检测暂正常,因无紫癜皮疹再次发作,肾脏病理亦未见肾小球新月体、袢坏死等活动性病变,仅在门诊予雷公藤多苷片、血管紧张素转化酶抑制剂等口服药物治疗,近期复查尿蛋白定量0.59g/24h,血清肌酐1.16mg/dl。

小结:本文报道1例罕见的IgA血管炎合并FAN1基因突变相关的巨核细胞性间质性肾炎。巨核细胞性间质性肾炎为常染色体隐性遗传性疾病,临床上表现为缓慢进展的肾功能不全,可伴少量蛋白尿,需与多种能导致肾小管上皮细胞核增大的病因进行鉴别,而基因诊断是金标准。

图1 患者的肾脏病理改变:A.光镜下肾小球节段系膜区轻度增宽,系膜细胞及基质略增多,见一处节段硬化,毛细血管袢开放好(PAS,400×);B.免疫荧光染色示IgA++,弥漫分布,呈颗粒状沉积于肾小球系膜区(IF,400×); C.光镜下多处肾小管上皮细胞内核明显增大,细胞核深染、外形不规则(↓)(HE,400×);D.石蜡组织行电镜检查示1个肾小管上皮细胞核明显增大(最长径8.7μm)(↓),其旁边为正常大小的肾小管上皮细胞核(最长径13.7μm)(EM)。

图1 患者的肾脏病理改变:A.光镜下肾小球节段系膜区轻度增宽,系膜细胞及基质略增多,见一处节段硬化,毛细血管袢开放好(PAS,400×);B.免疫荧光染色示IgA++,弥漫分布,呈颗粒状沉积于肾小球系膜区(IF,400×); C.光镜下多处肾小管上皮细胞内核明显增大,细胞核深染、外形不规则(↓)(HE,400×);D.石蜡组织行电镜检查示1个肾小管上皮细胞核明显增大(最长径8.7μm)(↓),其旁边为正常大小的肾小管上皮细胞核(最长径13.7μm)(EM)。

图2 FAN1基因检测结果:患者是FAN1基因错义突变(c.2810G>T, p.G937V)纯合子,患者父亲、儿子、女儿为携带该错义突变的杂合子,患者母亲未行检查。

来源:东部战区总医院供稿,摘自《肾脏病与透析肾移植杂志》

查看更多