查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

导 语

本期分享一例表现为丘脑梗死的孤立性脊髓动脉瘤破裂病例。孤立性脊髓动脉瘤极为罕见,其发病机制、临床表现及治疗策略尚不明确。作者报道了一位孤立脊髓动脉瘤并发左丘脑梗死的患者,结合其临床特点、影像学特征、治疗策略,回顾文献以帮助梳理孤立性脊髓动脉瘤的治疗策略以及研究进展。本病例编译摘自BMC Neurology杂志。

病例介绍

患者49岁,因2天前突发大汗、背腹疼痛并放射至大腿、伴双下肢无力就诊,头MRI提示左侧丘脑梗死、脊髓MRI提示T12-L4压迫性病变,考虑为蛛网膜下腔或硬膜下出血。患者既往有前庭神经鞘瘤及癫痫病史。入院后查体提示双下肢截瘫感觉丧失,直肠失禁,考虑脊髓圆锥综合征可能性大。此外,患者右侧半身(颜面部、上肢、躯干上部)轻触觉及针刺觉消失。

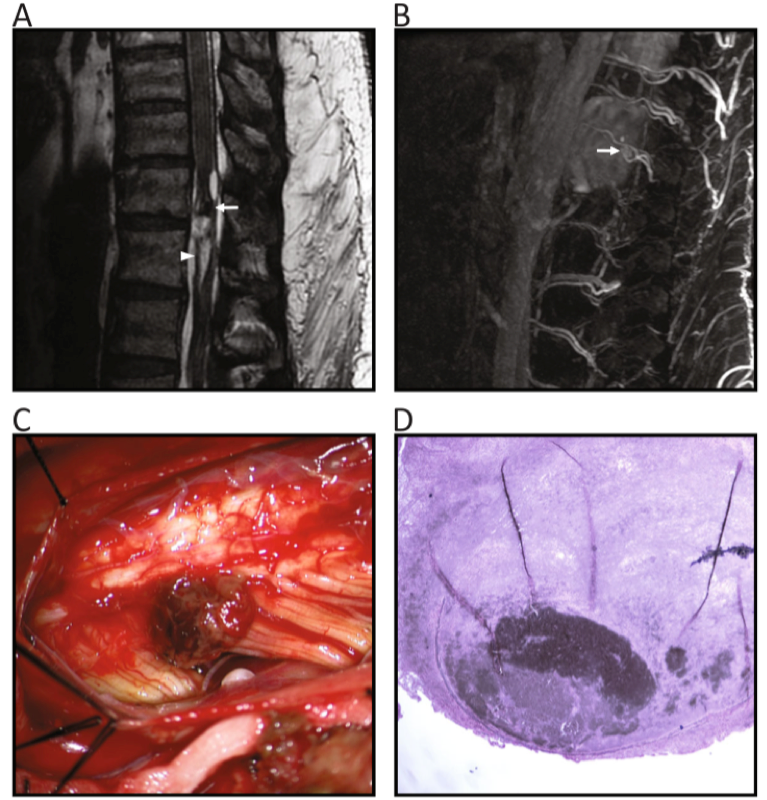

脊髓MRI及MRA提示硬膜内囊性/出血性肿物,位于T11-T12节段、左侧腹外侧软脊膜表面(图A、B)。此病变提示广泛的硬膜下/蛛网膜下腔出血并向下扩散至腰椎,首先高度怀疑由海绵状血管畸形或动静脉畸形所致。头MRI提示左侧丘脑急性梗死。传统的脊髓血管造影未见明确脊髓动脉瘤征象。

次日,神经外科为患者行T10-L1节段椎板切除术。打开硬脊膜后立刻可见硬膜下区域血液渗出,打开蛛网膜后也可见大量血液,术中使用吸引器将血液充分吸引。在T11-T12的左侧可见一硬膜下血肿压迫脊髓。

在去除血肿后可见脊髓后外侧出现一结节状血管病变(图C),考虑来源为脊髓后外侧动脉。术中予以切除并送病理检查。

术后病理(图D)提示病变处血管壁较薄、trichrome染色阳性、周围可见网状纤维,以上结果提示切除病变为脊髓动脉瘤。

术后患者的感觉及肢力逐渐恢复,术后5天患者转至外院进一步康复治疗。针对左侧丘脑梗死,给予患者标准的卒中管理,阿托伐他汀降脂,术后5天启动阿司匹林抗血小板,因患者存在脊髓蛛网膜下腔出血,考虑出血风险而未予双联抗血小板治疗。6个月后患者的症状较前明显好转,但仍不能独立行走。

讨 论

有关脊髓动脉瘤的病理生理机制尚不明确,部分观点认为是血管畸形导致血流速度增快导致动脉瘤形成。在孤立脊髓动脉瘤(不合并血管畸形)中,有学者根据组织病理学结果推测动脉夹层是可能的机制,动脉夹层常见于血管壁本身存在易损、脆弱的情况(如合并结缔组织病、自身免疫病)。在本病例中,外科术中可见血栓性动脉瘤但活检未见夹层表现。

因为发病罕见,孤立脊髓动脉瘤的自然病程尚不清晰。本例患者最初表现为放射性背痛、腹痛、下肢无力。回顾既往文献,胸腰段脊髓动脉瘤的最常见表现包括突发背痛、腹痛、无力、脑膜炎表现,本例患者基本与之相符。

有关脊髓动脉瘤的治疗极具争议,目前主要包括:外科切除、血管内治疗、保守治疗三种。部分学者认为动脉瘤有自发回缩的趋势,因此推荐保守治疗,唯一的外科干预指征是动脉瘤本身或血肿压迫脊髓。

尽管部分病例采取了保守治疗并收到了较好的效果,但总体病例数仍然较少,针对该病最佳治疗仍缺乏关键性证据。也有5例病例未接受外科手术,最终死亡,死因多为动脉瘤再出血。

对于脊髓后动脉动脉瘤,因其位置表浅、切除较安全,推荐早期外科干预,此类患者一般预后较好。脊髓前动脉动脉瘤因其位置较深、手术较困难。且脊髓前动脉为脊髓主要供血动脉,如术中出现动脉受损可能产生严重的神经功能缺损。

有关本病例中左侧丘脑梗死,难以判断是意外的影像学发现还是由脊髓动脉瘤所致。而既往从未报道过脊髓动脉瘤导致脑梗死,这表明本病例中的蛛网膜下腔出血可能与脑梗死相关。

具体机制可有多种解释,如细胞内脱氧血红蛋白等物质的释放导致血管痉挛、血小板聚集。这些机制可能与丘脑梗死相关,但为何只有丘脑受累值得进一步讨论。此外,高血压也是一种将两者相连的机制。蛛网膜下腔出血后的患者常见血压升高,而丘脑梗死常见于小血管动脉玻璃样病变。

总体来说,孤立脊髓动脉瘤是一种极少见的病例,尤其少见于脊髓后循环病变。影像学检查(MRI、CT、DSA)可能无法给出确定诊断。结合既往学者的意见以及本病例的经验,对于脊髓后动脉动脉瘤及有脊髓压迫症状的患者,积极的外科干预可能是有必要的。此外,脊髓出血性病变和脑梗死之间的关联性还需进一步研究证实。

未经授权,不得转载;已经授权者请注明“来源:重症卒中”

查看更多