查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

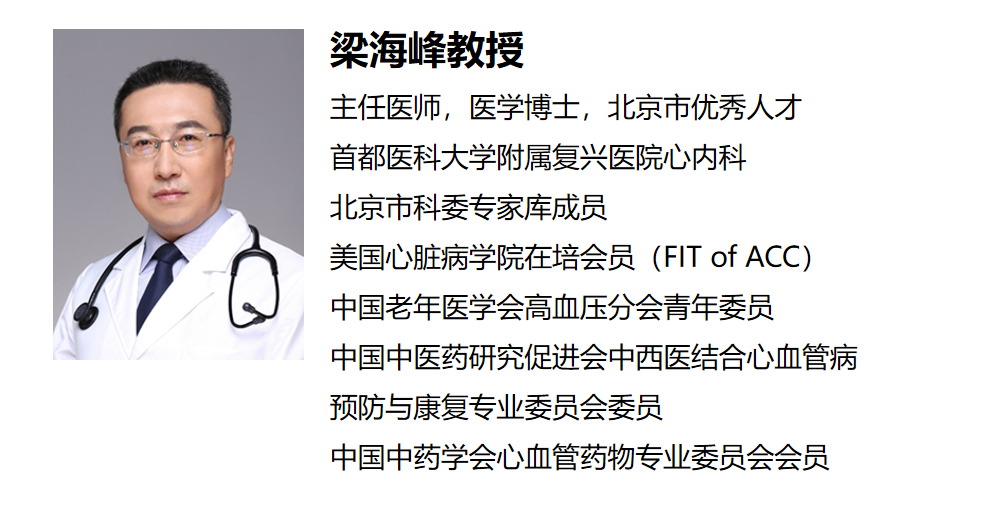

2019年,欧洲心脏病学年会(ESC)在法国巴黎顺利召开,《ESC慢性冠脉综合征诊断和管理指南》也随之发布。近日,本报社有幸采访首都医科大学附属复兴医院梁海峰教授,就新指南的更新要点发表观点和看法。

指南两大更新要点,开启CCS二级预防新篇章

2019年的欧洲心脏病学会(ESC)年会上发布了《ESC慢性冠脉综合征诊断和管理指南》,新发布的指南具有两大亮点。首先指南提出了“慢性冠脉综合征—CCS”的概念。实际上,CCS的概念与急性冠脉综合征(ACS)是相对应的。2013年发布的指南中,提出概念是“稳定性冠心病”,但实际上冠心病的发生发展并不是绝对稳定的,在某一个特定的时期,当患者的危险因素例如高血压、高血糖、高血脂等控制不佳,患者发生心血管事件的风险就会加大,此时的“稳定性冠心病”就变得不再那么“稳定”,相反地,经过生活方式的干预、药物的治疗,患者的病情也可以逐渐趋于稳定,因此“稳定性冠心病”的概念在反应疾病的病理生理过程中并不是很全面。而“慢性冠脉综合症”这个概念,却客观地反映了冠状动脉粥样硬化性疾病是一个进展性的、连续性的病理生理过程,有助于我们很好的理解和认识这个疾病。

第二个亮点就是对于抗栓治疗指南推荐的方案更加精准,指南强调应根据具体患者的病情特点制定个体化的治疗方案。为此指南中关于CCS患者的人群分类也变得更细致。新版ESC CCS指南将CCS的患者分成了6类:①可疑冠状动脉疾病伴有稳定的心绞痛症状和/或憋气症状;②新发心力衰竭或左室功能不全,疑诊病因为稳定性冠心病;③ACS发生1年内的无症状或症状稳定,或新近血运重建;④初次诊断或血运重建后超过1年,有或无症状;⑤疑诊血管痉挛或微血管病变引起的心绞痛;⑥因体检或筛查发现的无症状患者。实际上,每类患者的转归和预后是不完全一样的,因此,将人群分类细化后抗栓治疗的方案制定就可以更加精准了。

指南还着重强调了对不同患者的出血和缺血风险的评估。例如,窦性心律的CCS患者,若缺血风险大,出血风险小,医生可建议双联抗血小板治疗;合并非瓣膜性房颤的CCS患者,若出血风险较大,可推荐新型口服抗凝药(NOAC)联合抗血小板药物进行治疗,并且在剂量上也给出了明确说明。总的来讲,新指南的精准化体现在患者使用抗栓治疗药物时的目标值、用药剂量、用药时间、用药方式的具体化上。

阿司匹林在CCS二级预防中仍具有不可撼动的地位

阿司匹林在冠心病的二级预防中一直发挥着重要作用,但随着新的抗血小板药物不断上市,不少医生或患者认为阿司匹林在二级预防中的地位会有所动摇。然而,从目前的用药情况来看,阿司匹林在二级预防中的基石地位没有动摇。

实际上很多新型抗血小板药物的作用途径是不同于阿司匹林的。阿司匹林的作用靶点是环氧化酶(COX),而像替格瑞洛这样的新型抗血小板药物属于P2Y12受体抑制剂中的一类,所以从药理机制上看阿司匹林和新型抗血小板药物之间其实不存竞争关系。此外,双联抗血小板治疗中,我们看到,不变的是阿司匹林,变的是P2Y12受体抑制剂。因此,目前为止,阿司匹林在抗栓治疗中的基石地位是仍不可撼动。

对于需要单药抗血小板治疗的CCS患者,阿司匹林在药物经济学和患者依从性方面,占有一定的优势。再者,阿司匹林作为传统“老药”,在临床上有丰富的应用经验,充分的循证医学证据,在目前的冠心病二级预防领域中地位是稳固的。

查看更多