查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

复旦大学附属华山医院康复医学科 贾杰

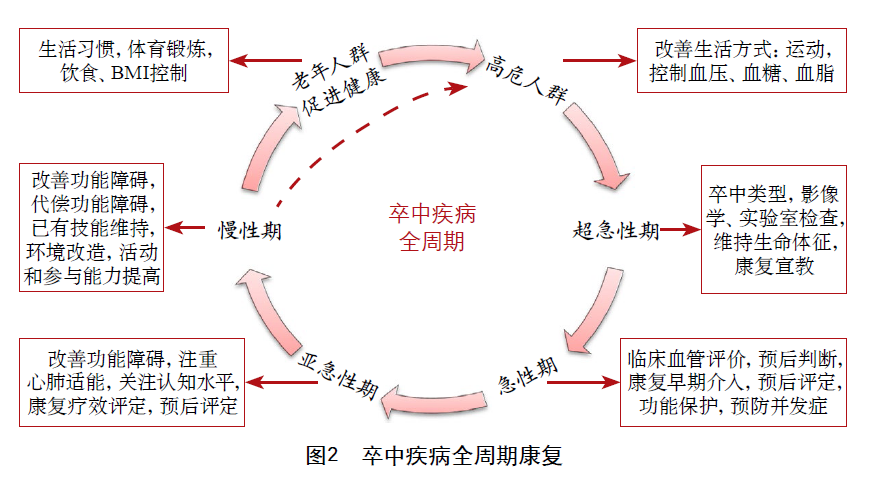

卒中全周期康复包含疾病全周期、分级诊疗全周期、参与人员全周期、不同地域之间全周期等四个方面。卒中全周期模式的提出对提高卒中诊疗水平、实施分级诊疗策略、人员功能定位、消除地区间医疗资源的不平衡提供了建设性意见。疾病全周期能让我们更好地了解卒中不同分期并且给予针对性康复,使患者的功能预后实现最优化。本文就“疾病全周期”康复策略和措施进行阐述。

背景

卒中是一种与突发性局灶性或全身性神经功能障碍有关的疾病,症状持续时间超过24 h,是人类致残和致死的主要原因,我国总体卒中终身发病风险为39.9%。卒中发生后,超过80%的患者会发生急性功能障碍,超过50%的患者会长期留有功能障碍,给家庭及社会造成巨大经济负担。卒中后恰当的康复治疗是改善预后的重要手段。第一届国际卒中恢复与康复圆桌会议(SRRR)把卒中分为超急性期(<24 h)、急性期(1~7 d)、亚急性期(7 d~6 m)及慢性期(>6 m),不同时期的康复有各自的特点和重点。基于此,卒中疾病全周期康复将按照SRRR分期标准来详细阐述。

卒中不同时期康复

改善患者功能障碍

卒中患者亚急性期的康复通常在综合医院的康复医学科或者康复医院进行。患者在进入病区后首先需要进行整体功能评估,包括运动、感觉、认知、言语、吞咽、心肺、二便、疼痛、精神心理等多方位的功能筛查,而后由多学科团队组成康复小组,针对前期功能障碍的初筛结果进行定向功能障碍的全面细致评估。

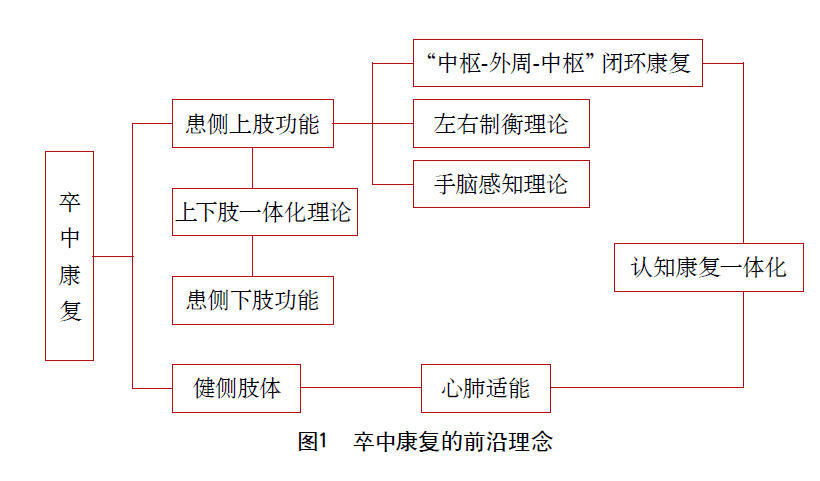

2016年,我们课题组提出了第一个原创手功能康复理念,“中枢-外周-中枢”闭环康复。该理论以神经可塑性为基础,将作业疗法、吞咽训练、电刺激训练等外周干预方法与“直接”刺激脑区经颅磁刺激、脑-计算机接口和镜像疗法等中枢干预方法相结合,达到促进卒中患者的中枢重塑和神经再支配这一最终目的。在观察到卒中患者接受上肢姿势的干预和控制后,下肢的平衡和步态能够得到改善的临床现象后,我们又提出了“上下肢一体化”理论,其理论内涵为良肢位和整体观念,通过干预上肢提高下肢的功能。除了上下肢存在关联,左右侧也有着各种制衡关系,主要表现在目的性运动、非目的性运动、感觉、认知等高级脑功能方面,而卒中后健侧大脑对于患侧大脑常表现为过度抑制与代偿,双侧肢体协调功能下降,导致“左右制衡”失调,因此在康复中还应将健患侧视为完整的功能活动整体。此外,感觉功能与运动功能相互联系,感觉障碍会影响运动的表现,增加感觉刺激输入能提高运动功能,我们提出的“手脑感知”理论旨在通过给予患者手部多种感觉刺激,经过中枢对感觉信息的编码和加工,产生知觉和感觉运动神经通路的重组,改善患者的感觉和运动功能。

注重患者心肺适能

2 0 2 0 年第1期S t r o k e 杂志报道了卒中患者心肺适能(CRF)的文献分析研究,重点强调了心肺适能训练对于卒中康复的重要作用。卒中患者的心肺适能在发病早期仅处于健康人群的5%~25%,而在恢复期则逐渐提升至53%,然而这一数值仍然不能维持患者的日常生活活动。美国心脏学会2016年推荐心肺适能作为临床第5大生命体征,而越来越多的研究提示心肺适能可能是制约卒中康复预后的瓶颈。首先,低心肺适能可能通过心肺、血液、肌肉、脑等复杂中枢外周网络通路限制卒中患者的神经功能重塑。再者,卒中康复的基础是神经可塑性,而神经重塑离不开高强度、重复性、任务导向的功能训练,低心肺适能使得患者难以耐受足够强度的康复训练。亚急性期既是功能障碍的重塑黄金期,也是患者心肺适能提升的关键阶段,将心肺适能训练融入常规康复路径可以带来相辅相成、事半功倍之效,也是未来临床和科研探索的重要方向。

关注患者认知水平

传统的康复治疗模式往往将患者的功能分割开来进行针对性训练。例如,物理治疗师注重整体运动表现的再教育,作业治疗师则主导患者的作业活动分析和认知训练,而言语治疗师负责患者的言语和吞咽治疗。这一训练模式固然井然有序,但割裂的功能训练计划却忽视了患者多种功能之间的交互作用,其中认知功能与其他功能的整体康复则更为关键。认知康复一体化就是在该背景下被重点提出的新理念。卒中患者的预后与患者的认知功能水平的恢复密切相关,有纵向研究提示患者早期的认知功能水平可以预测患者的多方位功能预后。这是因为认知功能不仅是患者理解康复目标的前提,也是患者高效执行康复计划的基础和关键。除此之外,认知功能对患者其他功能的交互作用还体现在“双任务”甚至是“多任务”的场景中。例如,研究提示卒中患者的摔倒风险与患者执行步行状态下的双任务能力正相关。生活的场景是复杂而多变的,卒中患者为了更好地回归家庭社会就需要解决复杂场景中的功能再学习,这就离不开认知的介导与调控作用。探索认知康复与卒中患者整体功能训练的交互影响是一项非常有价值的康复临床课题。

结语

卒中的疾病全周期可分为超急性期、急性期、亚急性期和慢性期,各时期的康复方法和侧重点不同。目前,适宜的超急性期和急性期康复介入时机和干预手段还缺乏大样本、高质量的研究证据支持。亚急性期和慢性期的康复需转变传统割裂的功能训练思想,结合前沿康复新理念,将各功能障碍、外周和中枢等相联系,探索出更高效的康复方法及其神经机制。

来源:《中国卒中杂志》 2021年3月 第16卷 第3期

查看更多