查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

情绪低落、悲观、缺乏热情和活力、睡眠质量差、生活质量差、自杀风险高……抑郁症这种常见的慢性病很是折磨人。

近日,中国疾控中心周脉耕等通过分析全球疾病负担2017年数据发现,抑郁症已成国人重要公共卫生问题,2017年我国有5636万抑郁症患者,占全球总病例的21.3%,其中女性和55岁以上老年人是高危人群。

在1990~2017年期间,抑郁症患病率从3224.6/10万人上升到3990.5/10万人,增加了24.7%。

抑郁症所致伤残与过早死亡而失去的寿命年(DALY)率从521.1/10万人增加到607.4/10万人,增幅16.6%。

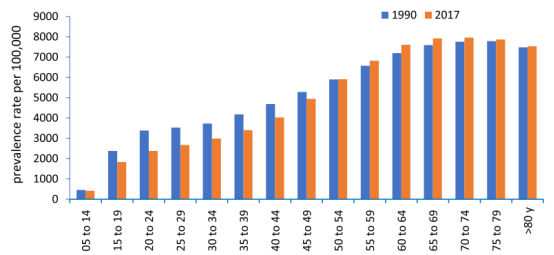

就不同年龄人群而言,虽然5~54岁人群,抑郁症患病率有所降低,但≥55岁人群却在上升。

就男女而言,2017年女性抑郁症患病率明显高于男性,是男性的1.7倍。

图1 1990~2017年不同年龄人群抑郁症患病率情况

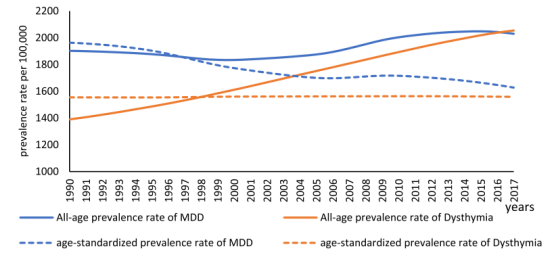

抑郁症有两大类:重度抑郁症和心境障碍。研究发现,两类患病率均明显上升,尤其是心境障碍。年龄标准化后重度抑郁症患病率有所下降,心境障碍保持平稳。

图2 1990~2017年不同年龄人群重症抑郁症和心境障碍的流行和年龄标准化后的患病率的变化

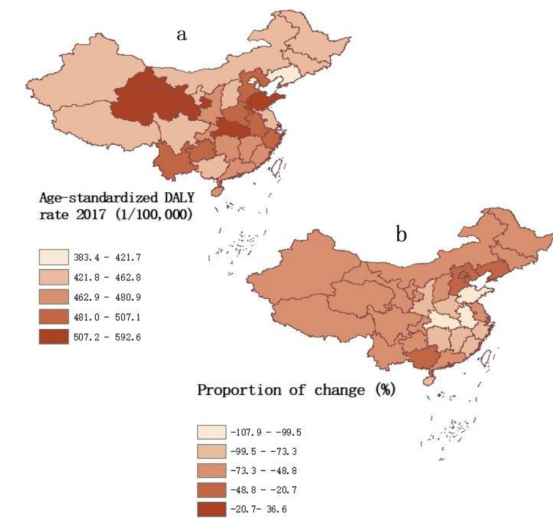

2017年,华北、华东地区抑郁症所致DALY率高于西北和东北地区。

全国31个省级行政区,抑郁症的患病率和所致DALY均增加,不过除了中国香港年龄标准化后均有所下降,其中湖北、安徽、山东降得最快。

研究者指出,应特别关注香港、青海、湖北和东北各省的抑郁症疾病负担。

图3 2017年全国各省级行政区每10万人年龄标准化DALY率(a)和1990~2017年年龄标准化DALY率的变化情况(b)

研究者指出,中国人口占全球的18.4%,但抑郁症人群就占全球病例的21.3%,这提示,抑郁症已成国人重要疾病负担。

之所以抑郁症流行,研究者认为这与城市化进程、工业化发展、社会压力等的冲击相关。

对于女性而言,研究者指出,心理精神因素、激素水平变化等都是重要影响因素。

尤其是女性在生产后激素水平变化较大,容易产生情绪波动,如果在这一阶段缺乏支持和照顾,日后会增加抑郁症倾向。此外,绝经期女性中抑郁症也较为常见。

抑郁症在老年人群的危害也不容小觑,研究者指出,这会增加老年人群心脑血管病死亡风险、增加老年痴呆症和脑卒中风险。

改善人群心理健康,也是政府一直关注的问题,其中促进心理健康就纳入了《健康中国行动(2019-2030年)》。

但是,目前人群对抑郁症了解不足,寻求帮助较少,心理健康辅助医生也严重不足,这些都是亟待解决的问题。

来源:

[1]Ren X, Yu S, Dong W, Yin P, Xu X, Zhou M. Burden of depression in China, 1990-2017: Findings from the global burden of disease study 2017. J Affect Disord, 2020, 268: 95-101.

[2]健康中国行动(2019—2030年):总体要求、重大行动及主要指标. 中国循环杂志. 2019, 34: 846-858.

转自中国循环杂志

查看更多