查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

在现今临床试验中,总生存(OS)期是公认的衡量新药或新疗法临床获益的金标准。然而,选用OS期作为主要研究终点往往需要较长的随访时间,进而增加试验周期及人力成本。因此,现实中许多临床试验尝试使用能预测OS期获益的指标作为替代研究终点。在传统的化疗及靶向治疗试验中,无进展生存(PFS)期往往与OS期获益存在较强相关性,是较好的替代终点;然而,在新兴的免疫检查点抑制剂(ICI)临床试验中,越来越多的证据显示PFS期未能很好地预测总生存时间获益,这为免疫检查点抑制剂试验的设计带来巨大的挑战。

针对此困境,由中山大学肿瘤防治中心徐瑞华教授团队、同济大学附属东方医院李进教授团队、国家药监局药品审评中心(CDE)杨志敏部长团队、以及来自上海交通大学、复旦大学的统计专家组成的多学科团队,依托中肿人工智能与数据科学实验室开展科研攻关,成功开发了适用于免疫检查点抑制剂临床试验的替代终点——改良无进展生存(mPFS)期。

该研究成果于2021年4月1日在线发表于癌症免疫治疗协会(SITC)会刊《癌症免疫治疗杂志》(Journal for Immunotherapy of Cancer)。徐瑞华教授为该论文的最后通讯作者,中山大学肿瘤防治中心王梓贤博士、吴灏祥博士、林武豪博士以及上海交通大学医学院的谢丽统计师为共同第一作者。

考虑到免疫检查点抑制剂存在延迟起效的特点,研究团队推断,免疫检查点抑制剂试验中PFS期与OS期效应相关性欠佳,可能原因是很多早期疾病进展(PD)事件并不会导致早期死亡事件,这也与临床上观察到许多接受了免疫检查点抑制剂治疗的患者PFS期较短而OS期较长的现象相符。

据此,研究团队提出了大胆的设想:可否做个减法,通过将某个时间节点之前出现的早期疾病进展事件剔除,改良无进展生存期的定义,进而提高无进展生存期与总生存时间效应的一致性?

为了验证该设想,研究团队汇总分析了2000~2020年间发表的57项免疫检查点抑制剂试验(合计近30000例晚期实体瘤患者)的疗效数据,并自主开发了一套基于蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulation)来评估替代终点可靠性的算法。

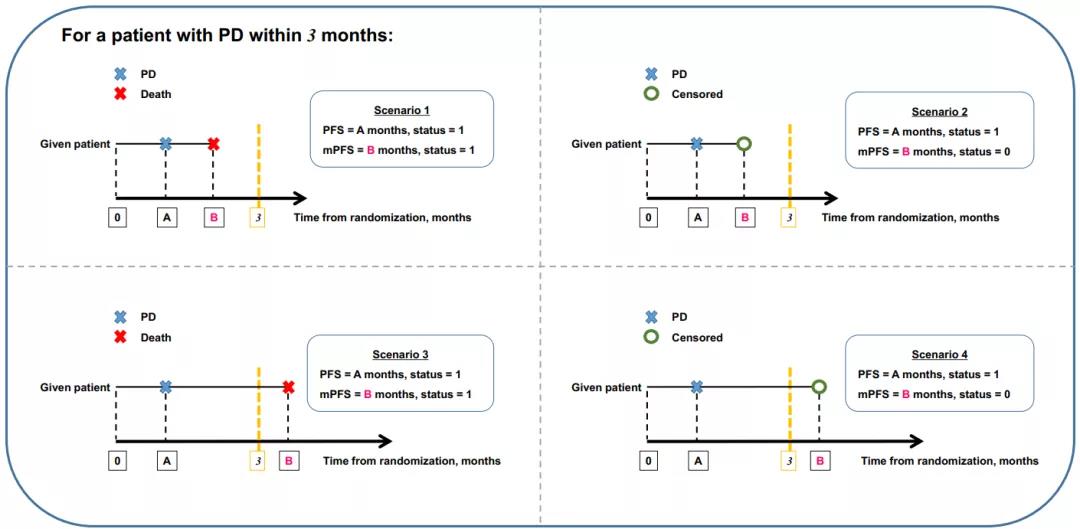

藉此,研究团队提出了一个创新的替代研究终点——mPFS期:与传统PFS期相比,改良PFS期剔除了3个月内的早期疾病进展事件,即对于3个月内出现早期疾病进展的受试者,该早期疾病进展将不被计入事件(但不影响临床决策),该受试者将被继续随访至其死亡或删失,其改良PFS期等于从随机化开始至死亡或末次随访的时间。

传统PFS期及改良PFS期的定义

模拟分析结果显示,与传统PFS期相比,改良PFS期事件数无明显减少(仍远大于总生存时间事件数),且改良PFS期与OS期效应的相关性显著提升。并且,改良PFS期此优势在不同的瘤种、治疗方案的亚组中均存在。

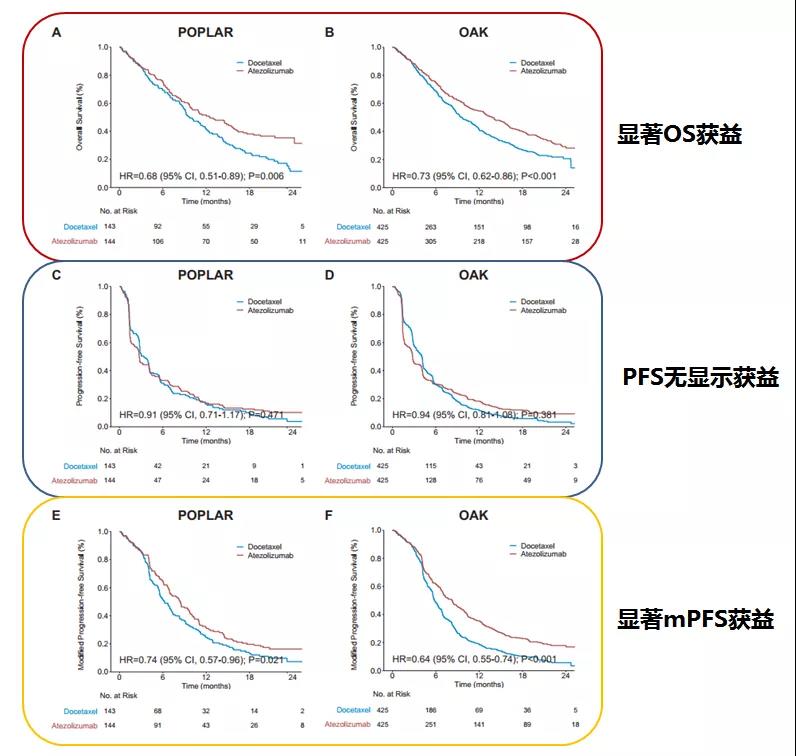

此外,研究团队进一步利用两项免疫检查点抑制剂试验的真实个体疗效数据进行了验证:在这两个试验中,免疫检查点抑制剂组相较对照组均取得了显著的OS期获益,但PFS期却未能显示该临床获益;而当使用改良PFS期作为终点时,则可以很好捕捉到免疫检查点抑制剂组的生存获益。

利用免疫检查点抑制剂试验(POPLAR和OAK)的真实疗效数据验证改良无进展生存期的作用

由此,本研究创新性地提出了改良PFS期的概念,并阐明其作为免疫检查点抑制剂试验的替代终点优于传统PFS期,打破了免疫检查点抑制剂试验中传统PFS期未能准确反映OS期获益的困境。

在未来的免疫检查点抑制剂试验中,以改良PFS期作为替代终点将有利于缩短试验周期,节约人力成本,更为重要的是,推动有效的免疫检查点抑制剂药物和疗法更快获批进入临床使用,造福于患者。

未来,这支由临床研究者、统计专家、CDE药审专家组成的多学科团队将继续集智同行,致力于临床试验设计的创新及优化,推动中国特色的高效循证评价体系及药物审批体系的建设,使更多的肿瘤患者更早、更好地受益于临床研究成果。

来源:中山大学肿瘤防治中心

查看更多