查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

王拥军教授指出,缺血性脑血管病的不良后果主要包括致残和致死。从是否致残,可将患者分为两类——致残性缺血性脑血管病和非致残性缺血性脑血管病。致残性缺血性脑血管病的治疗策略主要是再灌注治疗如静脉重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)/替奈普酶(TNK)溶栓治疗、桥接治疗,直接取栓治疗目前尚未获得证据支持。非致残性缺血性脑血管病的治疗策略主要是抗血小板治疗,治疗方案包括阿司匹林、阿司匹林+氯吡格雷、阿司匹林+替格瑞洛,今年,基因指导的抗血小板治疗也将首次被写入中国指南。

致残性缺血性脑血管病的主要治疗是恢复缺血半暗带,这意味着早期恢复血流,即再灌注。对于再灌注治疗,时间就是大脑,时间就是生命。

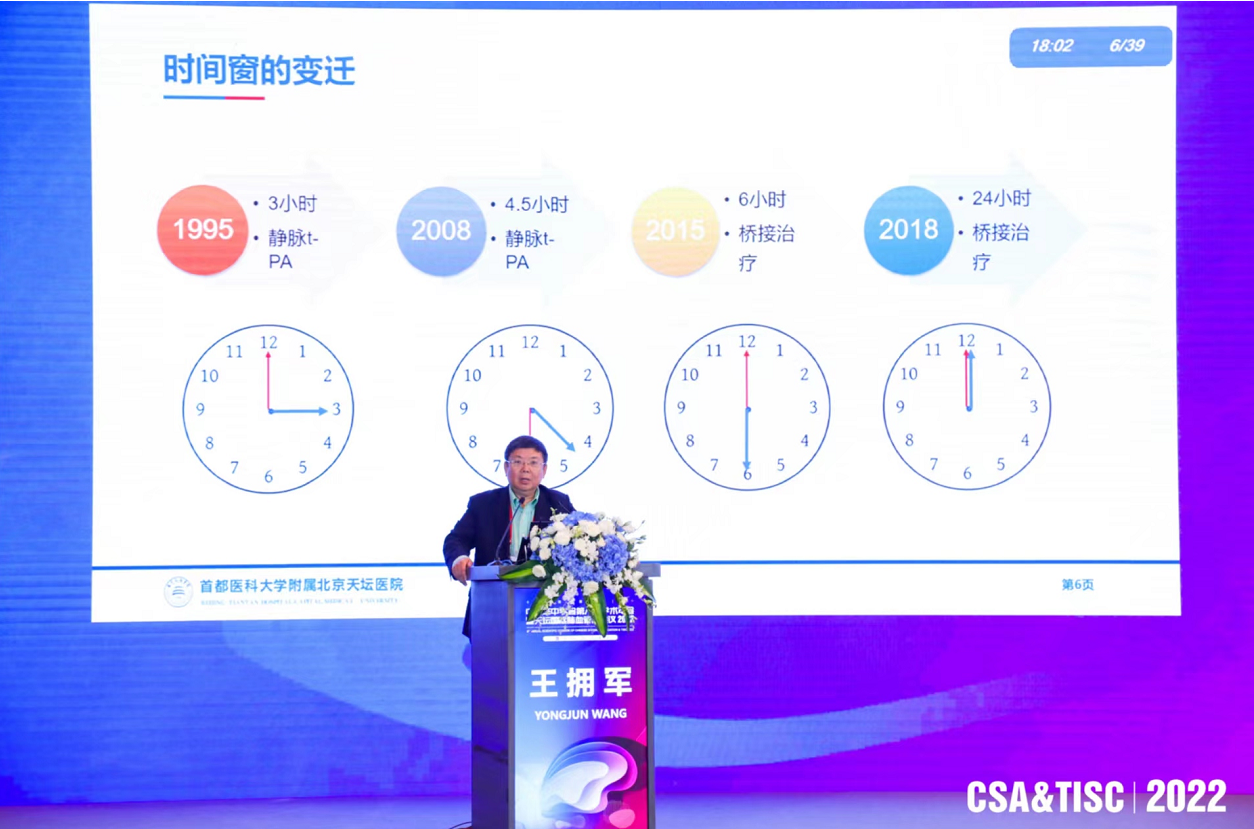

王拥军教授指出,为了留住再灌注治疗的时间窗,专家们做了很多研究,时间窗在不断扩大。1995年,NINDS研究确定了3 h黄金时间窗;2008年,ECASS Ⅲ研究将时间窗变为4.5h;2015年,5项大型临床试验采用桥接治疗将再灌注治疗时间窗推到了6h;2018年,两项大型研究通过桥接治疗将再灌注治疗时间窗推到24 h,这是人工智能对临床的贡献。目前指南推荐3个时间窗:标准静脉rt-PA为4.5h;人工智能指导下的血管内治疗的一级证据推荐是16h,二级证据推荐是24h。

尽管到了24h,时间窗仍然非常短。为了留住时间窗,国内外进行了很多尝试,包括卒中中心的认证和建立、远程卒中系统、移动卒中单元等。今年将会出现一个新模式,即EICU,急诊卒中单元。

卒中中心

各国卒中中心的体系建设已经非常成熟。美国目前有4级卒中中心,可收治的脑血管患者可被直接转到就近的卒中中心,也可以直接转至上一级的高级卒中中心直接做动脉内治疗,也可以逐级向上转诊。

远程卒中系统

远程卒中系统是留住时间窗的重要措施。去年在《美国医学会杂志·神经病学分册》(JAMA Neurol)上发表的一项重要研究显示,随访3年,使用远程卒中系统后再灌注治疗率会显著提高22%。出院后患者在社区生活的天数并未显著改变,再灌注治疗在低容量医院即收治患者较少的医院和农村地区发挥的作用更大。

飞行介入团队

德国尝试了一个新方式,即飞行介入团队。今年5月在《美国医学会杂志》(JAMA)上发表的一项大型研究中,德国一个非城市卒中网络比较了取栓专家飞到现场做手术和患者转诊来做手术的改良兰金评分(mRS)结局。结果发现,飞行介入团队组的患者结局更好。

卒中中心间的转运

近期在JAMA上发表的西班牙RACECAT研究比较了将患者直接转至就近的初级卒中中心后根据需要向高级中心转诊,和直接将患者转至能取栓的医院的效果。最终发现两种方式疗效没有区别,先到初级卒中中心静脉溶栓率更高,直接到取栓中心血管内治疗率更高。这也是对留住时间窗的一次重要尝试。

移动卒中单元

去年发表了两项有关移动卒中单元的大型研究。德国B PROUD试验发现,使用移动卒中单元后,患者总体预后较未使用移动卒中单元更好。患者接受再灌注治疗的比例会增加,时间也会缩短。这一结果是将移动卒中单元写进国际指南的重要依据。美国大型研究BEST-MSU旨在证实与传统急救相比,移动卒中单元是否能给患者带来更多益处。该研究发现,移动卒中单元救治的患者mRS为0~1分的比例明显多于将其转到医院再做计算机体层摄影(CT)。

移动卒中单元给未来的第三代溶栓药治疗提供了更多机会,因为替奈普酶几秒钟就可以完成静脉推注。今年在JAMA Neurol上发表的墨尔本Ⅱ期试验TASTE-A发现,在救护车上使用替奈普酶后,患者再灌注治疗的影像学改善更为明显,但临床未发现差异。期待Ⅲ期临床研究TASTE-B的结果。

中国目前也有很多医院在使用移动卒中单元,目前存在的问题是我国救护车使用率不高,救护体系千差万别,院前急救治疗的法律保障尚不足。此外,我国还存在知情同意沟通和医疗费用支付等问题。因此,尽管证据越来越充分,移动卒中单元是否能够在我国推广,需要重新思考。

急诊卒中单元

王拥军教授指出,中国可能适合一种新形式——急诊卒中单元。院内的延误主要是来自两类辅助检查,即影像学检查包括CT与核磁和实验室检查,第三种延误是谈知情同意和交费。怎样缩短这些方面的延误?可用把影像设备搬到诊室中。我国今年批准了移动核磁进入医院,患者在急诊室查体后,直接进入移动核磁设备,8分钟就完成检查,使院内延误变得非常短。

未来,挽留时间的思路之一是在院前锁住半暗带,即在院前通过神经保护剂先做锁定半暗带的治疗。目前中国最有可能实现这种方式,舌下使用的神经保护剂依达拉奉今年获得了中国药监局的生产文号,但其适应证尚不是卒中,完成卒中相关临床试验后,未来患者可能在院前先锁定半暗带,使患者的治疗时间窗更长。

对于非致残性缺血性脑血管病,目前的主要研究热点仍是抗血小板治疗。

抗血小板治疗试验最早来自1997年的CAST和IST,证实160~300mg/d阿司匹林可以减少卒中复发或死亡。

之后国际上开始尝试联合抗血小板治疗,2013年中国的CHANCE研究、2018年美国的POINT研究和2020年4个国家共同完成的THALES研究是奠定联合抗血小板治疗的里程碑研究,证实阿司匹林+一种P2Y12受体拮抗剂,可以给患者带来更多的减少卒中复发的机会。

最新版欧洲卒中指南推荐,对于既往24h患有非心源性轻型卒中或高危短暂性脑缺血发作(TIA)的患者,建议阿司匹林联合氯吡格雷治疗21天,之后继续单一抗血小板治疗。这与2013年中国CHANCE研究方案完全一致。

联合抗血小板治疗面临的问题之一是不同国家的患者药物抵抗情况不同。在中国影响氯吡格雷代谢的相关因素较多。2016年发表的CHANCE亚组分析显示,有4个基因影响中国人中氯吡格雷的疗效,其中影响最大的是细胞色素(CYP)2C19,有58.8%的国人对氯吡格雷反应不良。之后我国启动了基因指导选择药物的试验CHANCE-2。

CHANCE-2研究于去年下半年在《新英格兰医学杂志》发表,该研究在全国201家医院中筛选了11255例患者,床旁基因检测发现,有6412人有功能缺失,即药物抵抗。之后将药物抵抗者分为继续维持氯吡格雷和换为替格瑞洛治疗,结果发现这种绕行CYP2C19的方式是可行的,可以使患者卒中复发率进一步下降23%。这项研究将我们带进了基因指导治疗的时代。

因此,对于非致残性缺血性脑血管病的抗血小板治疗,目前的证据给出3个结论:阿司匹林是所有治疗的基础(CAST/IST研究),短程阿司匹林叠加P2Y12受体拮抗剂是目前高危患者的最佳选择(CHANCE/POINT研究),基因指导下P2Y12受体拮抗剂的选择是更好效果的保障(CHANCE-2研究)。

从CHANCE到CHANCE-2研究,患者的卒中复发率维持在6%。对于剩下的残余风险,去年国家神经系统疾病临床医学研究中心在《卒中杂志》(JOS)发表的一篇文章发现,目前有两个可干预的因素需要关注和探索。一是白细胞介素(IL)-6水平升高,一是颅内动脉狭窄。

因此,王拥军教授表示,8月5日已启动中国第一项针对IL-6水平的临床试验CHANCE-3,希望采用秋水仙碱来抑制核苷酸寡聚化结构域(NOD)样受体热蛋白结构域相关蛋白3(NLRP3),使IL-6水平下降,观察能否换来卒中复发率的进一步降低。该研究计划纳入8234例患者,全国有300家医院已进入该研究,希望1年后研究入组能够结束。

王拥军教授最后表示,解决残余风险的下一步是进入高清医学时代,采用多组学技术寻找更多的靶点。国家神经系统疾病临床医学研究中心的高清医学支撑平台卒中多组学图谱计划(STROMICS)已正式对全球开放,多组学研究发布后,符合“人类遗传资源管理”可用的结果数据会上传至该平台网站,供研究者们下载和研究。高清医学将会帮我们解决最后的残余风险,解决脑血管病下个时代面临的问题。

中国医学论坛报沐雨整理自王拥军教授报告

查看更多