查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

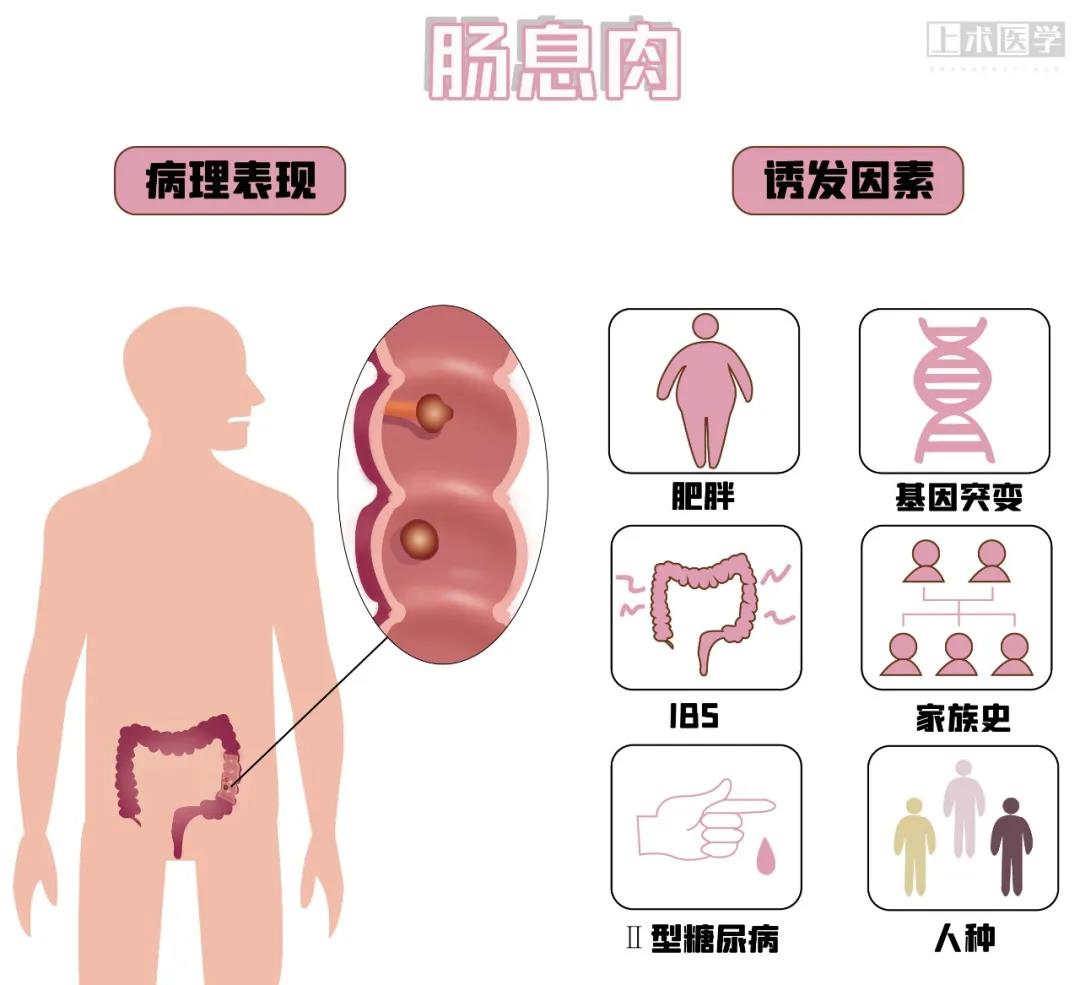

肠息肉图示

在做肠镜发现息肉时,符合切除标准的息肉通常会立刻切除,无须再次手术。

常用的镜下切除方法有:

1.活检钳息肉切除术:适用于直径<0.5 cm的息肉

2.内镜下息肉电切除术:适用于各种大小的有蒂息肉、直径<2cm的无蒂息肉

3.内镜下黏膜切除术(EMR):适用于<2 cm的扁平息肉

4.内镜黏膜下剥离术(ESD):适用于直径>2 cm的息肉,尤其是平坦息肉

下面,具体展示一下这几种切除方式。

一

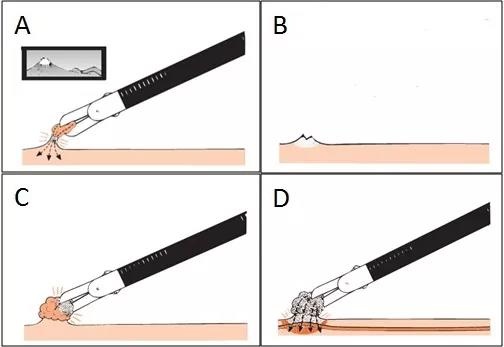

活检钳息肉切除术

A 钳除前;B 钳除后创面;C-D:热活检钳除术。注意事项:息肉体积过大,增加电凝时间,易造成透壁性损伤

手术过程:

1. 常规内镜检查,发现肠息肉。

2. 通过结肠镜插入一个带电的肠息肉肠镜下电摘除(PSD)活检钳,将钳子的两个嘴张开后夹住息肉。

3. 通电后利用热能产生的热量将息肉切除。

4. 观察肠壁浆膜层有无损伤,息肉取出后送检。

二

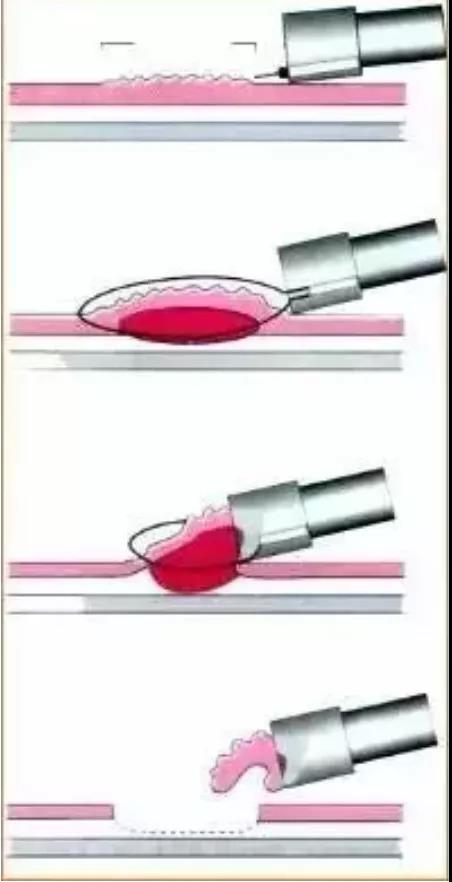

内镜下息肉电切除术

有蒂息肉切除示意图

无蒂息肉切除示意图

手术过程:

1. 常规内镜检查,明确息肉位置、大小及形态等。

2. 充分暴露息肉,通过牵拉息肉使其离开肠黏膜。

3. ① 有蒂息肉的切除:于直径较小的息肉直接电切除;蒂部较短者,圈套钢丝套入息肉后抵达息肉基底稍上方提拉切除;蒂部较长者,尽可能保留残蒂1cm左右的长度,提拉切除;蒂部粗短者,先用尼龙绳圈套结扎或金属夹夹闭阻断息肉血供后,在结扎上方行电切除。

② 无蒂息肉的切除:在息肉基底部稍上方行圈套电切或在息肉基底部黏膜下注射生理盐水,形成液体垫,再行电切除。较大的息肉采用分期分块电切的方法。

4.息肉回收,送病检。

三

内镜下黏膜切除术(EMR)

EMR有三种,分别是:透明帽法切除术、黏膜注射下切除术、黏膜注射法分片切除术。

其中黏膜注射法分片切除术与黏膜注射下切除术在操作流程上并无太大差别,只是前者病灶较大不能一次圈套切除,需要分次切除。不再单独讲述。

透明帽法切除术

手术过程:

1. 据病变位置的不同选择直式或斜式透明塑料帽套于肠镜前段,然后进镜到达病变位置。

2. 将圈套器置于透明帽内,再将透明帽对准所切除息肉,将其吸引至透明帽内。

3. 收紧圈套器用高频电切除息肉,检查无出血或穿孔等并发症后退镜。

4. 将息肉取出后送病理检查。

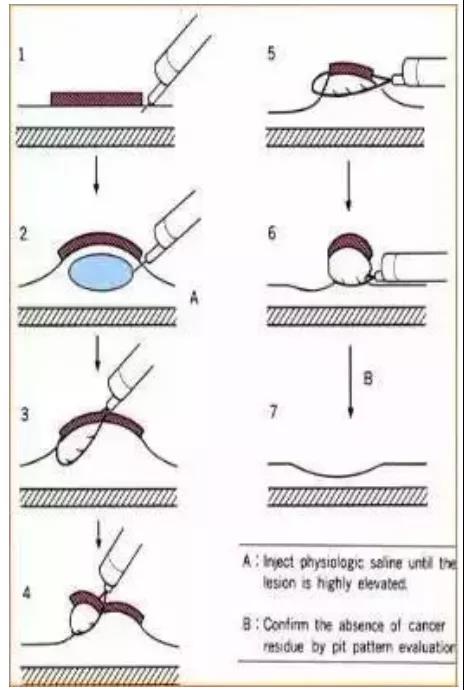

黏膜下注射切除术

手术过程:

1. 确定并标记处病灶边缘。

2. 进项黏膜下注射,使病灶抬举。

3. 将圈套器套住息肉及周边0.5 cm整肠黏膜,用负压吸引收紧圈套器,然后电切。

4. 处理创面,将息肉取出后送检。

黏膜注射法分片切除术

四

内镜黏膜下剥离术(ESD)

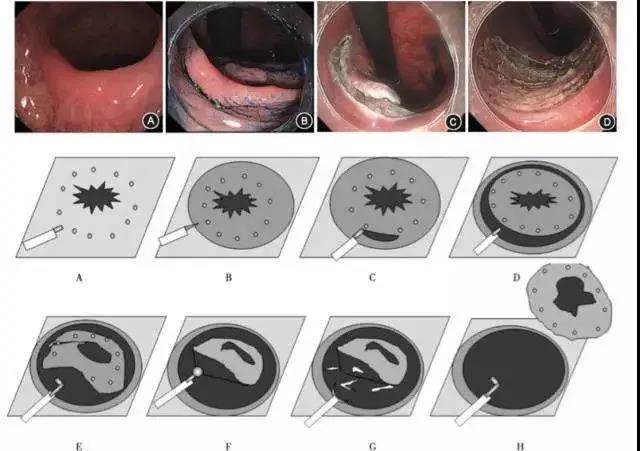

ESD图示

手术过程:

1. 充分暴露病变,确定病变范围并在病变外围进行标记(图A)。

2. 进行黏膜下注射生理盐水、高张液体或胶体液,观察抬举征(黏膜下注射水垫后黏膜层和肌层分离的状态)(图B)。

3. 在病变周围切开病变黏膜至黏膜下层,如上图c

4. 在病变周围标记点外缘环周切开黏膜,如上图D

5. 黏膜下层剥离(图E、F)。

6. 在剥离的过程中不断的处理裸露的血管(图G)。

7. 将病变黏膜完全剥离下来,并处理创面,预防迟发型出血(图H)。

8. 最后,将息肉送病检。

来源:消化学术在线

查看更多