查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

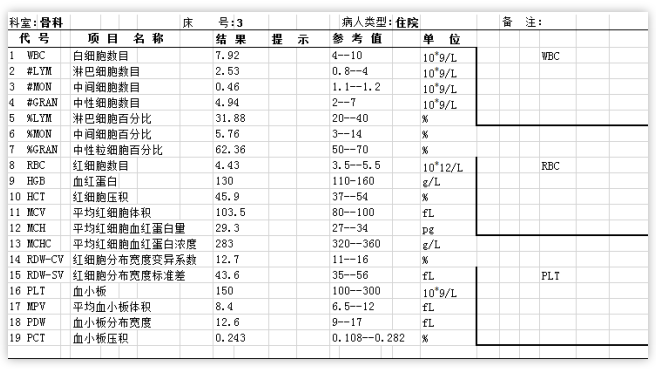

先看下面一张检查报告单:

■ 白细胞增多

(1)生理性增多:主要见于月经前、妊娠、分娩、哺乳期妇女、剧烈运动、兴奋激动、饮酒、餐后等,新生儿和婴儿高于成人。

(2)病理性增多:主要见于各种细菌感染、严重组织损伤或坏死、白血病、恶性肿瘤、尿毒症、糖尿病酮症酸中毒以及有机磷农药、催眠药等化学药物的急性中毒,应用某些升白细胞的化学药物也会促使白细胞增高。

■ 白细胞减少

(1)疾病:主要见于流行性感冒、再生障碍性贫血、白血病等。

(2)用药:应用磺胺药、解热镇痛药、部分抗生素、抗甲状腺制剂、抗肿瘤药等。

(3)特殊感染:如革兰阴性菌感染(伤寒、副伤寒)、结核分枝杆菌感染、病毒感染(风疹、肝炎)、寄生虫感染(疟疾)等。

(4)其他:放射线、化学品(苯及其衍生物)等的影响。

白细胞分类计数是将血液制成涂片后进行分类,并求得各种白细胞的比值。不同因素可导致不同类型的白细胞发生变化,因此,白细胞分类计数变化,比白细胞总数更能反映机体的生理或病理状态。

参考值:

中性粒细胞绝对值(2.0~7.0)×109/L, 百分数50%~70%。

嗜酸性粒细胞绝对值(0.02~0.5)×109/L,百分数0.5%~5%。

嗜碱性粒细胞绝对值<(0.1)×109/L,百分数0%~1%。

淋巴细胞绝对值(0.8~4.0)×109/L,百分数20%~40%。

单核细胞绝对值(0.12~0.8)×109/L,百分数3%~8%。

■ 血小板减少

(1)血小板生成减少:骨髓造血功能障碍、再生障碍性贫血、各种急性白血病、骨髓转移瘤、骨髓纤维化、多发性骨髓瘤、巨大血管瘤、全身性红斑狼疮、恶性贫血、巨幼细胞性贫血。

(2)血小板破坏过多:特发性血小板减少性紫癜、肝硬化、脾功能亢进、体外循环等。

(3)血小板分布异常:脾肿大、各种原因引起的血液稀释。

(4)其他疾病:弥散性血管内出血、阵发性睡眠血红蛋白尿症、某些感染(如伤寒、黑热病、麻疹、出血热多尿期前、传染性单核细胞增多症、粟粒性结核和败血症)、出血性疾病(如血友病)、坏血病、阻塞性黄疸、过敏性紫癜等。

(5)用药:药物中毒或过敏。如甲砜霉素有骨髓抑制作用,可引起血小板减少;抗血小板药噻氯匹定、阿司匹林也可引起血小板减少;应用某些抗肿瘤药、抗生素、细胞毒性药可引起血小板减少等。

■ 血小板增多

(1)创伤:急性失血性贫血,脾摘除术后、骨折后,可见一过性血小板增多。

(2)其他疾病:见于原发性血小板增多症、慢性粒细胞性白血病、真性红细胞增多症、多发性骨髓瘤、骨髓增生病、类白血病反应、霍奇金病、恶性肿瘤早期、溃疡性结肠炎等。

红细胞沉降率是指红细胞在一定的条件下、在单位时间内的沉降距离,简称血沉。红细胞的密度大于血浆密度,在地心引力的作用下产生自然向下的沉降力。一般说来,除一些生理性因素外,凡体内有感染或坏死组织的情况,血沉就可加快,提示有病变的存在。血沉是传统且应用较广的指标,用于诊断疾病虽然缺乏特异性,但操作简便,具有动态观察病情疗效的实用价值。

来源:药圈网

查看更多