查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

患者女性,63岁,家庭主妇,因“反复腹痛腹泻10余年,血三系减低5年”入院。

患者10年余前无明显诱因出现黄色水样便(4次/天),大便内可见油状物漂浮,伴脐周隐痛、腹胀,进食后明显,外院多次检查大便脂肪滴(+),经消化酶、益生菌等治疗后症状仍反复。5年前出现腹泻腹痛加重,反复发作,外院查血常规提示血三系减低,多次骨穿均提示巨幼细胞贫血;外院多次行胃肠镜及腹部CT未见异常;予升白、补充维生素B12、叶酸等治疗后血三系可短暂正常。2月前患者再发腹泻,数量可达7~8次/天,外院疑诊克罗恩病,收入我院。

既往有反复口腔溃疡病史;个人史未见异常;患者外院诊断为克罗恩病。

入院查体及相关检查

血常规:白细胞(WBC) 1.6x109 /L,血红蛋白(Hb) 62 g/L , 血小板(PLT) 65x109 /L , 网织红细胞(RET)百分比 1.79%,平均红细胞体积(MCV) 116.1 fL;

生化指标:肝酶及胆红素正常,白蛋白(ALB) 36 g/L,球蛋白25 g/L;

炎症指标:超敏C反应蛋白(hsCRP)、血沉(ESR)及PCT正常;

便常规:脂肪滴(+),OB(-)

营养指标:VB12 <50.00 pg/ml , 叶酸2.61 ng/ml ,铁蛋白191.70 u/L,

感染相关(大便培养、大便难辨梭菌、EBV-DNA,CMV-DNA、T-SPOT、PPD试验、胸部CT)、免疫相关(抗核抗体+血管炎大套、免疫球蛋白及免疫细胞分类)、肿瘤相关(血尿蛋白免疫固定电泳、浅表淋巴结超声、肿瘤标记物)均未见异常。

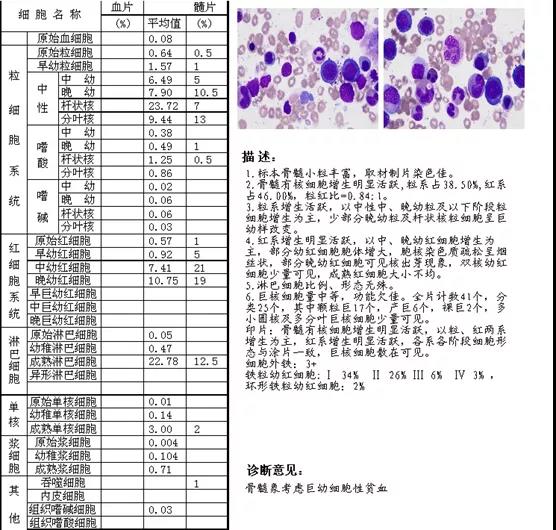

骨髓常规及免疫分型:巨幼细胞性贫血

小肠CT:未见异常

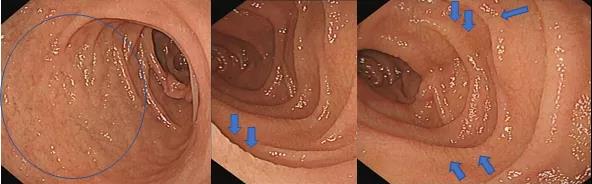

胶囊内镜:未见明显糜烂、溃疡、出血、新生物或寄生虫等。小肠黏膜整体绒毛萎缩,黏膜粗糙,沟壑样改变,以回肠为明显

胃镜:十二指肠球部及十二指肠降部:皱襞平坦、变小或消失;圆齿状皱襞,裂沟;绒毛萎缩

肠镜:可见回肠末段绒毛扁平萎缩,结肠黏膜正常

01

诊断分析:

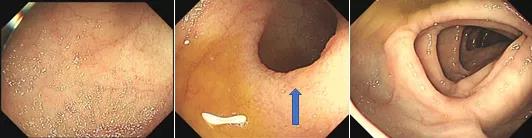

中年女性,慢性病程,腹泻合并三系减低为首发表现,入院评估发现患者存在突出的三系减低、低蛋白血症、叶酸及维生素B12缺乏,肠道评估提示小肠绒毛萎缩。难道是乳糜泻?等待病理结果,同时完善乳糜泻抗体检查。

但结果回报:乳糜泻抗体阴性。

进一步行HLA-DQ2/DQ8基因检测,结果回报也是阴性。

再看病理告诉我们什么:

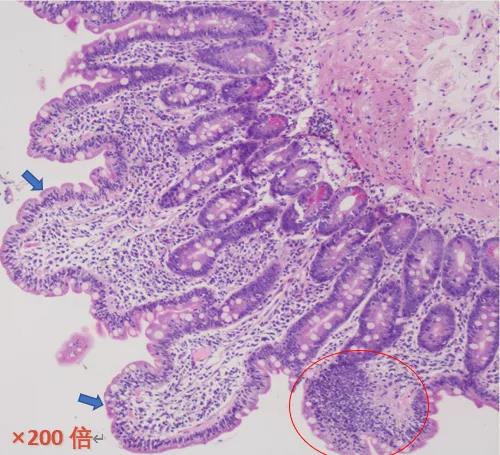

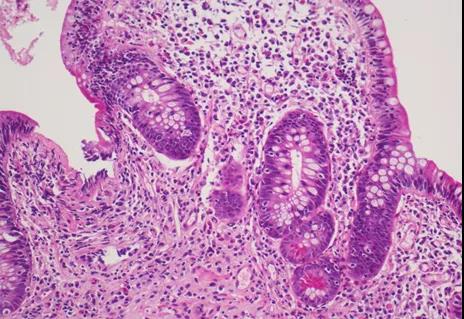

胃镜病理:十二指肠绒毛萎缩、上皮内淋巴细胞明显增多

肠镜病理:回肠末端:绒毛明显萎缩,上皮内淋巴细胞增多,潘氏细胞和杯状细胞没有减少;免疫缺陷相关和淋巴瘤相关的免疫组化阴性。

02

再次分析病情:

小肠绒毛萎缩,但没有乳糜泻依据,潘氏细胞、杯状细胞没有减少,这一点不支持自身免疫性肠病,免疫组化没有特殊发现,故没有淋巴瘤的证据支持。

再次询问患者用药、旅居史:否认长期药物使用史,但想起来10年前曾去过泰国旅游……

最终诊断:热带口炎性腹泻

转归:予叶酸片口服6月、维生素B12针剂每周一次治疗1月、后每月一次注射×3月,口服复合维生素。建议多西环素口服3月,患者服用1月后停用。自觉症状好转,大便1~2次每天,仍有脐周隐痛,但胃口明显好转,体重较前增加10余斤。

述评

热带口炎性腹泻是一类小肠细菌过度生长引起黏膜结构和功能改变,后期可发生吸收不良的疾病;成人的临床表现类似乳糜泻,即小肠吸收不良的表现;

实验室检查可见不同程度贫血、甚至三系减低、低白蛋白血症、叶酸及VB12缺乏。其内镜及病理特征均类似乳糜泻,即小肠绒毛扁平萎缩、隐窝增生、上皮内淋巴细胞增多。

在有上述表现的患者中,如排除乳糜泻、自身免疫性肠炎等,结合热带旅居史,则需考虑这一诊断,治疗以对症处理为主。

这一例患者的诊疗中,我们借助了胶囊内镜和病理的力量,而同时也因为这一特殊的旅居史,最终让我们找到了答案,通过简单的支持治疗,患者症状显著改善,门诊规律随访,预后良好。

作者:邵逸夫IBD团队

来源:邵逸夫IBD团队微信公众号

查看更多