查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:浙江省丽水市人民医院 许敬华

以往我们普遍认为,不合并主动脉夹层的孤立性肠系膜上动脉夹层(ISMAD)在临床上十分罕见,尸检中发病率仅为0.06%。但近年来,随着影像检查方法的进步与普及,越来越多的ISMAD 患者得到确诊,人们对其认识逐渐加深,发现本病在临床上并非罕见。本文回顾分析经CT血管造影(CTA)证实为ISMAD 6例患者的超声特点,旨在提高超声医师对本病超声检查价值的认知。

本组ISMAD 患者6例,男性4例,女性2例,年龄45~75岁,平均为62.3岁。6例患者均有中上腹或脐周无明显诱因腹痛病史,呈持续性剧烈疼痛、难以忍受者4例,持续性隐痛或钝痛者2例;腹痛发作至入院时间最短3h,最长5d,2例伴有恶心、呕吐,1例病程中体重明显减轻,3例合并有高血压;6例患者均无放射痛,无明显畏寒、发热症状。

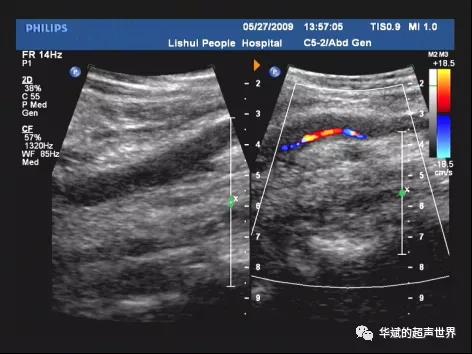

病例中4例声像图表现为肠系膜上动脉内见条索样稍高回声(静态图片显示欠佳),将管腔分为两部分,腹侧部分呈不均高低混杂回声,其内未见明显血流信号,背侧部分纤细,可见花色混叠血流信号(图1),收缩期峰值流速(PSV)最快者为300 cm/s(图2);条索样回声起始部距肠系膜上动脉开口1.2~3.1 cm(图3),累及长度2.3~4.9 cm(图4)不等。1例表现为距肠系膜上动脉开口2.6 cm处管腔内探及条带样回声,长度约3.8 cm,将管腔分为两部分,腹侧部分大,背侧部分小,腹侧部分未见明显血流,背侧部分可见血流信号,收缩期峰值流速无明显增快。另1例声像图表现为肠系膜上动脉内充满不均高低混杂回声,CDFI示管腔内未见明显血流信号。以上病例行CTA检查(图5)证实为孤立性肠系膜上动脉夹层。

讨论

ISMAD既往一直被认为是一种罕见疾病,其发病机制尚不清楚,可能与遗传、高血压、吸烟等有关,但存在争议;有学者研究其发生与动脉粥样硬化累及中层弹力纤维、真菌及细菌感染的菌栓栓塞动脉滋养血管、肌纤维发育不良及医源性损伤有关,但目前认为其形成的最多原因可能还是动脉粥样硬化,动脉内膜坏死,在血流冲击下内膜撕裂,血液进入中膜,形成夹层。本病的临床症状主要取决于肠系膜上动脉真腔有效内径的大小,有明显狭窄者多表现无明显诱因的突发腹痛,疼痛程度个体差异较大,本组中4例表现为难以忍受的持续性剧烈疼痛,2例表现为持续性隐痛或钝痛。

ISMAD的影像学诊断金标准仍为减影血管造影(DSA),但未明确需要进行腔内治疗的患者,不推荐DSA单纯用于该病的诊断和随访;CTA是目前本病诊断和随访的最常用方法,文献报道约 95% 的患者经 CTA 确诊,而经超声首先检出并证实的病例极少。现将本组病例的声像图特点总结如下:

①肠系膜上动脉内条索样高回声,此为剥离的内膜,本组6例中有5例可见,剥脱的内膜在动态观察显示尚可,冻结图像显示欠佳;

②剥脱的内膜将动脉管腔分为真腔与假腔两部分,本组病例中真腔均位于背侧,假腔均位于腹侧,且假腔均大于真腔,本组剥脱的内膜均位于动脉前壁的原因可能与肠系膜上动脉前壁受到的血流冲击及剪切力大于后壁有关;

③CDFI用于检查肠系膜上动脉有无狭窄,本组病例5例真腔内均可见血流信号,假腔内均未见血流信号,真腔有效管径相对于肠系膜上动脉原始管径均有不同程度的狭窄,其中4例为中重度狭窄(PSV明显增快),1例为轻度狭窄(PSV无明显增快);

④本组1例管腔内呈高低混杂回声填充,无法分辨条索样回声,CDFI亦未见明显血流信号。综合以上声像图特点,对于怀疑有肠系膜动脉供血不足的患者,在排除肠系膜动脉栓塞、肠系膜动脉血栓形成等常见原因后,要高度警惕肠系膜动脉夹层的可能,做出早期诊断和处理。

ISMAD临床分型至少有8种,被广泛应用的仍是Yun分型,将孤立性肠系膜上动脉夹层分为3型:

Ⅰ型为真、假腔均通畅,可见假腔的入口和出口;

Ⅱ型为真腔通畅,假腔无血流,可分为2个亚型,Ⅱa型为假腔无出口,Ⅱb型假腔内血栓形成,常伴真腔狭窄;

Ⅲ型为肠系膜上动脉闭塞。

根据以上分型,本组病例Ⅱa型1例,Ⅱb型4例,Ⅲ型1例,未见I型病例。绝大多数ISMAD患者经内科治疗可有效控制病情,内科治疗失败的患者可以行腔内治疗,对于存在动脉瘤破裂或肠坏死的患者,应急诊外科手术治疗。

虽然目前CTA被认为是ISMAD诊断和随访的最常用方法,但仍属于有创检查,患者接受放射线剂量大,用于随访值得商榷;而超声检查简便、易行、无创,可重复性极强,上述是我们熟知的众多超声检查优点,但超人们也不能盲目自大,本病是有一定的声像图特点,但只能观察SMA主干病变,尤其是主干近端,而对显示SMA主干远端或分支病变困难;因此,超声检查虽可作为ISMAD的首检和随访,但对于需要明确其分支病变等细节评估的患者,仍需进一步行 CTA 检查配合。

图1 肠系膜上动脉夹层背侧花色血流

图2 肠系膜上动脉夹层背侧有效管径内可测及高流速血流频谱

图3 肠系膜上动脉夹层起始处距肠系膜上动脉开口约1.6cm,AO:腹主动脉,CA:腹腔动脉,SMA:肠系膜上动脉

图4 肠系膜上动脉夹层累及长度约4cm, SMA:肠系膜上动脉

图5 CTA检查显示肠系膜上动脉剥脱的内膜箭头“ → ”所示。

作者:丽水市人民医院 许敬华

来源:华斌的超声世界

查看更多