查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2019年9月14日,美国胃肠病学会(American Gastroenterology Association,AGA)官方学术期刊《ClinicalGastroenterology&Hepatology》在线发表了北京大学肿瘤医院柯杨教授团队题为“Absence of Iodine Staining Associates with Progression of Esophageal Lesions in a Prospective Endoscopic Surveillance Study in China”的研究论文。该研究首次构建了食管病变进展的个体化风险预测模型,率先证明了内镜下“碘染色异常特征”对早期低级别病变进展为高级别恶性病变的重要预警价值。

中国是食管癌高发国且食管癌在我国的分布存在明确的地域聚集特性,自然形成了若干高发区。几十年来,我国政府投入大量资源,开展了一系列国家级早诊早治项目,对食管癌进行人群水平的内镜筛查,目前已累计筛查超过百万人次。

在各类食管癌筛查项目中,对筛查后具有一定进展风险个体的内镜复查和监测仍主要依据相关“专家共识”,采用“中度不典型增生者每年一次内镜复查,轻度不典型增生者三年复查一次”的基本原则。这一原则以筛查病理诊断为唯一标准,复查策略制定“一刀切”,无法应对“即使同一病理级别,进展风险仍存在明显个体差异”这一现实情况。在实际的人群筛查项目中,“复查过度”及“复查不足”同时出现,前者导致资源浪费和受检者的内镜检查附带风险增加,而后者则大大降低了筛查对部分高进展风险人群的保护能力。

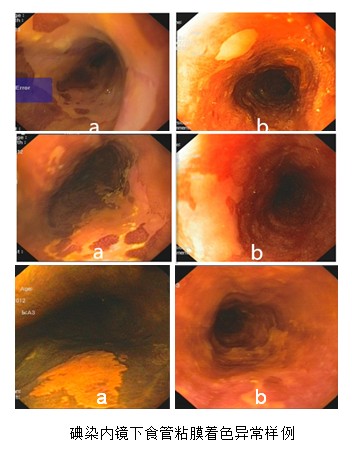

“碘染指示下的上消化道内镜检查”是我国食管癌人群早筛的主要手段。由于碘与糖原间的化学反应,镜检过程中喷洒碘溶液后正常食管粘膜可形成均匀染色。而具有恶性病变潜能的上皮细胞早期可出现糖代谢改变,细胞内糖原减少甚至消耗殆尽,染色过程中形成片状不染区,从而起到早期显影与指示作用。大量研究证实碘染内镜灵敏度高、成本与技术门槛低,因此成为目前食管癌筛查项目广泛采用的关键技术。由于单纯的病理诊断依赖于镜下病变区域识别、代表性活检、制片染色与病理判读等多个环节,理论上存在低估甚至漏报的可能,而内镜下碘染色的异常特征则有可能成为病变进展另一维度的良好预测指标。多年来,这一假设在专业领域一直存在,但受限于前瞻性人群研究设计与实施难度大,一直未能获得可靠的科学证据。

针对上述情况,柯杨教授团队基于正在进行的ESECC大型人群随机对照研究(Clinicaltrials: NCT 01688908;Gut, 2019. 68: 198-206.),利用基线筛查、阶段内镜复查以及长期纵向随访数据,创新性地联合基线“内镜下碘染色异常特征”与“病理诊断”两大因素以及丰富的流调数据,前瞻性地建立了“食管病变进展风险预测模型”,定量评价了碘染色特征在食管病变进展风险早期预警中重要的独立作用,实现了进展风险评估的精准化与个体化,使得有针对性地制定筛检后复查策略成为可能。

该项研究首次证实,联合碘染色异常特征的指示变量可使食管病变进展风险预测准确率由现有“单纯基于病理模式”的70%大幅提升至86.8%。更重要的是,相对于传统策略,可多保护40%-50%的进展病例,避免对低风险人群过度复查的同时,大大提高了食管癌筛查工作的效果和卫生经济学价值。在外部独立验证队列中,上述提升依然明确存在且幅度不减。

柯杨教授课题组多年从事食管癌病因学及精准防控策略的人群研究。前期已经基于ESECC项目构建了首个具有应用价值的“食管癌发病风险预测模型”(Clin Gastroenterol Hepatol, 2017. 15:1538-154),实现了内镜筛查前的高危人群识别与富集,明确降低了无效筛查比例。联合本研究所构建的“食管病变进展风险预测模型”,进一步实现了筛查后的个体化内镜监测。至此,该课题组已初步构建具有我国自主知识产权的“食管癌精准防治技术与策略”,为我国食管癌的人群防控工作的改革与发展提供了重要经验和思路,具有明确的公共卫生与临床应用价值。

供稿:北京大学肿瘤医院科研处

相关链接:

(19)30980-2/pdf

查看更多