查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

(通讯员:刘文琴、张阳、王圣文)高考过后,广东佛山的19岁女孩小梁收到了自己梦寐以求的大学录取通知书。不料,7月25日晨起后,小梁突发头晕,随之而来的是剧烈的恶心和呕吐……经当地医院检查,发现小梁患有小脑肿瘤合并出血,且不能排除恶性肿瘤。就在小梁父母心灰意冷的时候,通过多方打听慕名来到中山大学孙逸仙纪念医院,经检查小梁的小脑病变被诊断为脑海绵状血管畸形合并出血,而并非小脑肿瘤。确定治疗方案后,神经外科副主任石忠松教授成功为小梁实施了开颅手术,切除了小脑病变。术后小梁完全康复,并如愿步入“象牙塔”。

血管畸形并非小脑肿瘤,手术切除是最优方案

一直以来,小梁有一个“军人梦”,还有一个“大学梦”。但是收到大学录取通知书没多久,小梁就病倒了,被告知可能脑部患上了恶性肿瘤。这犹如一道晴天霹雳,给这个原本幸福和谐的家庭沉重一击。

在8月1日建军节这天,小梁坐着轮椅,在父母的陪伴下来到中山大学孙逸仙纪念医院神经外科就诊。石忠松教授接诊后,为她进行详细的体格检查,并查阅了外院的影像学资料,最后综合分析考虑,并非是外院所诊断的肿瘤合并出血,而是小脑血管畸形合并出血的可能性大。重点是小脑病变存在再次出血的可能,有发生枕骨大孔疝至呼吸和心跳骤停的风险!为尽快明确诊断,石忠松教授第一时间安排收治小梁住院进行相关检查。

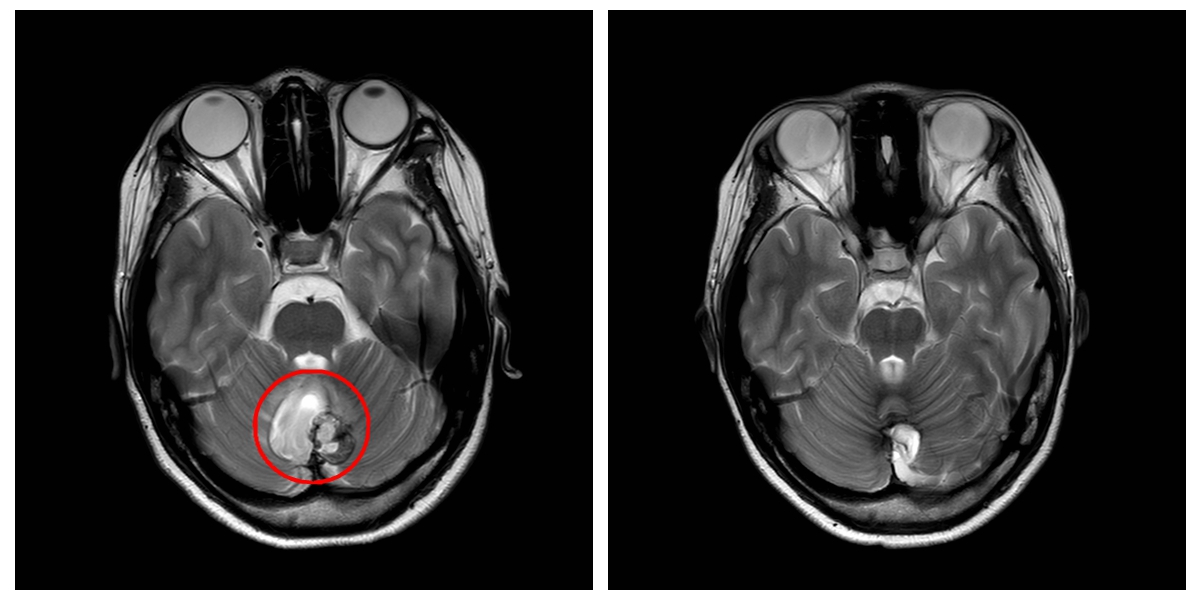

通过头颅核磁共振的磁敏感加权成像,结合脑血管造影,最终小梁的小脑病变被诊断为:脑海绵状血管畸形合并出血!是血管畸形而非小脑肿瘤,这给小梁及家人吃了一颗“定心丸”。

针对小梁的病情,神经外科进行了全科病例讨论,专家们一致认为,小脑海绵状血管畸形合并出血,占位效应明显,开颅显微手术切除海绵状血管畸形并清除血肿是最优的治疗方案。

术中超声精准定位,显微手术全切除病变

正值花样年华的小梁,是全家人的“心头肉”。小梁父母表示完全相信医院,相信专家。与家属全面沟通后,石忠松教授主刀实施手术。

8月12日,石忠松教授为小梁实施了开颅手术,术中超声精准定位病灶,结合术前头颅核磁共振的磁敏感和弥散张量成像,明确病灶边界并避开重要神经纤维束,确保完整切除海绵状血管畸形,同时避免术后出现小脑相关的神经功能障碍。

手术彻底切除了病变,同时清除了血肿,特别是术前脑血管造影提示与病灶关联的深部粗大静脉获得完整保留,有效避免了术后再出血,手术顺利完成。

术后,经过神经外科医护人员的精心治疗和护理,小梁的头晕症状一天天改善,可以下床行走,手术切口也愈合良好,再没有出现过恶心呕吐,也未遗留任何神经功能障碍。

术后复查了头颅核磁共振,证实小脑海绵状血管畸形已完整切除,小脑重要神经纤维束保护良好,小梁完全康复出院。现在,小梁即将步入“象牙塔”,开启丰富多彩的大学生活。未来,她将朝着“成为一名解放军战士”这一目标去努力奋斗。

专家提醒:脑海绵状血管瘤是血管畸形

石忠松教授介绍,脑海绵状血管畸形又称为海绵状血管瘤,是一种较常见的脑血管疾病,而非颅内肿瘤,其为脑内众多薄壁扩张血管组成的异常血管团,常见的临床表现有颅内出血、癫痫发作和局灶性神经功能损害等。

石忠松教授表示,没有症状的脑海绵状血管畸形可以选择随访观察,合并脑出血或者症状明显的病变需要积极手术治疗,手术全切除病变和保护关联的脑静脉是手术成功的关键,绝大多数患者预后良好。

目前,脑海绵状血管畸形的发病机制不清楚,缺乏精准靶向的治疗药物。2019年,中山大学孙逸仙纪念医院神经外科石忠松教授连同国内同行专家,积极筹备成立中国人体健康科技促进会临床神经科学技术转化专业委员会,并当选为第一届委员会副主任委员。未来,石忠松教授团队将致力于脑海绵状血管畸形的发病机制和相关临床研究,为脑海绵状血管畸形患者带来更多福音。

头颅核磁共振术前(左图)和术后(右图)检查,证实小脑海绵状血管畸形完全切除,病灶周围脑组织保护良好。

查看更多