查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

病史简介

患者 男性 23岁,因“一天内便血3次”入院。入院前实验室检查结果提示:Hb:106g / L;凝血功能正常,肝肾功能电解质正常。体格检查除贫血貌外,无明显阳性体征。患者无呕血,无腹痛、腹胀,无头晕,有乏力,无反酸、嗳气及胃灼热等不适,为进一步治疗,以“消化道出血”收入消化内科。既往体健,无非甾体类抗炎药或抗凝剂使用史。

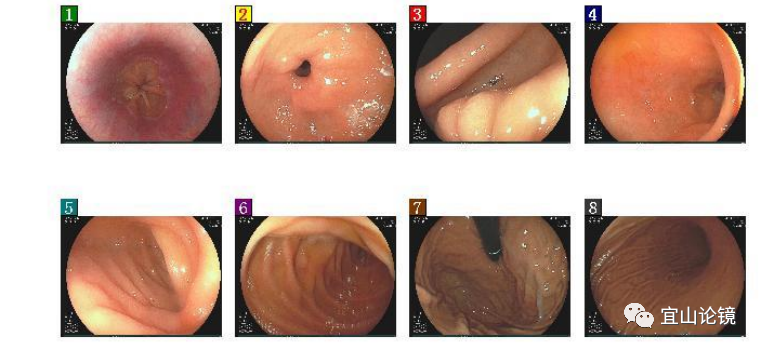

入院后行急诊胃镜:食管、贲门未见异常。胃底、胃体黏膜光整,色泽正常,未见肿物与溃疡,黏液池清亮黄绿色,量中等。胃角切迹黏膜光滑,未见白苔,胃窦黏膜红白相间,以红为主。局部黏膜充血、水肿,见散在点状糜烂。幽门圆,开放好。十二指肠球部及降部未见异常。

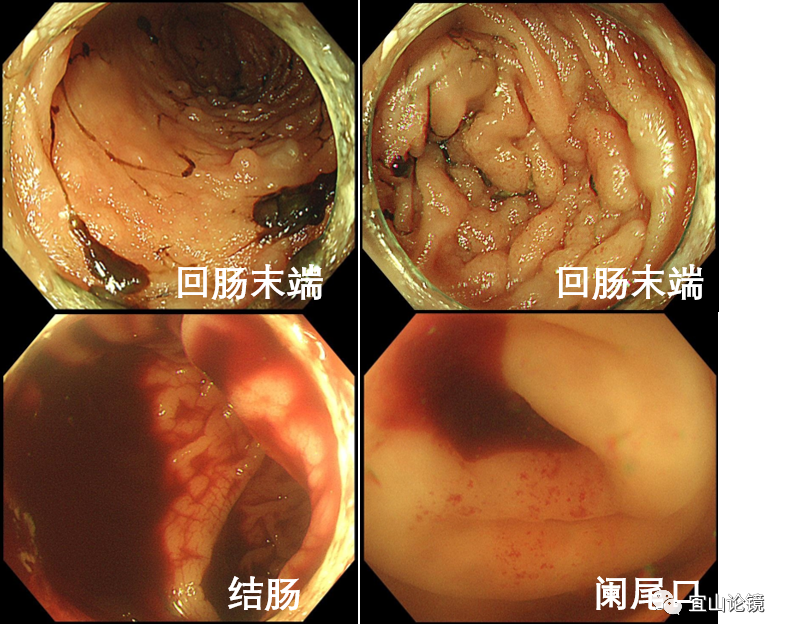

入院后第二天行肠镜检查:插镜至回肠末端距回盲部20cm,见颗粒样增生,局部黏膜充血,未见明显溃疡及出血灶,回盲瓣充血水肿,颗粒样增生,未见明显溃疡及出血,阑尾开口未见异常。盲肠、升、横、降、乙状结肠、直肠黏膜光滑,无充血糜烂,无溃疡及异常隆起,血管纹理清晰,肠腔内无血迹。

予以抑酸补液等治疗,完善胶囊小肠镜等检查。

入院后第三日患者上午10时20分排便后返回床位途中,突感心慌、出冷汗、头晕,排出暗红色血便,量约500ml。

遂请介入科会诊,行急诊DSA检查:插管至腹腔干、胃十二指肠动脉、肠系膜上动脉以及肠系膜下动脉造影显示:所造影血管未见明显活动性出血。

胶囊小肠镜:1.所见小肠未见异常;2.横结肠以下见多量暗红色血液潴留。

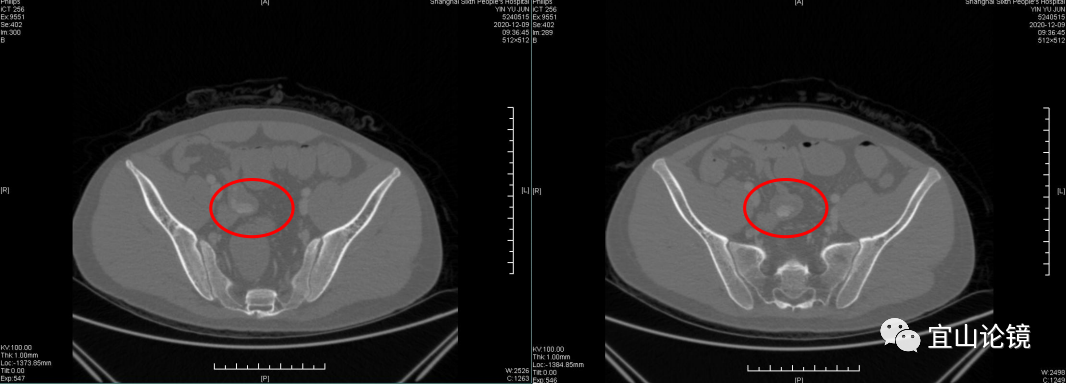

上下腹部增强CT:肠腔内密度稍高影

再次行急诊肠镜检查,终于有异常发现:

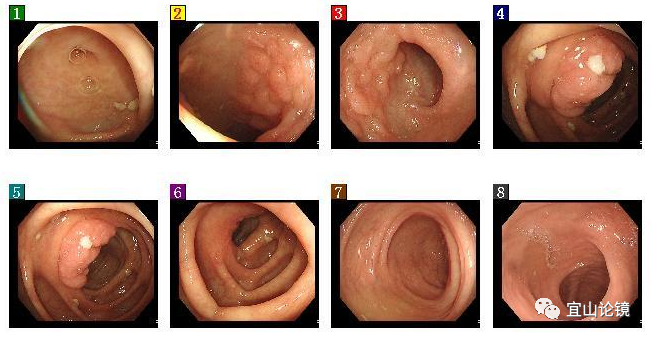

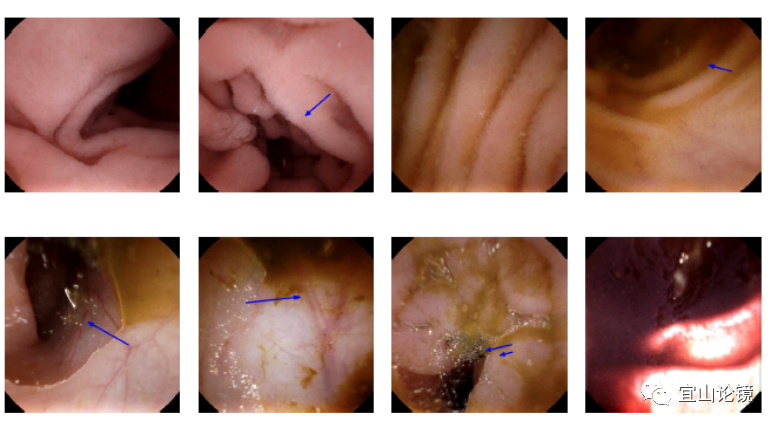

结肠肠腔大量积血,边冲洗边进镜至回盲部,见多量新鲜血液,进入末端回肠约15cm,未见明显血液潴留,见少量深褐色粪便残渣潴留。退镜至回盲部,反复冲洗并观察阑尾口,见阑尾口内新鲜血液间断涌出。冲洗并观察其余结肠,未见明显活动性出血。

考虑阑尾内出血可能。

>>>

视频

内镜观察阑尾口内新鲜血液间断涌出

再次请放射科、普外科会诊、读片,阑尾出血、小肠出血不能排除,与家属充分沟通后,行急诊外科探查手术。

>>>

手术记录

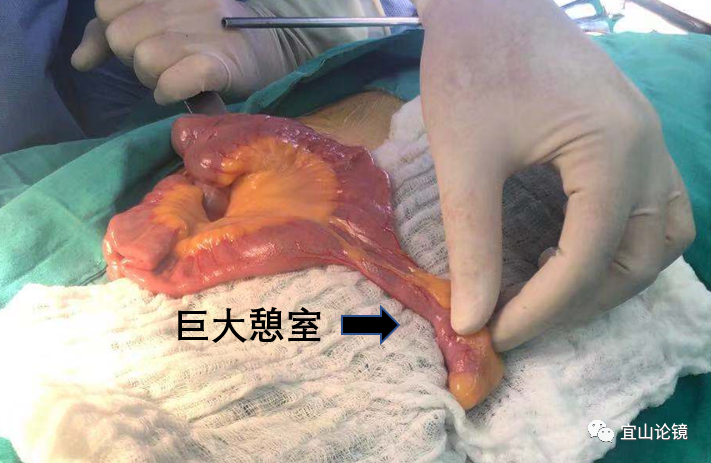

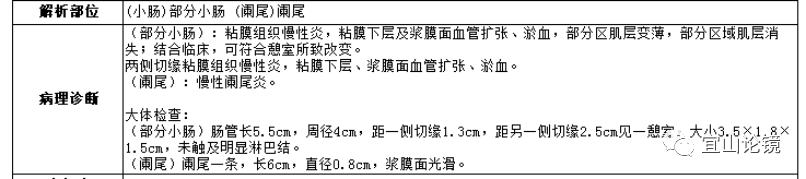

探查发现腹腔内肠腔有暗红色血液,自回盲部向上探查,距回盲部40cm处回肠可见一巨大憩室,继续向上探查小肠,肠管血供良好,肠腔内无明显暗红色。探查其余小肠及结肠,未见明显梗阻穿孔,考虑消化道出血可能由小肠憩室引起。行部分回肠切除,回肠吻合术(侧侧吻合,闭合器法),吻合口加固缝合,检查吻合口通畅。术中探查阑尾长度较长约14cm,且术前肠镜检查示阑尾腔出血可能,术中加行阑尾切除术。

>>>

术后病理

因此,结合患者各项检查、手术过程及术后病理,考虑小肠憩室出血可能性大,而肠镜所见阑尾渗血,可能为阑尾积血溢出可能大。术后患者恢复良好,出院后随访未在有便血。

>>>

讨论

近年来,由于各种原因,对急性下消化道出血的研究不及上消化道出血深入,相关指南和共识亦较少。关于下消化道出血有以下指南:

Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline[J]. Endoscopy. 2021 Jun 1.

下消化道出血诊治指南(2020)[J].中华消化内镜杂志,2020,37(10):685-695.

小肠出血诊治专家共识意见(2018年, 南京) [J]. 中华消化杂志, 2018, 38(9):577-582.

下消化道出血(lower gastrointestinal bleeding,LGIB)的定义为Trietz韧带以远的肠道出血,包括小肠出血和结直肠出血。占全部消化道出血的20%~30%。常见的病因主要包括憩室病、缺血性肠病、痔疮、肿瘤、毛细血管扩张、息肉切除术后出血、炎症性肠病和肠道感染性疾病。其中,小肠出血被定义为Trietz韧带起始部至回盲瓣之间的空肠及回肠出血。而小肠出血的原因主要分为:1.年龄小于40岁:炎症性肠病、肿瘤、Meckel憩室、Dieulafoy病、息肉综合征等;2.年龄大于40岁:血管畸形、Dieulafoy病、非甾体抗炎药相关性溃疡、应激性溃疡、肿瘤、小肠憩室、缺血性肠病等。指南指出,对于急性下消化道出血,大多数是消化道疾病本身所致,少数病例可能因全身性疾病所致,故病史询问和体格检查非常重要。尤其还需注意询问上消化道症状,急性、大量的上消化道出血也可表现为便血,应注意鉴别。对于不能除外上消化道出血的便血患者,在结肠镜检查前应首先完善胃镜检查,也可以通过鼻胃管吸引或者洗胃来帮助判断有无上消化道出血的可能。

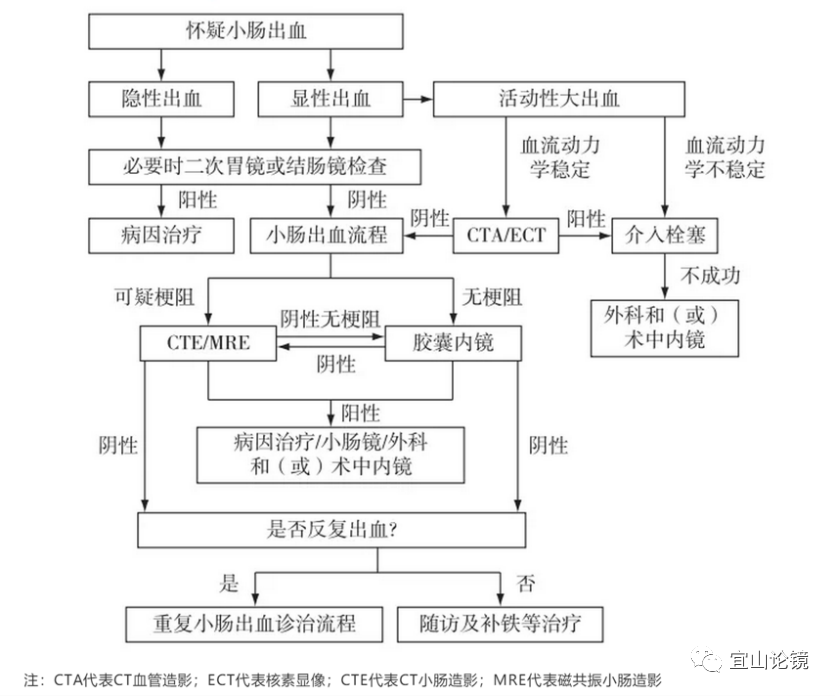

小肠出血因解剖位置原因,诊断往往存在较大困难:

图:小肠出血诊治流程

在各项辅助检查中,内镜检查是下消化道出血寻找病因及治疗非常重要的检查项目,包括结肠镜、胶囊内镜以及小肠镜。

a.急诊结肠镜一般是指在就诊后24 h内的结肠镜检查,结肠镜检查目的与上消化道出血的早期内镜检查相同:明确诊断和治疗出血,对于血流动力学稳定的患者,建议肠镜前进行口服泻药肠道准备。

b.胶囊内镜检查:是小肠疾病的常用及主要检查技术,特别是小肠出血的主要诊断。对可疑小肠出血的诊断率为38%~83%,但急性出血期因视野不佳会影响观察,建议择期胶囊内镜的最佳时机为出血停止后3天,最长不应超过2周。

c.小肠镜检查:是小肠疾病的主要检查手段,能直接观察小肠腔内的病变,并进行组织活检和内镜下治疗。小肠镜对可疑小肠出血的诊断率较高,且对显性小肠出血的诊断阳性率高于隐性出血。但同时也存在一些缺点,如检查时间长、患者耐受较差、技术要求高、有一定并发症危险等。

对于胶囊内镜和小肠镜的选择,指南支持:胶囊内镜检查应先于小肠镜进行,以提高诊断率。优先行小肠镜检查一般用于有胶囊内镜检查禁忌证、出血量较大或考虑行内镜下治疗的患者(推荐级别:强;证据水平:高)。

对于下消化道出血的治疗,除了稳定血流动力学及药物治疗外,各项指南对于内镜、介入及外科治疗给出了相似的建议:

1. 内镜下发现活动性出血(喷射性出血或渗血)、血管显露或附着血凝块的患者,应在保证安全的前提下给予内镜下治疗(推荐级别:强;证据水平:低)。

2. 对于憩室出血,推荐使用金属夹进行止血。金属夹止血较热凝固治疗更安全,对于右半结肠的病变较套扎治疗更容易操作(推荐级别:弱;证据水平:低)。

3. 对于血管扩张出血,推荐使用内镜下氩离子束凝固术进行非接触式热凝固治疗(推荐级别:弱;证据水平:低)。

4. 对于息肉切除术后的出血,推荐采用金属夹或热凝固治疗,也可联合肾上腺素黏膜下注射治疗(推荐级别:强;证据水平:极低)。

5. 肾上腺素黏膜下注射治疗可初步控制活动性出血以改善镜下视野,但必须联合其他止血方式,如机械治疗或热凝固治疗,以达到确切的止血(推荐级别:强;证据水平:极低)。

6. 对于存在活动性出血但上消化道内镜检查未发现病变,血流动力学不稳定的患者可考虑进行介入治疗(推荐级别:弱;证据水平:极低)。

7. 下消化道出血的患者通常在其他治疗方法失败后才考虑手术治疗,术前应尽量确定出血位置(推荐级别:弱;证据水平:极低)。

综上,治疗急性下消化道出血,尤其是小肠出血,其临床特点、诊疗方法和转归均不同于结直肠出血,往往需要借助多种检查方法,多学科协作共同诊治。

作者:上海市第六人民医院 朱梅影 宛新建

来源:宜山论镜

查看更多