查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

“星际迷航”“终结者”等科幻电影有各种各样炫酷的仿生眼设计。在现实中,视觉损伤患者则热切盼望着仿生眼。

今年5月中国香港科技大学范智勇教授领导的团队在国际顶级科学期刊Nature发表了“仿生眼”相关突破性研究,立刻引起了广泛关注。日前,在北京脑重大疾病研究院为庆祝首都医科大学建校60周年举办的“他山之玉”基础研究临床转化系列讲座上,范智勇教授对此做了详细解读。

01

是仿生不是原创

仿生学是一门古老的学问。人类很早就观察鸟类的飞翔。风筝、飞机就是仿生研究的成果,让我们今天可以乘坐飞机到世界各地去旅游。

光学或光电的研究同样可以仿生。自然界中的动物、植物拥有很多奇异的光电器件或光学器件,它们是亿万年自然选择、不断优化的结果。

阳光下,蝴蝶的翅膀五彩缤纷,色彩斑斓。扫描电镜下,可以发现它多变的色彩源于几十纳米到上百纳米的微结构。这些超微结构通过调控光的折射反射,让蝴蝶翅膀呈现了绚烂多彩的颜色。

因此,蝴蝶翅膀的颜色是由其微纳结构带来,而不是我们通常想象中的染料所致。这种结构所致颜色寿命更长,永不褪色。

作为光电子学的研究团队,范智勇团队从自然界获得灵感,学习自然之母的神奇设计,节约了研发光学/光电器件的时间和资源。根据上述原理,应用人工微纳结构实现了对物质颜色的调控。

02

是当前研究热门

在人类视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉五种感觉中,视觉是获取信号最主要的器官,约有83%的信息通过视觉获得。当前全球有约2亿人存在视觉障碍,占总人口的3.5%,在中国这一比例约为5.5%。

仿生眼能否走进现实,世界各国学者都在为此努力。

目前市场上有两种视觉恢复技术:一种是美国的Second Sight视觉恢复产品。核心结构为置于视网膜前面的金属电极阵列,它借助电缆与眼球外的无线电信号接收器连接,并刺激视网膜产生视觉。这项产品费用约100万人民币,目前已有200多人试用,使用者可以获得60个像素的粗糙图像。

另一项技术是德国的Alpha IMS视网膜后插入芯片技术。它最大的突破是把小型的芯片贴到视网膜的后面。实现这一技术的手术相当复杂,不过获得的像素密度明显提高,可达到1500像素。

为什么德国技术效果更好呢?这缘于视网膜的结构。人的视网膜厚度大约350~400微米,相当于7~8根头发丝的直径。视网膜的感光细胞如视杆细胞和视锥细胞分布在视网膜的背面,前面是神经纤维层、神经节细胞等。

这种“倒装”的结构使得光信号需要穿透视网膜前面的神经纤维层才能到达并刺激感光细胞。这个过程中光线传输大约要损失40%。德国学者将芯片贴合在视网膜后面,就能够更直接刺激到感光细胞。

在自然界,也存在“正装”的视网膜结构,比如章鱼、乌贼那些生活在深海的动物,由于常年生活在黑暗的海底,需要更好的视力,它们的视网膜结构就是感光细胞在前,视神经纤维在后。

03

仿生眼结构挺复杂

人眼带有半球形视网膜。与普通摄像头的平面感光元件相比,显然更加精巧:视网膜的圆顶天然趋向于光线集中,让穿过人眼晶体的光线焦点清晰。这种自然演化出来的结构具有视场宽、分辨率高、对光高度敏感的特点。同时在半球形视网膜上还分布着大量视细胞——每平方毫米约有 5000到15万个。

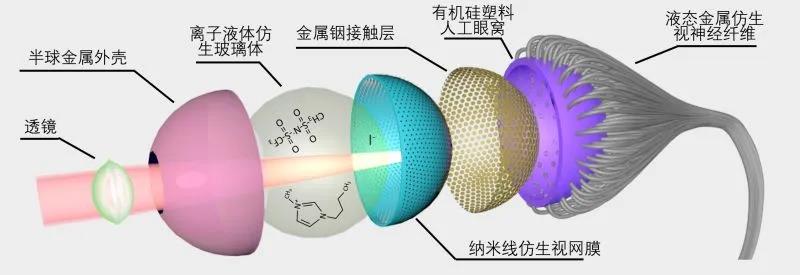

对人眼结构有了深入了解后,范智勇教授团队模仿人类感光视网膜,研制了纳米级高密度光电传感器阵列。将光电传感器直接部署在由氧化铝制成的半球形膜上,形成仿生电化学眼的核心组件——人造视网膜。

随后,团队将液态金属(共晶镓-铟合金)做成的纤细柔软的线封进细橡胶管里,代替视神经纤维。再按照章鱼眼睛的“正装”结构,将“视神经纤维”排布在“视网膜”背面,并将信号传输到外部电路,以进行信号处理。

最后将人造视网膜放进由硅聚合物做成的眼窝中,与前端的人工虹膜的晶状体、前侧铝和钨膜制成的半球形壳体以及模仿玻璃体的离子液等组成完整的仿生人工眼。

04

功能会超越人眼

经过测试,人造视网膜可以检测较大范围的光强度,从每平方厘米 0.3微瓦特到50毫瓦特不等。在最低光强度下,人造视网膜中的每条纳米线平均每秒检测到86光子,这与人眼视网膜中感光细胞的敏感度持平。

纳米线对于可见光谱的所有频率具备几乎一致的灵敏度(灵敏度用于度量每瓦特入射光生成的电流)。

纳米线阵列受到常规快速光脉冲的刺激后,会在19.2毫秒内做出响应生成电流——这是人眼反应时间的一半不到;在脉冲结束后仅需要23.9毫秒即可恢复至未激活状态。响应和恢复时间决定了人造眼对光信号的响应速度。人眼视网膜中感光细胞的响应和恢复时间在40~150毫秒,而仿生眼则更快。

同时,人造眼可以接收更大范围波长的光,产生超出人类视觉的图像。由于纳米线阵列的密度比人类视网膜中感光细胞的密度大得多,人造视网膜成像的分辨率在未来可以达到或超过人眼分辨率,甚至提高到人眼的十倍以上。

不过,人造眼真正替代人眼还需要更久的时间,还会面临更多挑战。比如,如何安全地让感光设备与大脑交互产生图像就是今后要解决的问题。

来源:健康报医生频道

查看更多