查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

推荐阅读

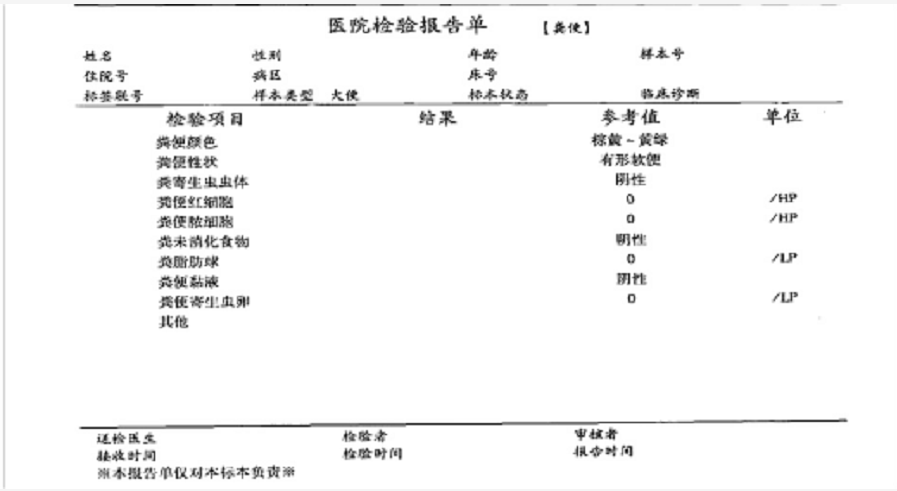

粪便常规检查包括粪便理学检查和粪便有形成分检查,可初步了解消化系统有无炎症、出血、寄生虫感染,以及间接判断胃肠、胰腺、肝胆功能状况。

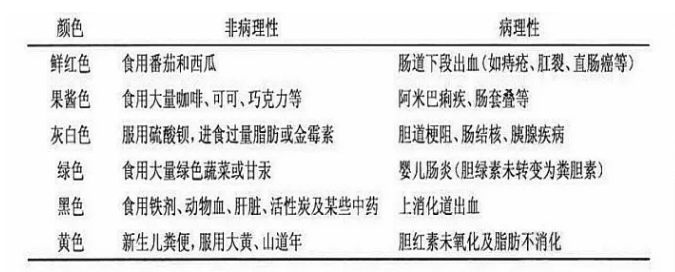

1、颜色

【参考值】

棕黄色

【临床意义】

粪便颜色变化可能的原因。

2、量和性状

【参考值】

成人排便次数为3次/周~2次/天,有形软便,其量约为100~200g(干重约为25~50g)。

【临床意义】

粪便性状变化的临床意义。

3、黏液

【参考值】

正常粪便内的黏液与粪质是均匀混合的,故肉眼看不见。

【临床意义】

①透明胶状黏液附于粪便表面,提示痉挛性便秘或黏液性肠炎。

②血性黏液附于粪便表面,提示肿瘤或肠壁的炎症。

③黏液伴脓液和血液见于溃疡性结肠炎、细菌性痢疾、溃疡性憩室病和肠结核。

4、寄生虫虫体

【参考值】正常人粪便中无寄生虫虫体。

【临床意义】肠道感染了寄生虫

5、直接涂片镜检

【参考值】

正常人粪便中不见或偶见,主要是中性粒细胞,无白细胞、红细胞、吞噬细胞,偶见少数上皮细胞。

【临床用途】

(1)白细胞:

①小肠炎症时,白细胞数量较少(<15/HP)。

②细菌性痢疾时,白细胞大量出现(>15/HP)。

③过敏性肠炎、肠道寄生虫病(阿米巴痢疾或钩虫病)时还可见较多的嗜酸性粒细胞,同时伴夏科—雷登结晶。

(2)红细胞:上消化道出血、下消化道炎症(如细菌性痢疾、阿米巴痢疾、溃疡性结肠炎)、外伤、肿瘤、肠息肉及其他出血性疾病等。

(3)吞噬细胞:细菌性病疾、急性出血性肠炎或溃疡性结肠炎等。

(4)上皮细胞:大量上皮细胞常见于伪膜性肠炎、慢性结肠炎、霍乱和坏死性肠炎等。

(5)肿瘤细胞:将乙状结肠癌、直肠癌等。

6、食物残渣

【参考值】

正常粪便中可见少量植物细胞、肌肉纤维、结缔组织、淀粉颗粒和脂肪小滴等。

【临床意义】

(1)淀粉颗粒增多见于慢性胰腺炎、胰腺功能不全;

(2)脂肪小滴增多见于慢性胰腺炎、胰腺癌、腹泻及消化吸收不良综合征;

(3)肌肉纤维增多见于肠蠕动亢进、腹泻、蛋白质消化不良、胰腺功能严重障碍等;

(4)结缔组织增多见于胃疾患而缺乏蛋白酶时;植物细胞和植物纤维增多见于肠蠕动亢进、腹泻等[5]。

查看更多