查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

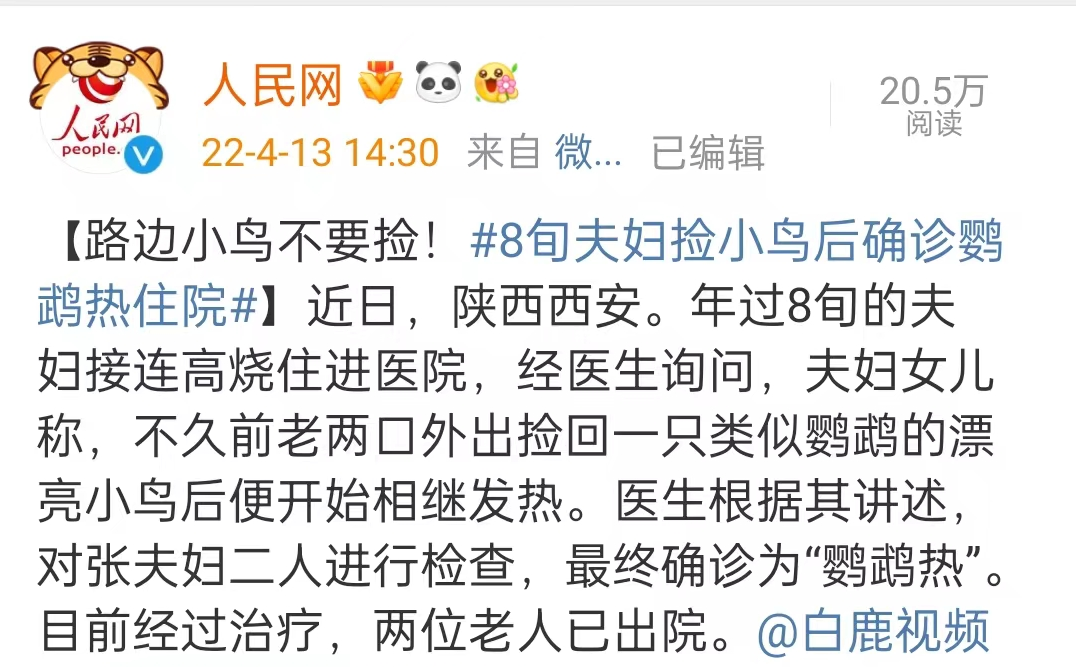

昨天上网冲浪的时候,小编在人民网微博看到如上消息,不禁开始想起之前发过的鹦鹉热衣原体感染病例。(点击下方即可阅读)

这么看来,鹦鹉热作为人畜共患病,临床表现多样而且鹦鹉热衣原体诊断困难。那该更有效防治呢?

鹦鹉热是感染鹦鹉热衣原体所引起的自然疫源性衣原体病,最初发现本病多见于玩赏鹦鹉者,故命名为鹦鹉热。人类、鸟类及一些哺乳动物均易感,是典型的动物源性传染病。鹦鹉热衣原体是一种革兰阴性、专性胞内寄生菌,主要通过接触疫鸟(如鹦鹉、家禽)或吸入疫鸟鼻腔分泌物的气溶胶和粪便或羽毛的粉尘而传播给人类。该病具有很强的致病性,感染者多出现畏寒、咽痛及头痛等类似流感样症状,病情严重者可导致肺炎、心内膜炎和脑炎等多种并发症,并危及生命。

鹦鹉热衣原体是专性细胞内寄生的微生物,同时含有DNA和RNA,具有细胞壁和膜;通过二分裂方式增殖和特有的发育周期。革兰染色呈阴性,在多种细胞培养系统中生长发育均佳,对外界抵抗力较强,可于-75℃或冷冻干燥状态下存活,但置于乙醚中30分钟、0.1%甲醛或0.5%的苯酚溶液24小时均可灭活,75%乙醇或40%甲醇均可直接灭活,加热60℃ 10分钟或37℃ 2~3小时可致衣原体丧失感染力。

鹦鹉热是一种人畜共患病,鸟类包括家禽是主要传染源,鹦鹉热衣原体从鸟类传播到人类而引起患病。研究发现,鹦鹉热衣原体的患病率在鸡中为13%,鸭为39%,鸽子为31%。被感染的哺乳动物包括家禽和宠物会将病原体传染给人类。

从未证实存在人际传播。

混于尘埃中的衣原体或感染性气溶胶可经由呼吸道引起吸入性感染;而接触带菌鸟及其污染的分泌、排泄物等,则可经有破损皮肤或黏膜以及消化道等多种途径获得感染。患者痰中可长期带衣原体。本病在鸟类之间时有传播,以通过携带衣原体鸟屎所污染的食料与空气为主。与带菌的禽、鸟类及其排泄物等接触是人患鹦鹉热的主要途径,鹦鹉热患者约73%有直接或间接禽鸟接触史。

本病的暴发,多发生于与家禽和鸟类集市的经常接触者,或有关的职业人群,在其生产活动或加工过程中,同时有大批人员受到感染,以至引起较大规模流行。人群普遍易感,感染后不一定产生免疫力,复发常见。临床上的复发和患者的再感染表明,本病无持久可靠的免疫力,加上疫苗接种效果仍不理想,故对易感的健康人群尚少有效的防护手段。因此,本病采取综合性防治措施,显得尤其重要。

鹦鹉热衣原体侵入人体后,潜伏期一般为5~14天,短者3天,最长可达45天。

鹦鹉热衣原体是严格细胞内寄生病原菌,经过飞沫吸入后,通过肺末端的毛细血管进入血液系统,并进入肝脾的单核巨噬细胞系统,完成细胞内增殖,再由血液播散至全身,因此其可引起呼吸系统症状,也可以引起全身其他肺外表现。

其临床表现有多样性,可缓慢起病,体温在3~4天或更长时间内逐渐升高,但多为急性起病,高热、寒战,伴相对缓脉。有全身不适,疲惫无力,纳差。剧烈的头痛和全身肌肉疼痛是常见的主诉,四肢和躯干肌痛可使患者不能站立,背部和颈部肌肉的痉挛和僵直可误诊为脑膜炎;典型临床表现为发热、寒战、头痛、干咳和胃肠道症状,严重者可出现重症肺炎、心内膜炎、黄疸和神经系统并发症,部分病例有鼻出血或斑疹。约1周出现咳嗽,咳黏液或血性痰,病情严重者可出现呼吸困难、发绀、烦躁、谵妄、木僵、昏迷等。

鹦鹉热可累及全身多器官系统:

呼吸系统:肺炎,ARDS,呼吸衰竭和败血性休克等

中枢神经系统:脑膜脑炎,小脑性共济失调,颅神经麻痹,横突性脊髓炎,格林-巴利综合征和癫痫持续状态等

心脏:心肌炎,心包炎,心内膜炎和主动脉炎等

肾脏和胃肠道:急性间质性肾炎,急性肾功能衰竭,肾小球肾炎,肝炎,胰腺炎等

血液系统:弥散性血管内凝血(DIC),脾肿大和噬血细胞综合征等

风湿病:反应性关节炎和多动脉炎等

皮肤:粉红色烫伤样斑丘疹

也有妊娠期胎儿畸形的病例

轻者体征很少,仅咽充血及肺部局限性细小湿啰音,重者可有肺实变体征,肝、脾和浅表淋巴结可肿大;其肺部CT显示,病变起于肺上叶,加重至双侧肺叶,形成实变影或毛玻璃影,有时伴有粟粒样、结节状影,部分出现胸腔积液。

确诊病例:临床表现+以下任一条

从呼吸道分泌物培养阳性(培养过程具有传播风险,需要三级生物安全设施,培养周期5~21天)

通过补体结合试验(CF)或微量免疫荧光(MIF)在间隔2周以上收集的血清样品之间抗体滴度有4倍以上的升高

通过MIF检测到的单一IgM抗体滴度>1:16

疑似病例:临床表现+以下任一条

患者有和确诊鹦鹉热者接触的流行病学史

起病后至少1次血清标本采用CF或MIF检测单次抗体滴度为1:32

目前有使用mNGS可早期诊断鹦鹉热衣原体感染的报道。

一线药物四环素类。首选多西环素,100mg 每天2次,共10~21天。疗程不确切,延长疗程是否预防复发有争议;四环素,500 mg 每天4次,共10~21天。通过治疗,大多数受感染的人在48小时改善症状。

二线药物大环内酯类。儿童,妊娠期和四环素禁忌者首选。

三线药物氟喹诺酮类,其效果不如四环素和大环内酯类药物。

(一)作为社会大众该如何预防鹦鹉热呢?

保持良好的个人及环境卫生;

接触禽鸟后要彻底洗净双手;

如出现高热、咳嗽、头痛、肌痛等类似流感的症状时尽快找医生诊治。

从事禽类售卖、宰杀等正确佩戴口罩。

(二)家禽类相关职业人群或者已经饲养了宠物鸟的人士,则要注意:

向持牌动物售卖商购买禽鸟,切勿购买来历可疑或不明的宠物;

如家中有多个鸟笼,置放时应注意避免食物、羽毛或排泄物在它们之间传播,鸟笼及沾有禽鸟排泄物或分泌物的物件要定期彻底清洁消毒;

清洁鸟笼或处理鸟类的粪便,分泌物或羽毛尘时,需戴上手套和外科口罩,用洗涤剂擦洗,去除所有粪便,然后消毒和用水冲洗所有物品;

在清洁受污染的物件之前,应该使用水或消毒剂润湿表面,避免干扫或使用吸尘机/高压水枪,以尽量减少羽毛,尘埃和粪便的飞扬造成气溶胶产生;

在接触鸟类或其粪便后,用清水和皂液彻底洗手;

避免将禽鸟置放在过度挤逼的环境中,保持空气流通;

隔离和尽快将带病禽鸟带到兽医处治疗;

避免与带病禽鸟有亲密接触;

职业高风险人群(包括禽类贩卖和屠宰人员),如出现高热、咳嗽、头痛、肌痛等类似流感的症状时除尽快就医外,应告知临床医生其特殊职业接触史。

(三)医疗机构感染防控措施

在标准预防的基础上,采取呼吸道及接触隔离预防措施。患者单间隔离,当进行气管插管、吸痰等可能发生喷溅的高风险操作时,加戴面屏、穿隔离衣,采用密闭式吸痰管吸痰。

加强病室内环境消毒,部分医疗器具(如听诊器、温度计及血压计等)实行专人专用,非专人专用的医疗器具在用后予彻底清洁与消毒;对所有可再利用的医疗器械和物品使用后,按照规范要求进行清洁与消毒。对患者的排泄物采取加入5000mg/L含氯消毒液,静置30~60min后再倾倒。

所有医疗废弃物和生活垃圾均用双层黄色垃圾袋收集,袋口呈鹅颈状后用扎带扎紧密封。

应严格按照手卫生指征进行手卫生,提醒医务人员手卫生与采取隔离措施对预防感染同等重要。

密切接触患者的医务人员、家属每日监测体温,当出现流感样症状时,及时报告并接受进一步检查。

鹦鹉热衣原体具有宿主广泛,传播途径复杂等特点,在全球许多国家和地区都有发现,并且随着动物的迁徙,宠物鸟类饲养的不断增多,鹦鹉热衣原体感染呈现出逐年上升的趋势。加强对饲养、加工和运输鸟类、家禽相关人员鹦鹉热病原体预防知识、传播途径、感染症状等相关知识宣教及监督管理,对避免该病原体的传播和流行具有重要意义!

本文综合整理自人民网微博SIFIC感染科普笔记、FBI医刊等

查看更多