查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

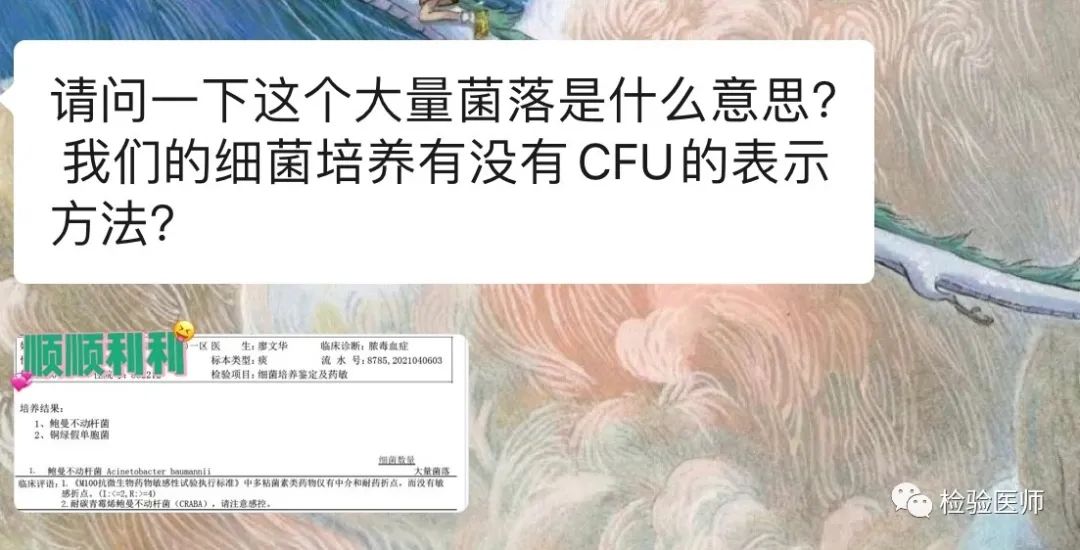

提问:

痰标本可不可以做定量培养(给出CFU/ml)?

报告里的大量、中等量、少量是什么意思?

较之上呼吸道,下呼吸道在机体免疫功能的作用下自始至终保持基本无菌状态;而痰液经由上呼吸道排出,必然会受到上呼吸道定植菌群的污染——对于污染可能极大的标本,定量培养并没有太大价值。另外,痰液多数非常黏稠,细菌在痰中的分布并不均匀,虽然接种前进行了均质化处理,但对体积无法进行测量,也就导致无法进行定量。因此对于痰标本——包括口咳痰、诱导痰、吸痰,都是无法像尿培养一样给出CFU/ml的定量值的。

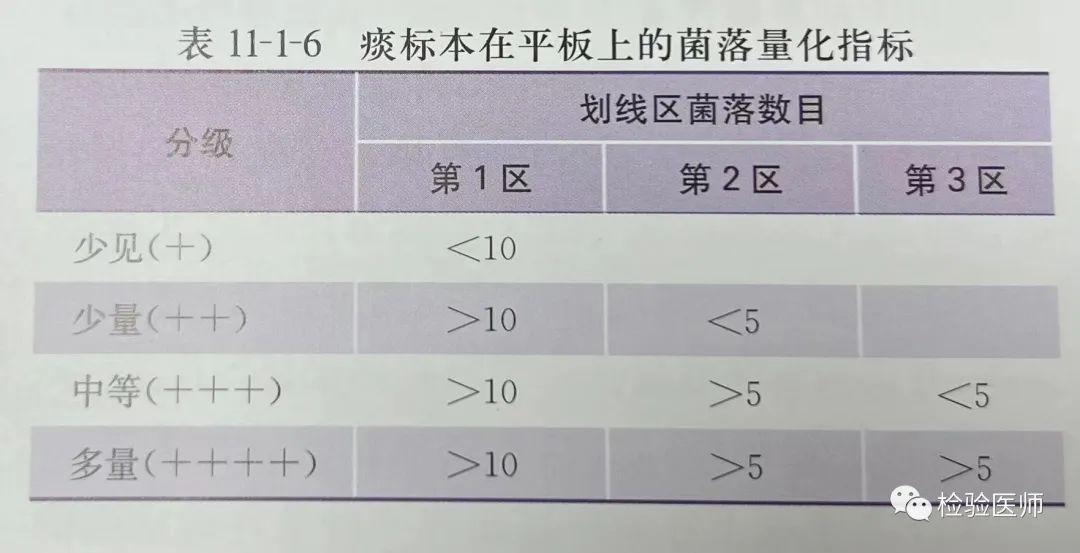

虽然无法绝对定量,但在看板的环节中,实验室人员会根据分区划线后菌落的数目给出相对定量的描述。也就是“大量”“中等量”“少量”“少见”等描述。

来自《临床微生物学诊断与图解》周庭银

对于一份合格的痰标本,一般认为以下几种情况是“有临床意义”的培养结果:

①合格痰标本培养优势菌中度以上生长(≥+++);

②合格痰标本少量生长,但与涂片镜检结果一致(肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌);

③3天内多次培养到相同细菌;

④涂片革兰染色镜检发现典型肺炎链球菌、流感嗜血杆菌之类的苛养菌,即使培养阴性,也有重要参考意义。

以下情况,从实验室角度讲一般可认为“无临床意义”:

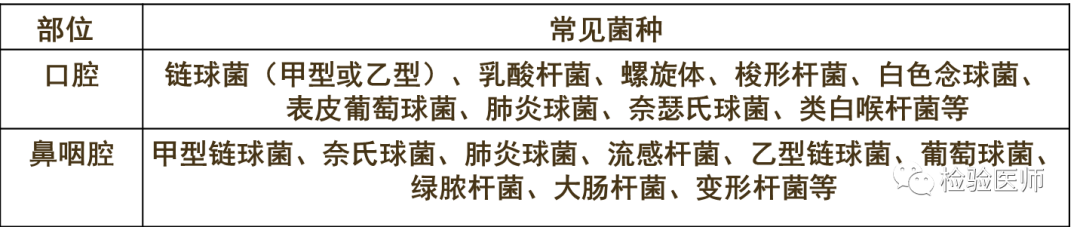

① 痰培养中大量上呼吸道正常菌群(如草绿色链球菌、表皮葡萄球菌、非致病奈瑟菌、类白喉杆菌、念珠菌等);

② 痰培养为多种病原菌少量(<+++)生长;

③ 不符合上述可确诊或有意义检测结果中的任何一项;

④ 对革兰阴性杆菌培养和涂片均阳性时才有意义,仅培养阳性而涂片阴性则大多属污染菌或低浓度定植菌。

上呼吸道常见定植菌群

而最终从一个痰培养鉴定结果中判断“定植”还是“感染”,需要结合“标本涂片、培养及临床表现”,才能下定论。

一般认为痰可分离到的三大类呼吸道感染的病原菌:

1.公认的致病菌:结核杆菌、百日咳杆菌等,感染;

2.逐渐被认识的CAP病原菌:肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡它布拉汉菌等,极大概率感染;

3.条件致病菌:肠杆菌科细菌、非发酵菌、葡萄球菌等;需根据其他条件综合判断,是否致病取决于:

①患者的血象、CRP、PCT等其他感染指标;体温、咳嗽咳痰、肺部啰音等感染症状;

②痰涂片镜检见到大量白细胞吞噬或伴行非上呼吸道正常菌群;

③痰涂片见到的细菌,培养大量生长。

有。

支气管肺泡灌洗液(BALF)、支气管保护性毛刷(PBSB)是可以做定量培养的。由于受到上呼吸道定植菌群污染可能性小、较易均质化、体积较易定量,部分标本可以做到 CFU/ml的绝对定量。

《全国临床检验操作规程》中指出:通常认为BALF标本≥10^4 CFU/ml(半定量培养+~++);PSB标本≥10^3 CFU/ml(半定量培养+)可确诊为细菌性肺炎,否则为污染菌。

2017年《肺部感染性疾病支气管肺泡灌洗病原体检测中国专家共识》中指出:菌落计数BALF≥10^4 CFU/ml或无菌防污染BALF≥10^3 CFU/ml时认为是可能的病原菌,但不能机械使用该阈值,还要结合患者的实际情况及有无使用抗菌药物等因素综合判断。

作者:中山大学孙逸仙纪念医院 谢晓英

文章首发自检验医师(谢晓英博士个人公众号)

查看更多