查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

(通讯员 王娟 柳辉艳 程守勤)2019年12月31日,阳光明媚,南京鼓楼医院历史纪念馆里,阔别56年后,71岁的唐飞荣再次见到了93岁的李承球医生,一个深情的拥抱,连接了半个多世纪的牵挂惦念和那些未曾说出口的感恩。在跨年之际,唐飞荣终于实现了几十年的心愿——与救命恩人见面,捐赠一份珍藏56年的报纸。记者在采访中发现,这份报纸背后是浓浓的“医患情”。

心愿:“见见我们家的恩人,捐一份珍贵的报纸”

南京市民唐飞荣是一名退休工人,今年71岁,几十年了,一直有一个埋藏多年的心愿没有完成。而2019年的一次“住院”,让他在2019年和2020年的跨年之际实现了几十年的愿望。

2019年11月,唐飞荣的爱人在南京鼓楼医院脊柱外科手术。住院期间,全家人目睹了医护人员精湛的医疗技术、忙碌的工作状态以及对患者无微不至的关怀,感动之余,唐飞荣想起自己几年前去世的亲弟弟唐和平,记忆深处,总抹不去弟弟手术成功后医生的喜悦和妈妈的那张笑脸,他总想再见见当年那位鼓楼医院(当时名叫南京市人民鼓楼医院)的恩人——上个世纪60年代,一个“断指再植”手术的成功帮全家人赶走乌云。

于是,他拿出了全家人珍藏了56年的报纸,找到了脊柱外科陈正香护士长,请求希望能够帮助他已故的弟弟以及全家人完成一直以来的心愿,那就是见到当年的手术医生李承球教授,并亲自道一声感谢!然后将这珍贵的报纸捐赠给医院纪念馆。

忆当年:医生的“勇敢”和“担当”保住了大拇指

说起当年的事,唐飞荣历历在目。上个世纪60年代初,那时候自己是一个15岁的中学生,当年弟弟唐和平12岁。夏天的一个中午,在弟弟的惨痛喊叫中,悲剧产生了,弟弟右手大拇指被电风扇轧断了。

父亲把弟弟送到鼓楼医院,当时外科值班朱文伟医生检查了一下轧断手指的情况,发现整个大拇指除了近手掌处还有约零点八厘米的皮肤拖连着外,骨头、神经、肌肉、血管、肌腱都断了,断手指在摇晃着。怎么办?难道孩子以后就没有右手大拇指成残疾人了?看到唐和平小朋友,刚进医院的朱医生心有不忍又心有不甘,于是赶紧跑到上级医生李承球家里,正准备吃饭的李承球立马赶到医院。当时的医疗条件和技术,对于这样的再植手术,真的很难,国内也就上海完成过一例。得知这个结果,父亲的脸阴层层的,母亲泪崩了。怎么办?放弃还是冲关?“好,决定再植,进行抢救!”李承球掷地有声的话让他们一家人看到了希望。

“我和妈妈每天下午3点到医院看望弟弟,弟弟那灿烂的笑容永远烙在脑海,天真无邪的幸福,弟弟的手指再植成功,我们全家人本来揪着的心都放下了。”唐飞荣告诉记者,之后,弟弟就和正常人一样,可以拿笔写字,可以吃饭做事。

所以,全家人,都非常感谢这位恩人。

更暖心:跨越半个世纪,还原最纯朴的“医患情”

这次的见面,唐飞荣显得非常的激动,几次热情的握手和拥抱,热情的交谈。“非常抱歉,当年被你救的那个小朋友前几年因为脑溢血去世了,弟弟和全家人都有心愿,想再见见曾经的恩人。”说这句话的时候,唐飞荣很真诚。

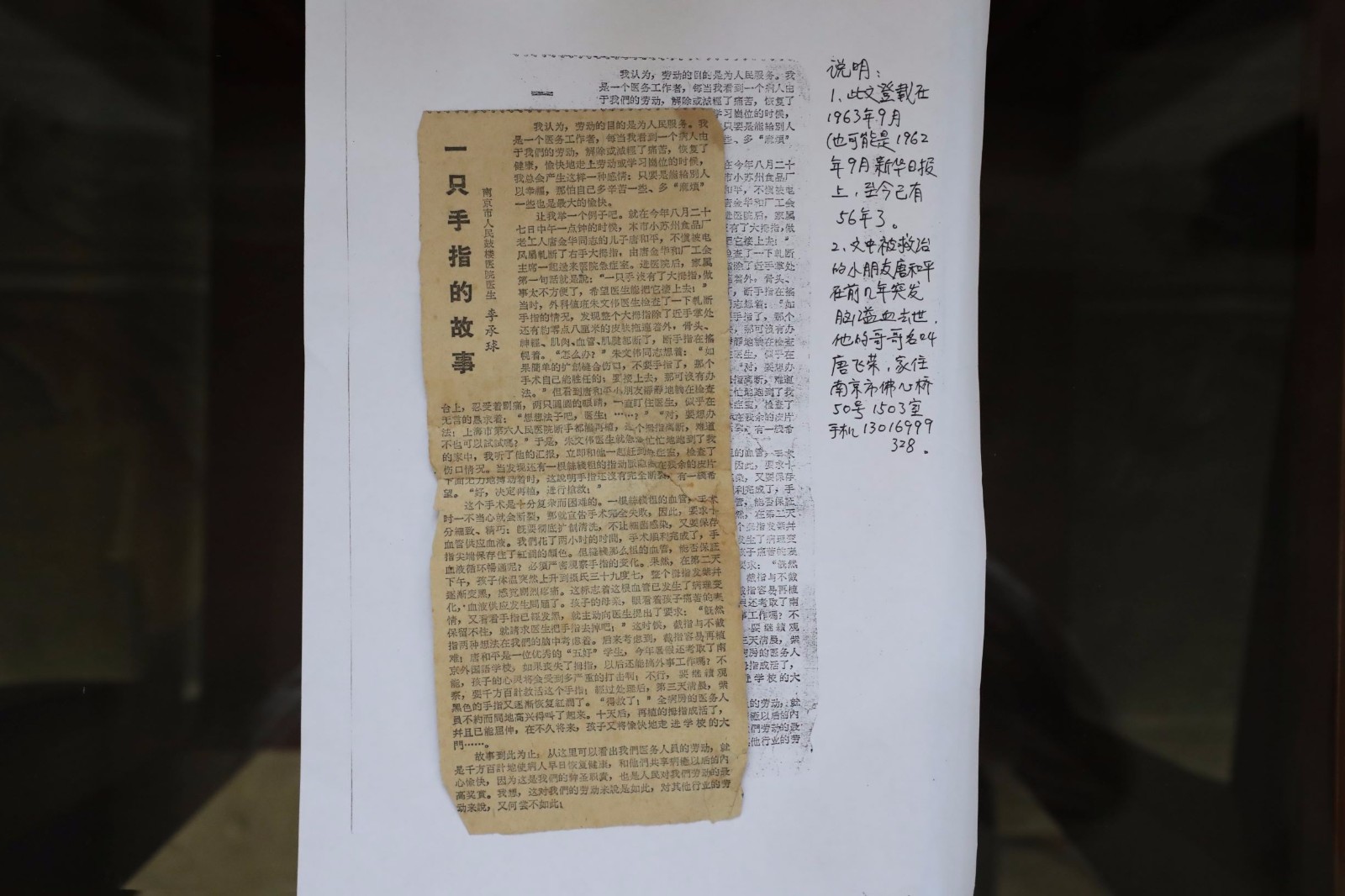

“弟弟手术后,我在新华日报上看到了《一只手指的故事》的文章,作者就是他们全家人的恩人李承球,我就特地找来珍藏了”。唐飞荣告诉记者,这份报纸原件一直用报纸包裹着,放在家里的樟木箱子里。

“我爸爸可珍惜了,他把这份报纸和家里的贵重物品一起,放在了樟木箱里,就害怕被氧化被破坏,更不允许其他人碰他的这份报纸。”唐飞荣的儿子小唐告诉记者。在现场,就连记者想拍照片,唐飞荣也在一旁“监视”着,生怕他的宝贝弄坏。这次见面,他也将这个宝贝捐赠给了医院。唐飞荣说,因为自己的保存条件有限,捐赠给医院纪念馆,他更放心,此报纸也可以见证他们的医患情。

93岁李承球没有这份报纸了,但他依旧记得这件事,因为这个“断指再植”手术是江苏首例,他永远记得那个大大眼睛的孩子,那个成绩优异的孩子,如果没有了右手大拇指,以后的人生怎么办?“可能是医生的本能,愿意为患者去拼一下,我们成功了,所以说,爱拼才会赢。”

鼓楼医院党委书记彭宇竹、骨科主任邱勇教授见证此次跨越56年的医患再见会,邱勇教授表示,听到这个故事,自己和全科上下都非常感动!鼓楼医院骨科如今的成绩永远都不会忘记像李老这样的鼓医前辈奠定的坚实基础,他们,一定会传承优良的鼓医传统,并且发扬光大。

彭宇竹书记感叹,这才是医患关系本来的样子,情真意切的互信、理解和感恩!这样的医患情才是医患关系的主流。

相关链接

一只手指的故事

南京市人民鼓楼医院医生 李承球

我认为,劳动的目的是为人民服务。我是一个医务工作者,每当我看到一个病人由于我们的劳动,解除或减轻了痛苦,恢复了健康,愉快地走上劳动或学习岗位的时候,我总会产生这样一种感情:只要能给别人以幸福,那怕自己多辛苦一些,多“麻烦”一些也是最大的愉快。

让我举一个例子吧。就在今年八月二十七日中午一点钟的时候,本市小苏州市食品厂老工人唐金华同志的儿子唐和平,不慎被电风扇轧断了右手大拇指,由唐金华和厂工会主席一起送来医院急诊室。送进医院后,家属第一句话就是说:“一只手没有了大拇指,做事太不方便了,希望医生能把它接上去!”当时外科值班朱文伟医生检查了一下轧断手指的情况,发现整个大拇指除了近手掌处还有约零点八厘米的皮肤拖连着外,骨头、神经、肌肉、血管、肌腱都断了,断手指在摇晃着。“怎么办?”朱文伟同志想着:“如果简单的扩创缝合伤口,不要手指了,那个手术是自己能胜任的,要接上去,那可没有办法。”但看到唐和平小朋友静静地躺在检查台上,忍受着剧痛,两只圆圆的眼睛,一直盯住医生,似乎在无言的恳求着:“想想法子吧,医生!……?”“对,要想办法!上海市第六人民医院断手都能再植,这个拇指离断,难道不也可以试试吗?”于是,朱文伟医生就急急忙忙地跑到了我的家中,我听了他的汇报,立即和他一起赶到急症室,检查了伤口的情况。当时发现还有一根丝线粗的指动脉隐藏在残余的皮片下面无力地搏动着时,这说明手指还没有完全断裂,有一线希望。“好,决定再植,进行抢救!”

这个手术是十分复杂而困难的。一根丝线粗的血管,手术时一不当心就会断裂,那就宣告手术完全失败,因此,要求十分精细、精巧:既要彻底扩创清洗,不让细菌感染,又要保存血管供应血液。我们花了两小时的时间,手术顺利完成了,手指尖端保存住了红润的颜色。但缝线那么粗的血管,能否保证血液循环畅通呢?必须严密观察手指的变化。果然,在第二天下午,孩子的体温突然上升到摄氏三十九度七,整个拇指发紫并逐渐发黑,感觉剧烈疼痛。这标志着这根血管已经发生了病理变化,血液供应发生问题了。孩子的母亲,眼看着孩子痛苦的表情,又看着手指已经发黑,就主动向医生提出要求:“既然保留不住,就请医生把手指去掉吧!”这时候,截指与不截指两种想法在我们的脑中考虑着。后来考虑到,截指容易再植难!唐和平是一位优秀的“五好”学生,今年暑假还考取了南京外国语学校,如果丧失了拇指,以后还能搞外事工作吗?不能,孩子的心灵将会受到多严重的打击啊!不行,要继续观察,要千方百计救活这个手指!经过处理后,第三天清晨,紫黑色的手指又逐渐恢复红润了。“得救了!”全病房的医务人员不约而同地高兴得叫了起来。十天后,再植的拇指成活了,并且已能屈伸,在不久的将来,孩子又将愉快地走进学校的大门......

故事到此为止,从这里可以看出我们的医务人员的劳动,就是千方百计地使病人早日恢复健康,和他们共享病愈以后的内心愉快,因为这是我们的神圣职责,也是人民对我们劳动的最高奖赏。我想,这对我们的劳动来说是如此,对其他行业的劳动来说,又何尝不如此!

说明:

1.此文刊登在1963年9月的《新华日报》上,至今已有56年了。

2.文中被救治的小朋友唐和平在前几年突发脑溢血去世,他的哥哥唐飞荣,提供此文,他说弟弟在世时一直想去看看李承球主任,他要替弟弟完成心愿!

3.李承球主任回忆道,因为当年唐和平小朋友的手术是江苏省首例断指再植手术,手术成功后《新华日报》记者得知此事,主动向其约稿,于是这篇文章得以面世和发表。

查看更多