查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

原发性腹膜后肿瘤指源于腹膜后间隙的、非特定器官的一大类肿瘤,以少见、难治著称。对该类肿瘤的诊治国内仍然尚无全国性、规范化的共识指南。为了推广腹膜后肿瘤规范化诊治理念、提高我国在该领域的诊治水平,由中华医学会杂志社等牵头,组织国内众多该领域家共同制定出了适合中国国情的中国腹膜后肿瘤诊治专家共识。

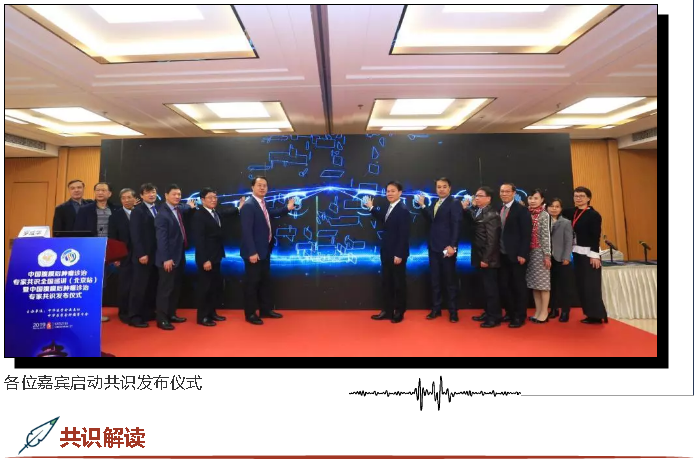

2019年12月21日,中国腹膜后肿瘤诊治专家共识全国巡讲(北京站)暨中中国腹膜后肿瘤诊治专家共识(2019版)发布仪式在中国科技会堂召开。来自各地的肿瘤专家、学者共赴会场,讨论分享诊治进展、交流研究成果,共同见证共识发布!

本共识发布会由大会主席北京大学国际医院罗成华教授主持。会议伊始,罗成华教授介绍了本场发布会的开幕致辞专家,他们是中华医学会杂志社副社长刘冰、中国医科大学附属第一医院徐惠绵教授、北京大学首钢医院顾晋教授及北京大学常务副校长、医学部主任詹启敏教授。

中华医学会杂志社刘冰副社长在致词中简述了该共识的制定到传播的过程,表示此共识制定意义重大,不但规范路径,完善了规范化医疗,减少了不必要的医疗资源浪费,还推动了学科教育。他强调,中华医学会在本共识制定以及在推动医学发展中发挥着重要作用。

大会主席中国医科大学附属第一医院徐惠绵教授随后致开幕词。他表示,国内腹膜后肿瘤诊治是肿瘤学的一块荒地,处于病理——基本不清楚、流行病学——基本无资料、临床诊断——早诊早治难的现状;徐惠绵教授形象地把此领域各位专家、学者比作拓荒者,现在共识的发布是从零到有,但从共识到规范还有很长的路要走。除了规范腹膜后肿瘤临床诊治,徐惠绵教授还强调需要重视腹膜后肿瘤大数据资料的构建,在国际上有“拿得出手”的腹膜后肿瘤的大数据。

北京大学常务副校长医学部主任詹启敏教授,则从国家战略的高度讲述了我国肿瘤流行病学现状及我国在国际上肿瘤诊治方面的贡献。他表示,虽然每年我国有数百万的肿瘤发病人数,但至今我国95%的药物知识产权、95%的医疗装备及95%的临床路径/指南均来自于国外。而腹膜肿瘤每年发病约2万例,国内尚无针对该类肿瘤的专业学科。今日的共识发布是我国在腹膜后肿瘤诊治上迈出的重要的一步;他热烈期盼,在抗腹膜后肿瘤队伍形成的不久将来,能逐渐形成完善的临床路径及指南,向国际推广具有中国特色的腹膜后肿瘤诊治规范。

最后,由北京大学首钢医院顾晋教授简述了各位专家在腹膜后肿瘤诊治方面作出的贡献,感谢了各专家对北大医院的学术的支持。他表示,腹膜后肿瘤有丰富的病理资源,众多中青年学者、专家对腹膜后肿瘤产生兴趣,那么腹膜后肿瘤学组在不久将来一定会有很好的发展。

大会主席罗成华教授在各位专家开幕致辞后,总结了原发性腹膜后肿瘤的中国及国际现状。他指出,该肿瘤发病率逐年上升,往年轻化发展,对医生挑战性愈来愈大。如今腹膜后肿瘤愈来愈受重视,但在基层医院诊治还未规范化,此项共识迈出了重要的第一步,今后还有很长的路要走。他强调了医者要“不忘初心”,并对在场各位专家表达了由衷地感谢。致辞终末,由在场各位专家启动共识发布!

腹膜后肿瘤专家共识解读由中国人民解放军总医院李沛雨教授、厦门大学李文岗教授主持。

共识中外科治疗部分由复旦大学附属中山医院陆维祺教授按内容分别解读。他着重概述了以下几点内容:

1. 对腹膜后肿瘤的病理类型的判断是外科治疗的基础;

2. 争取手术R0/R1切除;

3. 全腹膜后脂肪切除可以降低复发率;

4. 对不同患者个体化制定手术方案,应多方面考虑,包括术后患者的生活质量;

5. 多处转移的患者,手术中切除肠管及脾脏外科上已无争议,但十二指肠、胰腺、肾、腹腔干的切除仍然是争论的焦点,多器官切除应根据个体情况而定,应避免大部分或部分切除手术;

6. 腹腔后肿瘤手术对外科医生专业技能的要求很高,一个合格的外科医生需多学科共同培养;

7. 无论是腹膜后肿瘤的诊治,还是手术过程都需要MDT”大军团”作战;

8. 鉴于目前腹膜后肿瘤诊治的特殊性,建议患者选择腹膜后肿瘤“高流量”的医院、“高流量”的科室及“高流量”的团队进行就诊及治疗。

另外,陆维祺教授以本科室病例为例,用事实证明了腹膜后肿瘤外科治疗的复杂性及有效性;他同时推荐了Gronchi建立的一款预测模型软件“Sarculator”,可作为临床决断的参考。

复旦大学附属中山医院周宇红教授对共识中综合治疗选择、治疗效果等关键点进行了解读。

1. 复发风险和转移模式:平滑肌和脂肪肉瘤为腹膜后肿瘤主要类型;分化好的脂肪肉瘤罕见远处转移,去分化脂肪肉瘤G1、G2比分化好的脂肪肉瘤更早复发,G3既有局部复发风险又有转移风险;平滑肌肉瘤局部复发风险相对较低,更多的要关注远处转移;

2. 根据不同生物学行为,制定相应的围手术期策略:低级别脂肪肉瘤/平滑肌肉瘤以减少局部复发为主,争取R0/R1切除;高级别去分化脂肪肉瘤争取R0/R1切除,降低局部复发同时消灭微小转移病灶;而高级别平滑肌肉瘤旨在消灭远处转移病灶、提高5年生存率;

3. 新辅助化疗可用于缩小肿瘤,提高手术切除可能性,但无证据证明对完整切除的腹膜后肉瘤患者有益。

4. 新辅助化疗+热疗共识推荐使用;

5. 放疗作用不明确,但对分化良好的肿瘤可能可以提高局部控制率,对易远处转移的平滑肌肉瘤作用有限。参考STRASS研究,新辅助放疗并不能提高5年生存率和改善总体生存(OS),但对于可切除的脂肪肉瘤,术前放疗可减少局部复发风险,也可用于缩小肿瘤,提高R0/R1切除可能性。参考美国数据库的研究,国际主流观点为脂肪肉瘤术前放疗优于术后;

6. 化疗的敏感性是是否选择化疗的参考依据;无公认的二线化疗方案,可参照不同病理类型而定;共识唯一推荐使用的靶向药物安罗替尼,有望进入Ⅰ类证据推荐;

7. 不推荐免疫治疗。

北京大学第三医院杨邵敏教授表示,腹膜后肿瘤以软组织肿瘤为主(约占80%),来源复杂,组织学类型多样,复发后继发改变可造成诊断困难。她在发布会中详细介绍了关于腹膜后肿瘤的病理诊断相关内容。

1. 精准医疗从精准的病理学分类开始。目前按2013年WHO软组织肿瘤分类,可分为12大类及多种组织学亚型,2019WHO肿瘤学新的分类待发布;

2. 生物学行为参考国际疾病编码ICD分类,软组织肿瘤中没有分类为ICD-2的肿瘤,四肢软组织肿瘤良性多见、腹膜后软组织肿瘤恶性多见;

3. 2002年与2013年WHO分类不同点包括,增加了中间性肿瘤,以局部复发及侵袭性生长为主,治疗要求手术尽可能且干净,甚至扩大切除。另有一部分中间性肿瘤具有低的转移风险;

4. 分化与分级方面,肉瘤参考法国FNCLCC方案分级,判断肿瘤恶性程度;判断三要素为分化、分裂像、坏死,其中分化与分级负相关,与组织学亚型相关;中间性脂肪性肿瘤包括非典型脂肪瘤(四肢,ICD-1)及高分化脂肪肉瘤(腹膜后,ICD-3),腹膜后良性脂肪瘤非常少见;

5. 介绍多种脂肪来源软组织肿瘤方面,包括粘液性/圆形细胞脂肪肉瘤、去分化脂肪肉瘤多种异源性分化、肉眼观辨别高分化/去分化脂肪肉瘤等;

6. 遗传学标记方面,建议FISH检测;

7. 发病率高的中间类型软组织肿瘤介绍,包括孤立性纤维瘤(SFT)/血管周细胞瘤(HPC)、纤维瘤病/韧带样瘤、炎性肌纤维母细胞肿瘤(IMT),指出腹内纤维瘤病才是肠系膜最常见的原发性肿瘤,而非胃肠道间质瘤(GIST);

8. 横纹肌肉瘤不同类型预后及生物学行为不同,腺泡状横纹肌肉瘤高度恶性、需要全身化疗,胚胎性横纹肌肉瘤预后较好、可局部复发,多形性横纹肌肉瘤高度恶性;

9. 原发性小细胞肿瘤虽然肿瘤来源不同、但分子特征一致而归为一类,包括Ewing肉瘤/PNET、Askin瘤等;

10. 病理组织处理流程介绍,强调精准的病理诊断需要临床提供详细病史。

青岛大学附属医院邱法波教授参照共识为我们解读腹膜后肿瘤检查与诊断的相关内容,他从疾病的症状、体征、影像学(包括超声诊断、CT、MRI)等内容着手,强调了以下关键点。

1. 腹膜后肿瘤无特异性症状,可能有腹胀、发热等,发现时往往体积巨大;

2. 影像学在腹膜后肿瘤的诊断中有不可替代的地位:可测量肿瘤大小、位置及与周围组织的关系,以判断该肿瘤是否具备手术切除的条件;

3. 推荐在超声引导下粗针穿刺活检;

4. CT对脂肪肉瘤的判断准确率高,异质性高,在CT上表现多样;

5. 特殊类型特殊处理,如腹膜后脂肪瘤罕见,诊断需小心;副节瘤术前术中多关注血压,对麻醉医生要求高;腹膜后畸胎瘤少见,CT表现密度不均;侵袭性纤维瘤易复发,第一次手术是否切干净决定了患者预后;

6. 对于腹膜后肿瘤的诊断,MRI不如CT直观;

7. 病理诊断是腹膜后肿瘤诊断的金标准。

随后特邀各位专家并进行圆桌会议,讨论主题主要包括,未来五年腹膜后肿瘤诊疗探索与展望以及腹膜后肿瘤多学科协作诊疗模式。

会场讨论激荡,气氛热烈。北京大学第一医院吴问汉教授、北京大学第三医院杨邵敏教授、中国人民解放军总医院李沛雨教授、复旦大学附属中山医院陆维祺教授、中国医学科学院肿瘤医院吴建雄教授、复旦大学附属中山医院周宇红教授等就不同类型腹膜后肿瘤病理诊断及鉴别;术中冰冻病理诊断;病理如何指导临床;放疗及化疗的适应症及时机;外科手术切除范围的确定;怎样实现MDT多学科协作等问题展开一一讨论。

实习编辑 | 周思(中国医学论坛报)

编辑 | 郝冉(中国医学论坛报)

查看更多