查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2025年9月8日,程璘令研究员团队在国际呼吸医学领域的权威期刊《美国呼吸与重症监护医学杂志》(American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, AJRCCM, 影响因子19.4)上,在线发表了题为“首次连接局部气道阻塞与气溶胶分布的多模态EIT-PET/CT证据”(First Multimodal EIT-PET/CT Evidence Linking Regional Airway Obstruction to Aerosol Distribution)的研究成果。

该研究创新性地联合使用电子抗阻断层成像(EIT)与正电子发射断层显像/计算机断层扫描(PET/CT),首次在影像学上为局部气道阻塞导致吸入药物沉积障碍提供了直接证据。这一发现为解释慢性气道疾病患者(如支气管扩张症)雾化治疗效果的个体化差异提供了关键的病理生理学依据,并为发展精准呼吸治疗策略开辟了新的路径。

1.研究背景:雾化吸入治疗面临的挑战

对于支气管扩张症、慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)等慢性气道疾病患者而言,雾化吸入治疗是控制症状、改善生活质量的基石疗法。然而,在临床实践中,相同治疗方案在不同患者间乃至同一患者的不同时期,其疗效常常存在显著差异。一个关键的科学假说是,患者肺内局部存在的气道阻塞或狭窄,会阻碍药物颗粒有效到达目标病灶区域。但长期以来,这一过程始终缺乏直接、可视化的证据支持。

2.研究方法:创新的双模态成像技术路径

为解决这一难题,程璘令研究员团队设计并实施了一项严谨的研究方案。

1

第一步:应用EIT技术进行功能性定位。

研究团队首先利用无创、床旁的EIT设备,在患者执行用力肺活量(FVC)操作时,实时监测并绘制出肺内气体分布的动态图像。通过这一技术,能够精确识别出因气道阻塞导致气流受限的区域。

2

第二步:应用PET/CT技术追踪药物轨迹。

随后,患者通过一个网式雾化器吸入含有放射性核素¹⁸F-NaF标记的生理盐水。吸入完成后,立即进行PET/CT扫描,从而精准、直观地显示出吸入的药物颗粒在肺部的最终沉积位置与浓度。

3.主要发现:功能性阻塞与药物沉积缺陷的直接关联

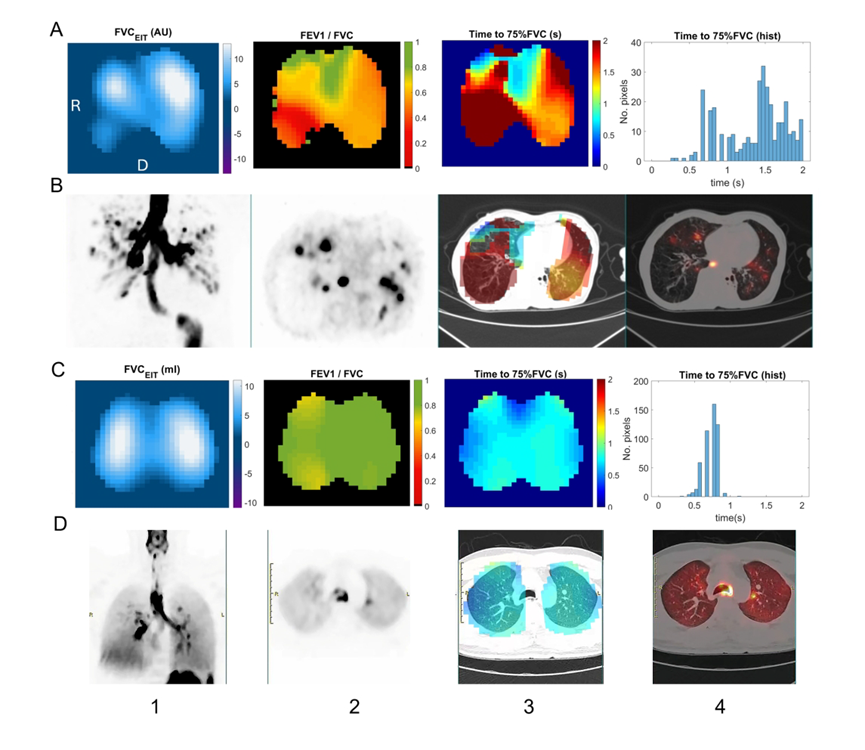

图1:伴有轻度慢性阻塞性肺疾病和支气管扩张症受试者(A和B)及肺部健康受试者(C和D)的EIT和PET/CT测量结果。

A:FVC操作期间的EIT测量(VenTom-100, MidasMED, 中国。电极带置于第四肋间水平。图像显示横断面,无法区分颅-尾方向)。从左至右:A1,通气分布(浅蓝至白色表示良好通气区域,深蓝表示通气较少区域;R和D分别表示右侧和背侧。方向与A1-3、B3、B4、C1-3、D3和D4相同。AU,任意单位);A2,区域FEV1/FVC(红色和黑色表示气道阻塞区域);A3,到达75% FVC的时间(红色表示>2秒的区域);A4,区域T75值的直方图,显示区域排空时间分布。

B:PET/CT显示肺部药物沉积。¹⁸F-NaF标记生理盐水通过振动网状雾化器给药。从左至右:B1,冠状位PET视图显示气道和肺实质沉积模式;B2,与EIT水平对应的轴位PET切片;B3,对应轴位CT切片提供解剖背景;B4,融合轴位PET/CT图像(B2沉积信号叠加于B3解剖结构)。PET图像中信号强度增加(B1、B2中深色;B4中浅橙色)对应较高药物浓度,与高FEV1/FVC(A2,绿色和黄色)和低T75(A3,蓝色至黄色)区域匹配。C和D为肺部健康受试者的对应结果。

影像结果清晰地揭示了二者间的因果联系:

•EIT图像准确地显示,患者特定肺区(右肺背侧)存在明显的通气障碍与气流受限。

•与之对应的PET/CT图像则显示,¹⁸F-NaF标记的药物颗粒大量沉积在通气正常的区域(如右肺腹侧和左肺),而在EIT标示的阻塞区域,药物沉积量极少,形成了一片清晰的“药物盲区” 。

通过对两种影像结果的精确配准与比对,研究人员首次建立了“功能性气道阻塞”与“药物沉积缺陷”之间直接、可视化的联系。

4.研究意义与展望:迈向个体化的精准吸入治疗

这项研究成果为临床呼吸治疗领域带来了深刻启示。

阐明治疗差异的内在机制

该研究为部分患者雾化治疗效果不佳提供了直观的病理生理学证据。即药物未能有效到达病灶是导致疗效欠佳的关键原因之一。

开辟个性化治疗的新途径

这一多模态成像方法的成功应用,预示着未来或可在治疗前对患者进行评估,以预测其雾化药物的分布模式。临床医生可依据评估结果为患者量身定制治疗方案,例如调整雾化颗粒参数、改变吸入方式,或在雾化吸入前先采取支气管扩张剂或物理排痰等措施以改善局部通气,从而实现真正的“精准给药”。

总之,程璘令团队的这项研究使科学界从“推测”走向了“亲见”,是精准呼吸病学领域的一次重要探索。它不仅加深了我们对吸入疗法作用机制的理解,更为改善数百万呼吸疾病患者的治疗效果带来了新的希望。

研究团队

Lin-Ling Cheng1*, Zi-Hao Liu1*, Xin-Lu Wang2*, Yuqiao Peng3,4, Mingyi Kong3, Zhanqi Zhao1,3,5#

1. 呼吸疾病国家重点实验室,呼吸疾病国家临床研究中心,广州呼吸健康研究院,广州医科大学附属第一医院,广州医科大学

2. 广州医科大学附属第一医院核医学科

3. 广州医科大学生物医学工程学院

4. 河南大学电子电气工程学院

5. 北京协和医院重症医学科

参考文献

Cheng LL, Liu ZH, Wang XL, Peng Y, Kong M, Zhao Z. First Multimodal EIT-PET/CT Evidence Linking Regional Airway Obstruction to Aerosol Distribution. Am J Respir Crit Care Med. 2025 Sep 8. doi:10.1164/rccm.202504-0873IM. Epub ahead of print. PMID: 40920958.

查看更多