查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2019年11月8日,由中国癌症基金会主办、中国医学科学院肿瘤医院承办的国家癌症中心第四届肿瘤精准诊疗论坛在北京拉开帷幕。本次论坛以“肿瘤的精准诊疗及免疫治疗进展”为主题,汇聚国内外肿瘤领域知名专家,就肿瘤精准诊疗以及免疫治疗的机制、临床新进展和不良反应的监测与管理等前沿问题进行了精彩纷呈的学术分享及讨论。

开幕式

大会伊始,中国医学科学院肿瘤医院王洁教授首先为参会者一一介绍了莅临本次大会的专家学者。

王洁教授

大会主席、中国科学院院士、国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷院士与国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院石远凯副院长发表了热情洋溢的开幕词,对中国肺癌诊疗的未来发展发出了殷切希望。

目前,中国肿瘤诊疗已迈入了精准治疗时代,本次论坛聚焦肺癌诊疗近年来靶向与免疫领域的最新进展,为国内外肿瘤学术交流搭建了一个良好平台。近年来,我国肺癌诊疗领域出现了突飞猛进的发展,中国学者的风采也越来越多地展现在国际舞台,相信未来必将砥砺前行,再创辉煌!

赫捷院士

石远凯教授

学术撷英

大会首个环节为“肿瘤精准诊疗进展”,由中国医学科学院肿瘤医院胸外科主任高树庚教授、院长助理及内科主任王洁教授担任主持。

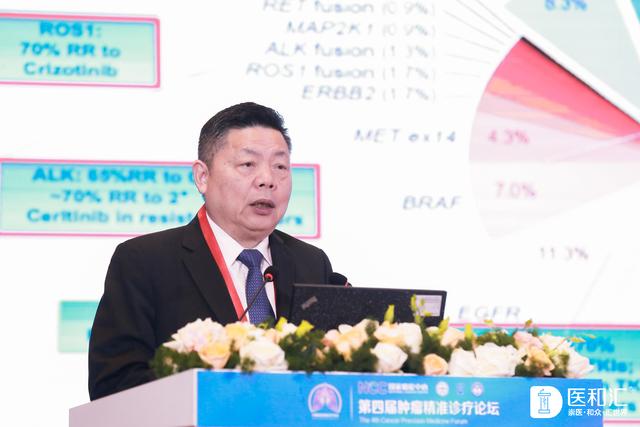

大会首个学术报道由广东省人民医院吴一龙教授带来,他回顾了肺癌领域精准医学靶点的发现之旅,指出中国的机会在于把握新靶点的发现。他强调,目前免疫治疗还存在数个亟待解决的临床转化问题,而转化研究热点在于基于NGS的液体活检。

吴一龙教授

奥地利维也纳医科大学Robert Pirker教授梳理了驱动基因阳性晚期非小细胞肺癌靶向治疗的现状及未来发展方向。他指出,EGFR酪氨酸酶抑制剂和ALK抑制剂目前已被常规应用于临床实践;其中,新一代酪氨酸酶抑制剂要优于第一代靶向药物,而靶向治疗与化疗及抗血管治疗的联合治疗能增加疗效。未来,可及性及报销政策将是靶向治疗亟需解决的问题。

Robert Pirker教授

随后,《Cell》资深科学编辑兼Cell Press大中华区战略与合作主管主编谭家颖教授为我们介绍了细胞杂志社的组成及关注方向并从编辑视角出发,就如何在该杂志发文,从投稿、交流环节分享了个人经验。

谭家颖教授

随着技术的进步,肿瘤微环境的复杂性和多样性以及它对免疫治疗的重要影响得到了研究者的重视,第三军医大学新桥医院肿瘤科朱波教授为我们梳理了晚期非小细胞肺癌靶向微环境治疗领域的最新进展。

朱波教授

第二个环节为“免疫治疗新进展”,由上海交通大学附属医院韩宝惠教授和北京大学肿瘤医院陈克能教授担任主持。

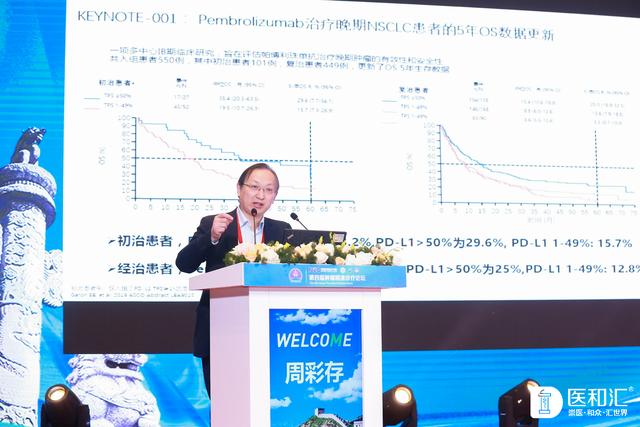

谈到肿瘤领域的最新进展,就不得不提到免疫治疗,免疫治疗让肿瘤诊疗“变了天”,成为肺癌治疗领域最耀眼的明星,最新进展从早期肺癌横跨晚期肺癌,从非小细胞肺癌到小细胞肺癌,为众多肺癌患者带来了生的希望。在该环节广州医科大学第一附属医院院长何建行教授、上海市肺科医院周彩存教授、中国医学科学院肿瘤医院毕楠教授、国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院石远凯教授以及吉林省肿瘤医院院长程颖教授,分别带来了肺癌的筛查与早诊、晚期非小细胞肺癌的一线治疗、局部晚期非小细胞肺癌诊疗新进展、晚期非小细胞肺癌二线免疫治疗以及小细胞肺癌免疫治疗的最新进展。

何建行教授

周彩存教授

毕楠教授

石远凯教授

程颖教授

第三个环节为“免疫治疗热点问题”,该环节由北京医院程刚教授和湖北省肿瘤医院宋启斌教授担任主持。

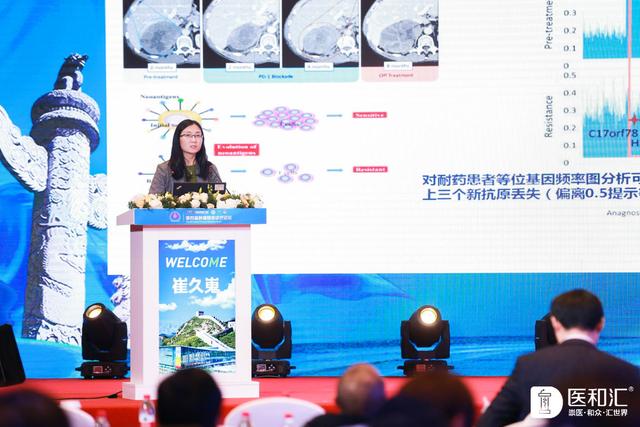

免疫治疗虽带来了让人惊喜的疗效,但临床应用中也不得不面对免疫治疗有效反应低、最佳获益人群不明以及免疫治疗耐药等问题,知己知彼,方可百战不殆,在本环节中山大学肿瘤防治中心周鹏辉教授、浙江省肿瘤医院范云教授及吉林大学第一医院崔久嵬教授分别从肿瘤免疫逃逸的机制、免疫治疗生物标志物的进展以及耐药机制进行了深度剖析,探讨了免疫治疗今后的研发方向。

周鹏辉教授

范云教授

崔久嵬教授

第四个环节为“肿瘤免疫治疗不良反应管理及监测”,本环节由中国医学科学院肿瘤医院薛奇教授和王燕教授担任主持。

随着临床适应证的扩大,免疫治疗应用人群也越来越多。患者的安全性永远是医生首要关心的问题,因此免疫治疗相关的不良反应成为临床关注热点。

在本环节中,中国人民解放军总医院胡毅教授就免疫治疗不良反应的相关热点进行了梳理,他指出免疫治疗相关不良反应发生率较低且可控可逆,多个指南及共识均可指导临床管理,但是特殊人群及病例须谨慎使用,密切监测。未来建议对免疫相关不良反应展开深入研究,明确机制,助力精准管理。他强调,多学科临床协作是管理不良反应的不二法宝。随后,北京协和医院斯晓燕教授、中国医学科学院肿瘤医院王志杰教授和段建春教授分别通过贴近临床的生动病例,为我们带来了免疫相关性肺炎、肝损伤及心肌损伤的诊疗进展。

胡毅教授

斯晓燕教授

王志杰教授

段建春教授

专家采访

在本次大会上,我们还特别采访了王洁教授,请其对免疫治疗的未来发展方向进行了展望,现将精彩内容整理如下,与读者共享。

1、免疫治疗在肺癌领域的未来发展方向

近年来,免疫治疗在国内外肿瘤领域上获得了多个突破性进展,未来方向主要聚焦在以下几个方面。首先,如何实现精准预测,筛选免疫治疗的最佳获益人群是未来研究的重要方向。免疫治疗为肺癌患者,尤其是晚期患者,带来了前所未有的治愈率或者是五年生存率,这是非常鼓舞人心的;另外,免疫治疗适用人群广,覆盖了不同分期及不同病理类型的肺癌患者,既往靶向治疗主要在腺癌患者中起效,而免疫治疗则在腺癌、鳞癌甚至小细胞肺癌领域均有突破。然而我们也要看到,对于不加筛选的患者,免疫治疗的有效率可能只有20%-30%,筛选患者有效率则可高达40%-50%,免疫联合治疗亦可看到同样的趋势。因此,免疫治疗在有效人群的筛选上有待加强,如何未雨绸缪,像靶向治疗一样,在治疗前筛选出最佳获益人群须进一步研究探索。

其次,如何实现动态检测也是未来探索的重要方向。无论是原发性耐药,还是继发性耐药,在免疫治疗中都是非常棘手的问题。未来应该整合肿瘤细胞和微环境,从点到面建立一个综合预测体系,进而通过动态的检测体系,使原发性和继发性耐药患者都能得到有效管理。

再次,如何通过联合治疗的方式,包括免疫治疗与化疗的联合、与抗血管药物的联合以及放疗的联合等,将最初的冷肿瘤或者免疫“荒漠”肿瘤,变成免疫的炎性肿瘤也是未来需要去探寻的方向。

最后,在免疫治疗不良事件的管理方面,也需要去倾注更多的努力和关注,免疫治疗近几年才开始发展,无论是国际还是国内上,经验都存在欠缺,免疫治疗也是方兴未艾,因此,无论在基础研究还是临床实践中,都要去共同探索如何合理有效的管理其不良事件,这需要肿瘤领域与心内科、呼吸科、消化科、基础医学、制药公司以及检验公司等多学科团队的通力合作,这也是非常鼓舞人心的一个发展方向。

2、目前筛选免疫治疗获益人群的方法

目前指南推荐的是通过免疫组化对PD-L1的表达进行检测,目前,已经有些检测的试剂盒在国际获批,国内也已获批一个PD-L1检测的试剂盒。PD-L1表达作为生物标志物虽然不够完美,但是目前得到了前瞻的数据支持。未来临床应用还面临一些挑战性的问题,例如一致性的问题,不同的检测公司技术平台不同、cut-off值不同,检测结果可能并不一致以及检测标本获取困难等问题。这些都有待未来进一步规范建立标准化的平台。

第二个受到关注的生物标志物就是肿瘤突变负荷(TMB),在近年来仍存争议。在一些前瞻性研究中,例如免疫联合化疗的临床研究中,TMB与免疫治疗疗效之间的相关性并不理想,但在一些单药系列研究中,仍然认为TMB可以作为预测性生物标志物,因为该指标间接的反应了肿瘤新抗原负荷和免疫原性,未来如何通过液态活检选择更佳的基因检测panel,从而更好地反映新抗原负荷以及免疫原性,都需要进一步探索。

另外一些生物标志物则体现了微环境的特性,即正性或负性的微环境生物标志物,其中包括很多正性和负性的细胞因子等。

王洁教授最后总结到,未来免疫治疗的生物标志物,不应该是单一选择,而是依据不同肿瘤或者同一个肿瘤的不同分期,整合了肿瘤细胞因素和免疫微环境因素的综合性个体化预测体系,这样才能更好地筛选最适的免疫治疗患者。

采写 | 郝冉(中国医学论坛报)

本文经中国医学科学院肿瘤医院段建春教授审阅

照片来源医和汇

查看更多