查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:河北医科大学第二医院 傅阳

目前正在美国费城举行的美国心脏协会年会(AHA2019)上,来自复旦大学附属中山医院的黄东教授公布了ERUPTION研究的试验结果。

此研究由中国科学院院士葛均波教授牵头,国内11家医院共同参与,历时2年完成,主要探讨了行直接介入治疗(PPCI)的急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者在血栓抽吸基础上联合冠脉内使用新型溶栓剂或血小板糖蛋白受体IIb/IIIa抑制剂(GPI)对于心肌灌注和临床预后的改善作用以及安全性。

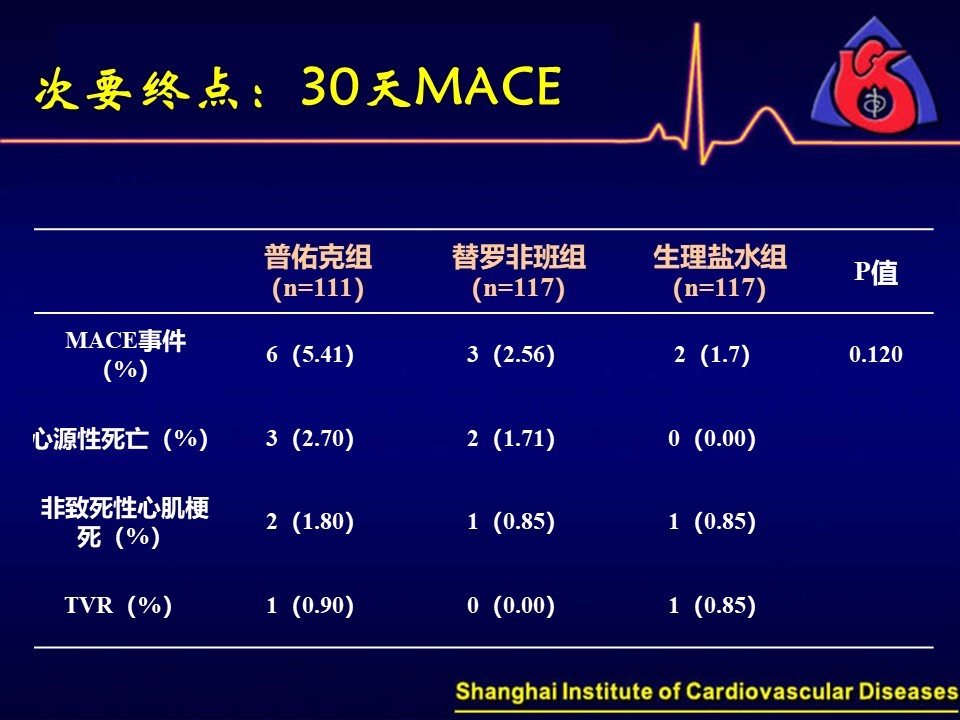

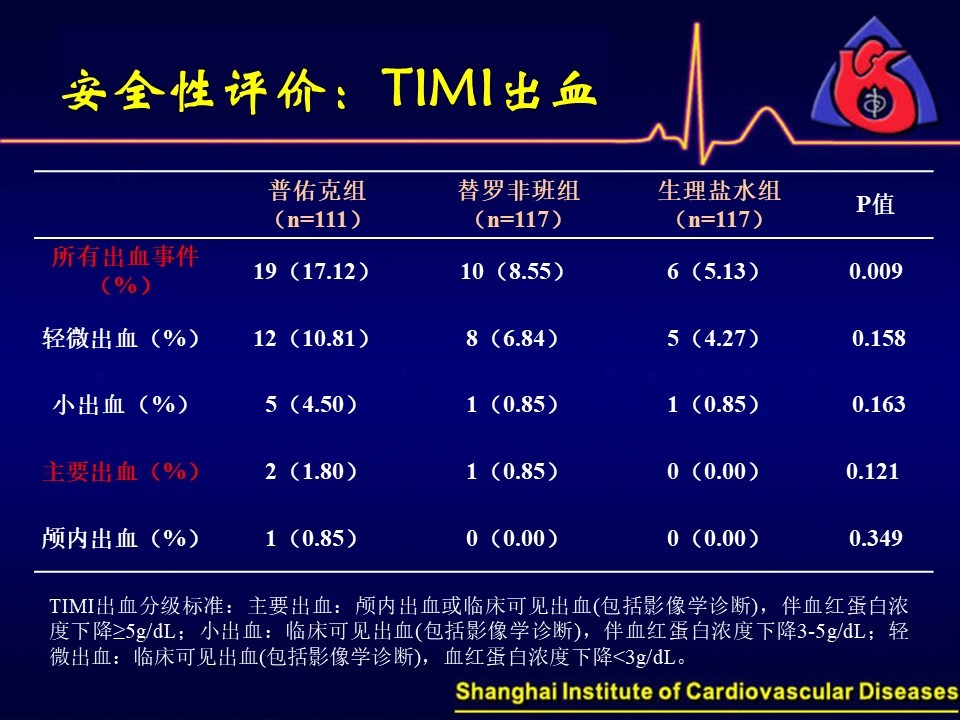

ERUPTION试验是一项随机、多中心、平行对照临床研究,共纳入共345例发病12小时内行pPCI的STEMI患者,在进行了血栓抽吸治疗后随机分为3组,,分别经抽吸导管给予20mg重组人尿激酶原(Pro-UK,普佑克)或10ug/kg盐酸替罗非班或生理盐水的冠脉内注射,其主要疗效终点为治疗结束后的校正的TIMI帧数(cTFC),次要疗效终点则包括术后2小时心电图ST段回落程度、CK-MB峰值、术后30天心脏超声LVEF的降低程度以及MACE事件等指标,另外还将30天内TIMI出血事件作为了安全性终点指标。

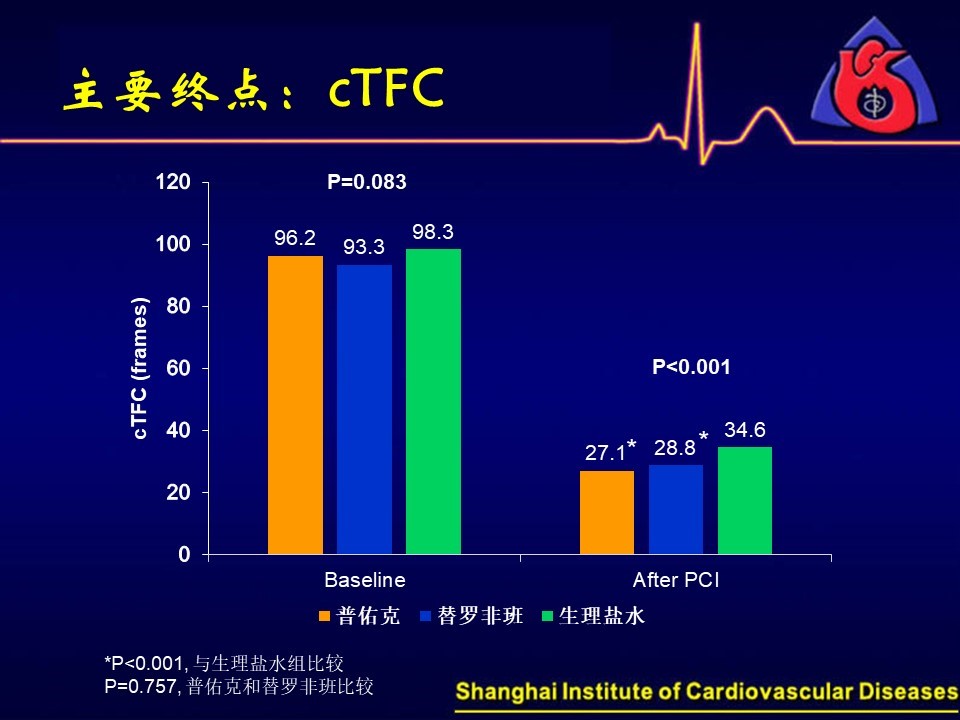

在公布的结果中,主要临床终点方面,尿激酶原与替罗非班两个冠脉内用药治疗组的cTFC均显著优于作为空白对照的生理盐水组,但两个药物组之间的cTFC比较却没有达到有统计学意义的差异。

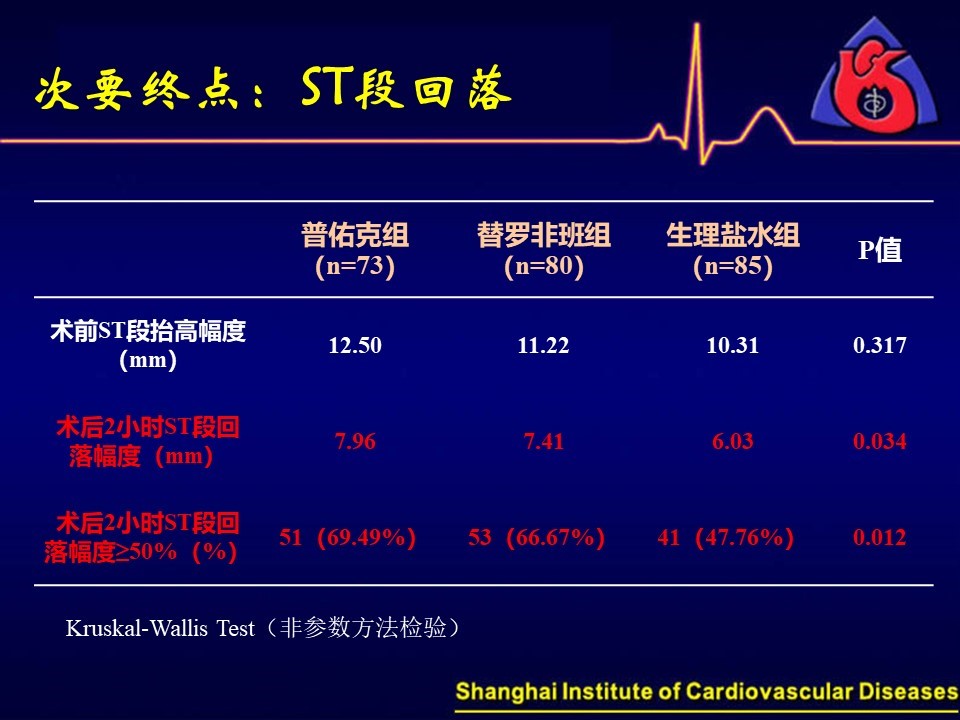

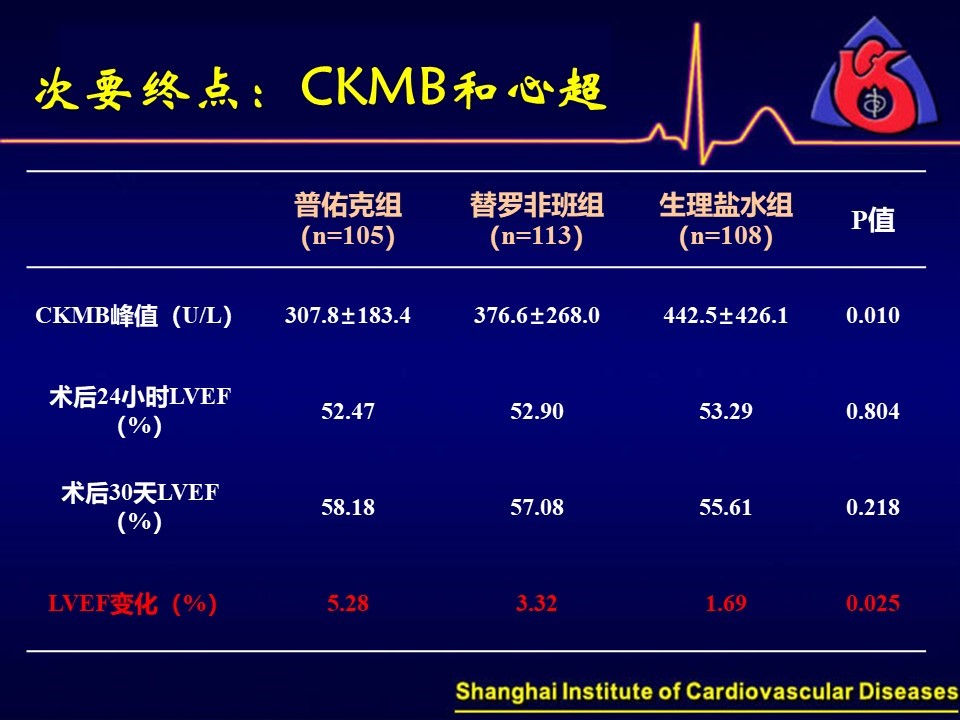

在次要疗效终点中,术后2小时心电图回落程度、CK-MB峰值以及LVEF降低幅度方面尿激酶原组和替罗非班组均显示出明显优于对照组的结果,但是这两组之间在上述指标比较中没有显示出差异。

三个研究组在30天随访中的MACE发生率方面无差异。

在安全性方面,虽然尿激酶原组在总的出血事件发生率方面明显增多,但是包括颅内出血在内等主要TIMI出血事件较其他两组并无明显增多。

总体看来,研究结果肯定了PPCI中在血栓抽吸基础上额外冠脉内直接使用溶栓剂或GPI的策略,可显著改善心肌灌注水平,减少梗死面积并改善短期预后。

在STEMI的PPCI中血栓抽吸由于物理抽吸容易造成冠脉负性灌注等因素,目前在TOTAL、TAPAS等研究结果中对于血栓抽吸给予了相对负面的评价,并导致其地位日趋下降。

而另一方面随着瑞替普酶、尿激酶原等新一代非选择性溶栓药物的出现,溶栓治疗(包括静脉或冠脉内使用)在国际上越来越重新获得重视。

而本研究创新性地将血栓抽吸和冠脉内药物两种血栓处理手段进行了结合,形成了优势互补的效果。两个药物组在主、次要疗效终点上均显示出了显著优于空白组的结果,说明了冠脉内使用溶栓剂或GPI可以挽回血栓抽吸通过物理途径清除大量血栓后对心肌灌注产生的各种负面效应,并进一步保护整个心肌循环系统的灌注水平,进而挽救更多存活心肌并最终改善预后。

诚然,目前ERUPTION系列研究刚刚起步,还存在很多有待进一步完善的地方,比如随访时间过短导致结果说服力不足、尿激酶原小出血事件相对较多使得一些学者对它的安全性感到担忧等等。

另外,出于溶栓剂对于红色血栓有着更强大的破坏溶解作用这一机制预想中冠脉内溶栓本应更加优于GPI,但是其在结果中并未体现出这种优势,仅达到了等效性结论。

这是否是由于抽吸本身对于冠脉内红血栓的清除作用效果已经足够?究竟哪种药物更适合冠脉内使用?这些问题也还值得在下一阶段的研究结果中继续寻求答案和深入思考。

但无论如何,葛均波院士团队为ERUPTION的设计注入的新颖大胆的创意使得其的后续阶段成果仍令人期待,并必将对我国的急性心肌梗死救治起到重要意义,因此也值得中国心血管同道继续共同努力,打造好这一属于我们中国自己的RCT研究品牌。

查看更多